Contents

NHK報道の影響とメディアの倫理

この質問は、2014年に発生した笹井芳樹氏(理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長)の自殺と、NHKスペシャルの報道との関連性について、強い批判を込めて問いかけています。 笹井氏の自殺は、STAP細胞問題に関する報道が大きな影響を与えたと推測されており、NHKスペシャルにおける15分間にわたる厳しい追及が、その一因であった可能性が指摘されています。

まず、重要なのは、メディアの報道倫理です。 報道機関は、事実を正確に伝え、公正な立場を保つことが求められます。 しかし、今回のケースでは、個人への過度なバッシングや、憶測に基づく報道があったとの批判が数多く寄せられました。 特に、自殺という極めてデリケートな問題においては、報道姿勢に細心の注意を払う必要があるでしょう。 報道によって個人が深刻な精神的苦痛を受け、最悪の場合、自殺に追い込まれる可能性があることを、報道機関は常に認識していなければなりません。

NHKスペシャルの報道が笹井氏の自殺に直接的な影響を与えたと断定することは難しいですが、報道内容と時期、そしてその伝え方が、彼の精神状態に悪影響を与えた可能性は否定できません。 メディアの力は大きく、その影響力は時に人の人生を左右するほど強力です。 報道機関は、その力を正しく使い、責任ある報道を行うことが不可欠です。

NHK解体論と受信料制度

質問には「NHK解体」という強い言葉が使われています。 これは、NHKの報道姿勢への強い不満と、受信料制度への不信感を反映していると言えるでしょう。 しかし、NHK解体は、容易に実現できるものではなく、様々な問題を伴います。 公共放送としての役割、情報提供の必要性などを考慮すると、解体という選択肢は、慎重に検討する必要があります。

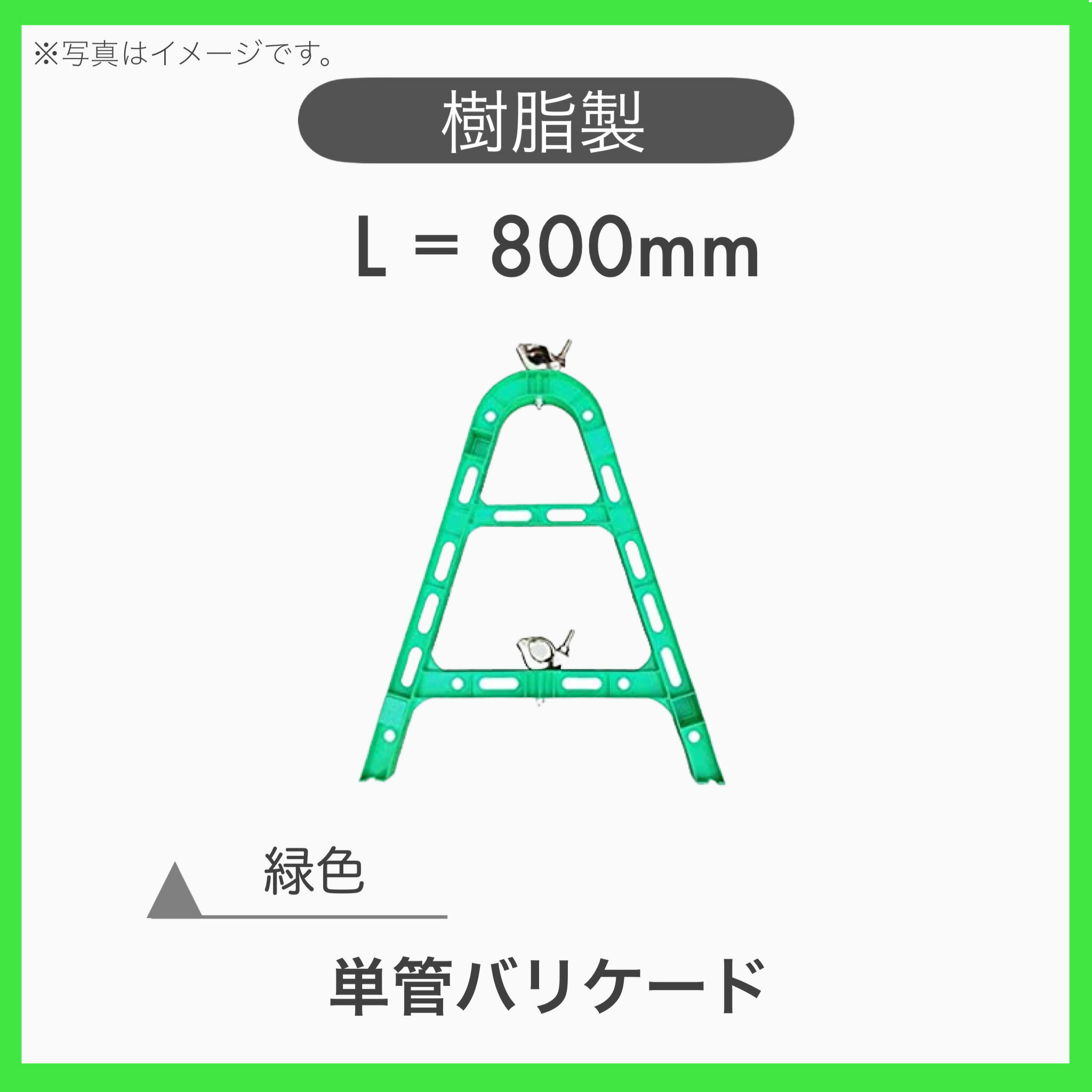

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

受信料制度についても、公平性や透明性の向上を求める声が上がっています。 受信料の使途や、NHKの経営状況について、より分かりやすく、国民に開示する必要があるでしょう。 また、インターネット時代において、受信料制度そのもののあり方についても、議論が必要かもしれません。

私たちの責任:メディアリテラシーの向上

最後に、私たち視聴者にも責任があります。 メディアリテラシーの向上は、情報社会を生き抜く上で不可欠です。 私たちは、報道される情報について、批判的に考え、複数の情報源から事実を確認する必要があります。 また、感情的な報道や偏向報道には、惑わされないように注意しなければなりません。

メディアリテラシーを高めるための具体的なステップ

* 複数のニュースソースを確認する:一つのニュースだけで判断せず、複数のメディアの報道を確認することで、より客観的な情報を得ることができます。

* 情報のソースを検証する:ニュースのソースが信頼できるものか、誰が情報を発信しているのかを確認しましょう。

* 事実と意見を区別する:ニュース記事では、事実と意見が混在している場合があります。両者を区別し、客観的な事実を把握することが重要です。

* バイアスに気づく:メディアにはそれぞれバイアス(偏見)があります。自分の見解に合う情報ばかりに偏らないように注意しましょう。

* 批判的に考える:ニュースの内容を鵜呑みにせず、批判的に考え、自分の頭で判断することが大切です。

インテリアとの関連性:居心地の良い空間づくり

今回の質問は、メディアの責任と倫理に関する深刻な問題を取り上げていますが、インテリアポータルサイト「いろのくに」として、この問題とどのように関連付けることができるでしょうか。

ストレスや不安は、私たちの生活の質を大きく低下させます。 メディアの偏向報道や、それに伴う社会不安は、私たちの精神的な健康に悪影響を与える可能性があります。 だからこそ、居心地の良い、安心できる空間づくりが重要になります。

落ち着いたグレーのインテリアは、心を落ち着かせ、リラックス効果を高めるのに役立ちます。 グレーは、様々な色と調和しやすく、洗練された空間を演出します。 例えば、グレーのソファに、柔らかなアイボリーのクッションを合わせたり、シルバーのアクセントを加えることで、モダンで落ち着いた雰囲気を作ることができます。 自然素材を取り入れることで、より温かみのある空間になり、精神的な安定感を得られるでしょう。

まとめ

笹井氏自殺という悲劇は、メディアの責任と、私たち一人ひとりの情報リテラシーの重要性を改めて認識させる出来事でした。 NHKの報道姿勢や受信料制度については、様々な議論がなされるべきでしょう。 しかし、同時に、私たちは、より良い情報社会を築くために、メディアリテラシーを高め、批判的に情報と向き合う努力を続ける必要があります。 そして、自分自身にとって居心地の良い空間を創り、心身の健康を保つことも、非常に大切です。