Contents

73歳のお母様の介護:現状と課題

現在、73歳のお母様はうっ血性心不全、腎不全、貧血と診断され、緊急入院されています。長年、心臓疾患や脳梗塞と闘い、ワーファリンを服用されている状況も考慮すると、ご家族だけで介護を継続するのは困難な状況にあると推察されます。 ご自身の有給休暇も限られており、経済的な負担も懸念されているとのこと。 焦燥感と不安を抱えていることと思います。

まず、区役所への相談が第一歩です

知り合いからのアドバイス通り、区役所への相談は正しい第一歩です。 そこで、介護保険サービスの利用について相談しましょう。

介護保険サービスとは?

介護保険サービスは、要介護状態にある高齢者の方々に対して、必要な介護サービスを提供する制度です。 要介護認定を受けると、介護度(要介護1~5、要支援1・2)に応じて、様々なサービスを利用できます。

介護保険申請と要介護認定申請の違い

「介護保険の申請」と「要介護認定の申請」は、同じではありません。

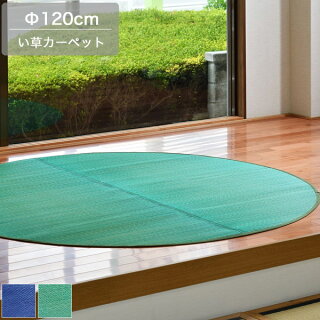

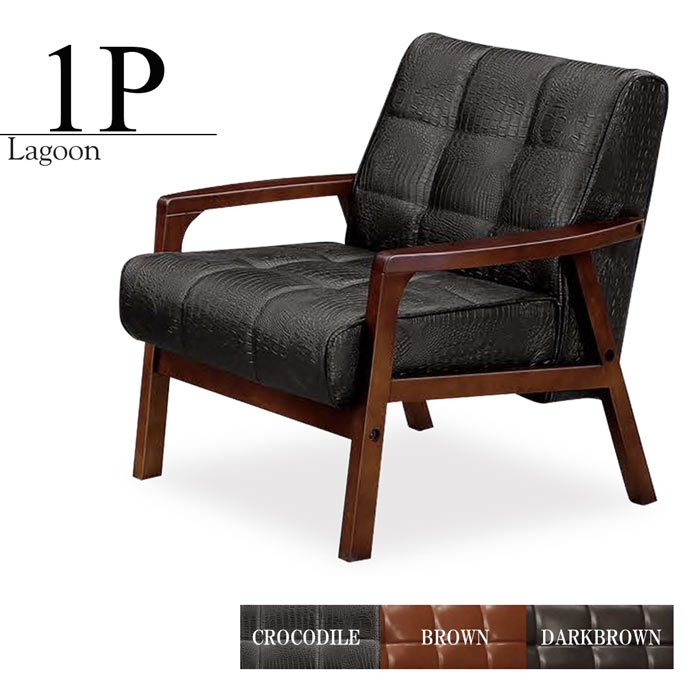

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

* 介護保険の申請:介護保険制度を利用するための申請です。65歳以上の方(特定疾病に該当する場合は40歳以上)は、原則として自動的に加入できます。

* 要介護認定の申請:介護が必要かどうかを判断するための申請です。介護保険サービスを利用するには、この認定を受ける必要があります。

区役所では、まず介護保険への加入手続き(既に加入済みであれば不要)と、要介護認定の申請の手続きを案内してくれます。

要介護認定を受けるための手続き

要介護認定を受けるには、区役所の介護保険担当窓口に申請します。 必要な書類は、窓口で確認しましょう。 一般的には、申請書と医師の診断書が必要となります。 医師の診断書は、主治医に依頼しましょう。

申請から認定までの流れ

1. 申請:区役所の介護保険担当窓口に申請します。

2. 調査:ケアマネージャーまたは市町村職員が、ご自宅を訪問し、お母様の状態を詳しく調査します。

3. 認定審査会:調査結果に基づき、認定審査会で要介護度が決定されます。

4. 認定結果通知:認定結果が通知されます。

認定結果通知後、ケアマネージャーとの面談を行い、介護プランを作成します。

ケアマネージャーの役割

ケアマネージャーは、介護サービスの利用計画の作成、調整、モニタリングなどを行う専門家です。 介護サービスの利用に関する相談、手続きの代行など、様々なサポートをしてくれます。 ケアマネージャーは、介護サービスの利用をスムーズに進めるための重要な役割を果たします。

利用できる介護サービス

要介護認定を受けると、利用できるサービスは多岐に渡ります。 主なサービスには以下のようなものがあります。

* 訪問介護:自宅にヘルパーが訪問し、身体介護(入浴、排泄、食事介助など)や生活援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。

* 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、医療的なケアを提供します。

* デイサービス:日中、デイサービスセンターに通い、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを受けられます。

* ショートステイ:短期入所施設に一時的に滞在し、介護サービスを受けられます。

* ホームヘルプ:家事援助や身体介護などを行います。

ワーファリン服用について

ワーファリンは血液をサラサラにする薬ですが、腎機能に影響を与える可能性があります。 腎不全のお母様の場合、ワーファリンの服用量や継続の可否については、主治医とよく相談する必要があります。 腎機能を考慮した上で、必要に応じて減量や服薬中止などの判断がなされる可能性があります。 自己判断で服用を中止することは危険ですので、必ず医師の指示に従ってください。

介護報酬について

介護報酬とは、介護サービス事業者(介護施設、訪問介護事業所など)に支払われる報酬のことです。 介護保険制度によって決められており、サービスの内容や利用者の要介護度によって異なります。 利用者自身は、介護報酬を直接支払うことはありません。 介護保険の給付範囲内でサービスが提供されます。

地域差と具体的な手続き

介護サービスの内容や手続きは、地域によって多少異なる場合があります。 お住まいの区役所の介護保険担当窓口に直接お問い合わせいただくのが最も確実です。 そこで、具体的な手続きや利用できるサービスについて、丁寧に説明してもらえます。

まとめ:一歩ずつ、安心して進めましょう

お母様の介護は、ご家族にとって大きな負担であることは間違いありません。 しかし、決して一人で抱え込まず、行政や専門家の力を借りながら、一歩ずつ進めていきましょう。 区役所への相談、ケアマネージャーへの相談は、状況を改善するための重要な第一歩です。 焦らず、冷静に、そして専門家のアドバイスを参考に、お母様にとって最善の介護プランを一緒に考えていきましょう。