問題行動とその原因

6ヶ月の子犬は、社会化期を終え、自立への道を歩み始める時期です。 質問者様のお子様は、散歩拒否、人への吠え、ケージでの暴れという複数の問題を抱えています。これらの原因は複雑に絡み合っていますが、大きく分けて以下の3点が考えられます。

1. 社会化不足

4ヶ月頃までは甘噛み程度だったとのことですが、その後散歩に出始めたことで、様々な刺激にさらされるようになりました。しかし、質問者様ご自身も仰るように、子犬期に人との接触や環境への適応訓練が不足していた可能性があります。そのため、新しい環境や刺激に適切に対応できない、不安を感じやすい状態になっていると考えられます。

2. ペットホテルでの経験

2泊のペットホテル滞在が、お子様の不安を増幅させた可能性が高いです。慣れない環境、知らない犬や人との接触、飼い主の不在など、ストレス要因が多数存在します。この経験によって、分離不安や警戒心が強くなったと考えられます。

3. 飼い主の過保護

小型犬の飼育が初めてで、過保護になっていたというご自覚もお持ちです。これは、犬の自立心を阻害し、不安定な行動を引き起こす可能性があります。常に心配して寄り添うことで、犬は自分の判断で行動することを学べず、飼い主の側に依存するようになります。

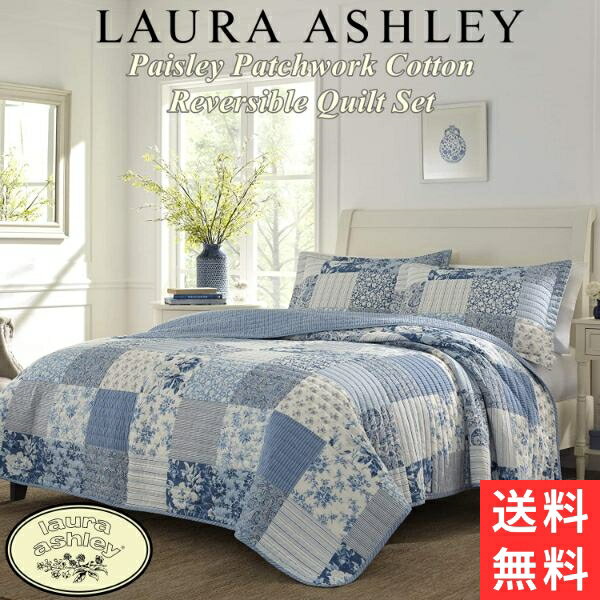

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的な解決策

問題行動を改善するためには、段階的にアプローチしていくことが重要です。焦らず、根気強く取り組んでいきましょう。

1. 散歩の改善

1-1. 散歩ルートと時間の見直し

最初は、自宅周辺の静かな場所を短時間(5分~10分程度)で散歩し、徐々に時間や距離を延ばしていきます。刺激の少ない環境で、犬が散歩を楽しい経験として認識できるようにすることが大切です。

1-2. ご褒美とポジティブな強化

散歩中に良い行動(落ち着いて歩いているなど)を示したら、すぐに褒めてご褒美を与えましょう。おやつや言葉の褒め言葉などを活用し、ポジティブな強化を繰り返すことで、散歩への意欲を高めることができます。

1-3. リードの訓練

リードの引っ張り癖がある場合は、適切なリードの持ち方や、引っ張らないための訓練が必要です。専門のドッグトレーナーに相談するのも良いでしょう。

2. 吠え癖の改善

2-1. トリガーの特定

まず、犬がなぜ吠えるのか、そのトリガー(引き金)を特定することが重要です。道行く人、特定の物音、など、吠える状況を詳細に記録しましょう。

2-2. 吠える前に注意をそらす

吠えそうになったら、すぐに犬の注意を別のもの(おもちゃ、おやつなど)にそらします。「静かに」など、言葉で注意するよりも、行動で対応する方が効果的です。

2-3. デセンシタイゼーションとカウンターコンディショニング

トリガーとなる刺激を少しずつ近づけながら、同時にご褒美を与えることで、犬が刺激に対して良い感情を持つように訓練します。例えば、遠くから人が近づいてくる様子を見せてご褒美を与え、徐々に距離を縮めていきます。

3. ケージでの暴れの改善

3-1. ケージの快適性の向上

ケージ内が快適な空間であることを確認しましょう。犬が落ち着けるベッド、おもちゃ、水飲み場などを用意します。ケージを「安全な場所」と認識させることが重要です。

3-2. ケージトレーニング

ケージに長時間入れるのではなく、最初は短時間から始め、徐々に時間を延ばしていきます。ケージに入ることを良い経験として認識させるために、おやつや褒め言葉を与えましょう。

3-3. 分離不安への対処

ペットホテルでの経験から分離不安が強まっている可能性があります。少しずつ家を離れる時間を延ばし、犬が一人で過ごすことに慣れていくようにします。

4. 睡眠不足への対処

吠えることで睡眠不足になっているとのことですが、これは分離不安や警戒心の表れです。上記の方法に加え、以下も試してみてください。

4-1. 安心できる場所の確保

犬が落ち着いて眠れる、安全で安心できる場所(ベッドやクレートなど)を用意しましょう。

4-2. 疲れる遊び

十分な運動と、犬が心身ともに疲れるような遊びを取り入れることで、夜間の落ち着きを促します。

4-3. サプリメントの検討

獣医師に相談の上、必要であれば、リラックス効果のあるサプリメントなどを検討してみましょう。

専門家の活用

問題行動が改善しない場合、または深刻な場合は、動物行動学の専門家であるドッグトレーナーや獣医に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な解決策を見つけることができます。

まとめ

犬の問題行動は、飼い主の努力と根気によって改善できる可能性が高いです。焦らず、一つずつ問題に取り組み、犬との信頼関係を築くことが重要です。 愛犬が安心して暮らせるよう、一緒に頑張りましょう。