Contents

愛犬のいたずら行動:食糞と破壊行動の原因を探る

2歳という年齢は、トイプードルの子犬期から成犬期への移行期にあたります。この期間は、ホルモンバランスの変化や精神的な成長に伴い、様々な行動の変化が見られる時期です。 愛犬の食糞と物の破壊という問題行動は、単独で起こるのではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている可能性が高いです。 まずは、それぞれの行動の原因を個別に見ていきましょう。

食糞の原因と対策

食糞の原因は様々で、以下の可能性が考えられます。

- 栄養不足:フードの栄養バランスが犬の必要量を満たしていない可能性があります。ニュートロ・シュプレモへの変更は良い試みですが、愛犬の消化吸収状況や便の状態を注意深く観察し、必要に応じて獣医師に相談しましょう。

- 腸内環境の異常:腸内細菌のバランスが崩れていると、消化不良や下痢を起こしやすくなり、食糞につながることがあります。プロバイオティクス配合のサプリメントなどを検討してみましょう。獣医師に相談の上、適切なサプリメントを選んでください。

- ストレス:長時間の留守番や飼い主さんの不在による不安、寂しさなどが原因となる場合があります。特に10時間以上の留守番は、愛犬にとって大きなストレスとなります。

- 学習によるもの:過去に食糞をした際に、飼い主さんが過剰に反応したり、注意したことで、逆に「食糞することで飼い主の関心を引ける」と学習している可能性があります。

- 味覚の問題:便の味を好む場合もあります。これは、腸内環境の異常や栄養不足と関連している可能性があります。

食糞対策としては、以下の点を試してみましょう。

- 食事の見直し:高品質なフードを選び、消化吸収の良いものを与える。獣医さんと相談の上、フードの種類や量を調整しましょう。

- 腸内環境の改善:プロバイオティクス配合のサプリメントや、消化を助けるサプリメントを獣医師の指示に従って与える。

- ストレス軽減:留守番時間を短縮する努力をする。留守番中のストレス軽減のために、犬用カメラで様子を確認したり、安心できるおもちゃや場所を用意する。

- 排泄物の適切な処理:排泄物をすぐに処理し、愛犬がアクセスできないようにする。犬が触れないように、すぐに片付けることが重要です。

- 無視療法:食糞を発見しても、過剰に反応せず、冷静に処理する。関心を示さないことで、愛犬が食糞を繰り返すことを学習するのを防ぎます。

物の破壊行動の原因と対策

物の破壊行動も、ストレスや退屈、学習などが原因として考えられます。

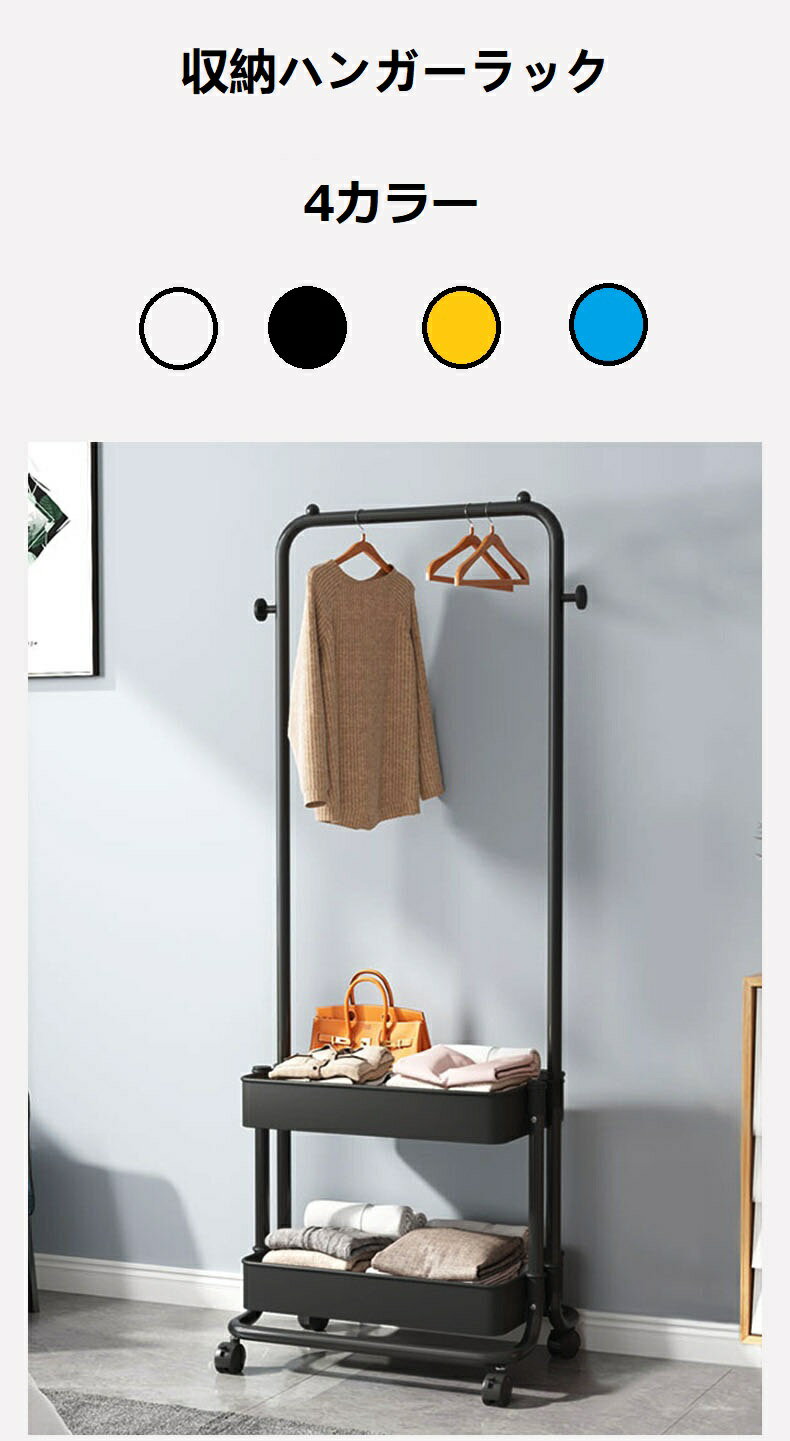

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- ストレス:長時間の留守番や、十分な運動不足がストレスとなり、破壊行動につながります。

- 退屈:十分な遊びや刺激が不足している場合、愛犬は退屈しのぎに物を破壊する可能性があります。

- 学習:過去に物を破壊した際に、飼い主さんが反応したことで、破壊行動が強化されている可能性があります。

- 歯の生え変わりや歯周病:歯の痒みをかむことで解消しようとする場合があります。

物の破壊行動対策としては、以下の点を試してみましょう。

- ストレス軽減:留守番時間を短縮する、散歩を増やす、十分な運動と遊びの時間を確保する。

- 噛むおもちゃの提供:様々な素材や形状の噛むおもちゃを用意し、愛犬の興味を引くものを探す。ローテーションして飽きさせない工夫も重要です。

- 危険な物の除去:愛犬がアクセスできない場所に、危険な物をしまう。カバンやポーチは、必ず閉じて収納しましょう。

- しつけ:「ダメ」などのコマンドを明確に教え、破壊行動をしたらすぐに注意する。しかし、叱りすぎると逆効果になる可能性があるので、注意が必要です。

- 環境エンリッチメント:愛犬が楽しめる工夫を凝らした環境を作る。例えば、嗅覚を使うおもちゃや、隠して探すゲームなどを与える。

専門家(獣医師)の視点

これらの問題行動は、単独で対処するよりも、獣医師に相談し、総合的なアプローチを行うことが重要です。獣医師は、愛犬の健康状態や行動特性を詳しく調べ、適切なアドバイスや治療法を提案してくれます。特に、食糞が継続する場合や、破壊行動が激しく、安全上の問題がある場合は、すぐに獣医師に相談することをお勧めします。

具体的な改善ステップ

1. **獣医師への相談**: まずは愛犬の健康状態をチェックしてもらうため、獣医師に相談しましょう。食糞や破壊行動の原因を特定するために、血液検査や便検査を行う場合があります。

2. **留守番時間の短縮**: 可能な限り、留守番時間を短縮する努力をしましょう。ドッグシッターやペットホテルの利用も検討しましょう。

3. **環境エンリッチメント**: 留守番中も退屈しないよう、様々な工夫を凝らしましょう。

* 安全な噛むおもちゃを複数用意する。

* 嗅覚を使うおもちゃ(知育玩具)を用意する。

* 留守番中に楽しめる、安全な場所を作る。

4. **しつけとトレーニング**: 基本的なしつけと、噛むことや破壊行動に対するトレーニングを行いましょう。専門のトレーナーに相談するのも有効です。

5. **食事の見直し**: フードの種類や量を見直し、栄養バランスを改善しましょう。獣医師のアドバイスを参考に、愛犬に最適なフードを選びましょう。

6. **ストレス軽減**: 散歩の頻度を増やす、十分な運動と遊びの時間を確保するなど、愛犬のストレスを軽減する工夫をしましょう。

まとめ

愛犬のいたずら行動は、飼い主さんの責任だけでなく、愛犬の健康状態や心理状態が大きく関わっています。 焦らず、一つずつ解決策を試み、愛犬と良好な関係を築くために、根気強く取り組んでいきましょう。 そして、専門家のアドバイスを積極的に取り入れることで、より効果的な解決策を見つけることができるでしょう。