Contents

1960~70年代のアパートにおける公共料金事情

1960~70年代、特に学生や若い社会人が暮らしたアパートでは、現在の生活様式とは大きく異なる公共料金の支払い方法が一般的でした。現代のようにクレジットカードや口座振替が普及していなかったため、現金での支払いが主流でした。そして、アパートの種類や設備によって支払い方法も異なっていました。

共同設備と個別メーター

当時、アパートの設備は現在と比べて簡素なものが多く、風呂、トイレ、キッチンが共同という物件も少なくありませんでした。この場合、光熱費は家賃に含まれているか、あるいは大家さんがまとめて支払い、家賃と合わせて徴収することが一般的でした。

しかし、トイレやキッチンが各部屋に設置されているアパートも存在しました。このような場合、電気、ガス、水道メーターは各部屋に設置され、個別の使用量に応じて料金が計算されていました。

検針員による集金と大家さんへの支払い

各部屋にメーターが設置されていた場合、検針員が定期的にメーターの検針を行い、料金を算出していました。そして、検針員が直接集金に訪れるケースが一般的でした。検針員は電力会社やガス会社、水道局の職員である場合と、大家さんや管理会社が委託した業者である場合があります。

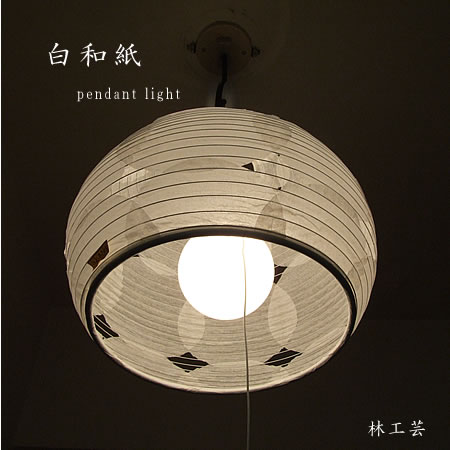

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

一方、家賃とまとめて大家さんに支払うケースもありました。この場合、検針は大家さん自身が行うか、委託業者に依頼することが多く、検針結果に基づいて家賃と合わせて請求書が発行されていました。

銀行振込の普及状況

銀行振込は、1960~70年代においては現在ほど普及していませんでした。特に地方部では、銀行口座を持っていない人も多く、現金での支払いが主流でした。そのため、公共料金の支払いに銀行振込を利用する人は比較的少なかったと言えるでしょう。

現代との比較と具体的なアドバイス

現代のアパート生活では、口座振替やクレジットカードによる自動支払いが一般的です。そのため、検針員が直接集金に来ることはほとんどありません。しかし、1960~70年代のアパート生活では、現金での支払い、検針員による集金、大家さんへのまとめて支払いなどが一般的だったことが分かります。

当時の生活を想像してみよう

当時のアパート生活を想像すると、検針員が訪問してくるのを待つ、あるいは大家さんに料金を支払うためにアパートを訪れるなど、現代とは異なる生活の不便さや、人とのコミュニケーションが感じられます。

インテリアへの影響

当時のアパートのインテリアは、現在のものとは大きく異なっていました。共同設備が多かったため、個人のプライバシーを重視したインテリアは限られていました。また、省エネ意識も現在ほど高くなかったため、照明器具なども現在のものとは異なるデザインや機能を持っていました。

専門家の視点:歴史的背景

歴史的背景から見ると、1960~70年代は高度経済成長期であり、都市部を中心にアパート建設が急増しました。しかし、インフラ整備が追いついていなかったため、公共料金の支払い方法も現在のものとは異なっていたと考えられます。

まとめ:時代背景を踏まえた理解

1960~70年代のアパートにおける公共料金の支払い方法は、現代とは大きく異なっていました。現金での支払い、検針員による集金、大家さんへのまとめて支払いなどが一般的であり、銀行振込はそれほど普及していませんでした。これは、当時の社会状況やインフラ整備の状況を反映したものです。これらの歴史的背景を理解することで、当時の生活様式やインテリア事情をより深く理解することができるでしょう。