Contents

14歳柴犬の攻撃行動の原因を探る:老化と環境変化

14歳という高齢の柴犬は、人間でいうと高齢者に相当します。 今回のケースでは、老化による認知機能障害(犬の認知症)と、環境の変化へのストレスが噛む行動の原因として考えられます。3月まで庭の犬小屋で生活していた犬が、室内飼育になったことによる環境の変化は、犬にとって大きなストレス要因となります。 さらに、認知機能の低下により、状況判断や感情のコントロールが難しくなり、些細な刺激に過剰反応して噛みつく可能性があります。

犬の認知症(認知機能障害)の症状:あなたの愛犬は大丈夫?

犬の認知症は、人間の高齢者と同様に、徐々に進行する病気です。初期症状は気づきにくいこともありますが、以下の様な症状が見られる場合があります。

- 排泄の失敗:トイレの場所が分からなくなったり、我慢できなくなったりする。

- 行動の変化:普段と違う場所をうろうろしたり、落ち着きがなくなったりする。

- 学習能力の低下:以前はできていたことが覚えられなくなったり、指示に従わなくなったりする。

- 社会性の変化:他の犬や人に対して攻撃的になったり、逆に無関心になったりする。

- 睡眠障害:夜中に鳴いたり、昼夜逆転したりする。

- 食欲の変化:食べなくなったり、逆に食べ過ぎたりする。

ご質問の柴犬は、「ちょっとぼけてきたかな?」と感じているとのことですが、上記の症状の一部に当てはまる可能性があります。 特に、急に人を噛むようになったという点は、認知機能の低下による可能性が高いです。

噛む行動への対処法:具体的なステップ

愛犬の安全とご家族の安全を守るため、噛む行動への適切な対処が必要です。以下に具体的なステップを示します。

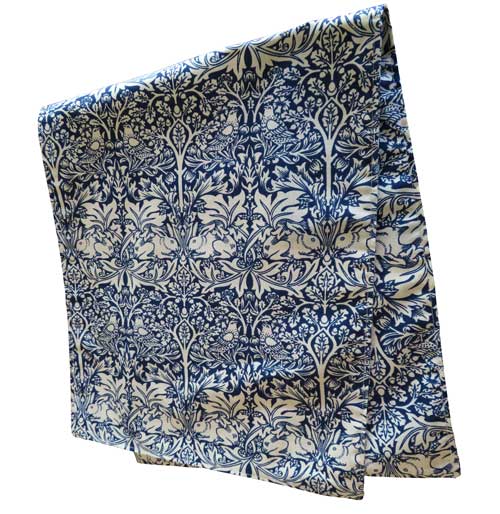

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 動物病院での診察:専門家の診断が不可欠

まず、動物病院で診察を受けることが重要です。獣医師は、愛犬の状態を詳しく診察し、認知機能障害の有無や、他の病気の可能性を調べます。 血液検査や神経学的検査などが必要となる場合もあります。 獣医師の診断に基づいて、適切な治療やケアの方法を決定しましょう。 場合によっては、認知機能改善のための薬物療法が有効なこともあります。

2. 環境の調整:安全で落ち着ける空間を確保

室内環境を見直し、愛犬が安全で落ち着ける空間を作る必要があります。

- 危険な場所へのアクセス制限:愛犬が噛みつきやすい場所、例えば、階段や高い場所へのアクセスを制限する。

- 安全なスペースの確保:愛犬が安心して過ごせる、隠れ家のようなスペースを用意する(ケージやベッドなど)。

- 刺激の軽減:騒音や人の出入りが多い場所を避け、静かな環境を作る。

- 猫との接触制限:猫との追いかけっこや噛みつきを防ぐため、一時的に別々の部屋で生活させるなど、接触を制限する。

3. コミュニケーションの見直し:愛犬の気持ちを理解する

愛犬の気持ちを理解し、適切なコミュニケーションをとることも重要です。

- 無理強いをしない:愛犬に無理強いせず、優しく接する。

- アイコンタクト:愛犬とアイコンタクトを取り、落ち着かせようとする。

- 褒めて伸ばす:良い行動には必ず褒めて、良い行動を強化する。

- トレーニング:専門のトレーナーに相談し、噛みつきを抑制するためのトレーニングを行う。

4. サプリメントの活用:認知機能のサポート

獣医師の指導の下、認知機能をサポートするサプリメントを検討することもできます。 ただし、サプリメントは治療薬ではなく、あくまで補助的な役割を果たすものです。 効果には個人差があり、必ずしもすべての犬に効果があるとは限りません。

5. 継続的な観察と対応:変化に柔軟に対応する

愛犬の状態は日々変化するため、継続的な観察と柔軟な対応が必要です。 噛みつきが改善しない場合、または悪化した場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。

専門家の視点:動物行動学者のアドバイス

動物行動学者の視点から見ると、このケースは老化による認知機能の低下と環境変化によるストレスが複雑に絡み合っている可能性が高いです。 単に「噛むのをやめさせる」というのではなく、愛犬のストレスを軽減し、安全で安心できる環境を整えることが最も重要です。 また、適切なトレーニングを通して、愛犬とより良いコミュニケーションを築くことが、噛みつき行動の改善に繋がります。 必要であれば、動物行動学の専門家への相談も検討しましょう。

まとめ:愛犬との幸せな時間を守るために

14歳という高齢の柴犬の噛みつき行動は、老化と環境変化が原因である可能性が高いです。 動物病院での診察を受け、獣医師の指示に従いながら、環境調整、コミュニケーションの見直し、必要であればサプリメントやトレーニングなどを検討することで、愛犬と安全で幸せな時間を過ごすことができるでしょう。 大切なのは、愛犬の気持ちを理解し、寄り添うことです。 焦らず、一歩ずつ改善していくことが大切です。