Contents

問題点:1歳チワワのトイレトレーニング失敗と去勢手術の検討

7ヶ月まではトイレトレーニングが成功していたにも関わらず、1歳になったチワワが再びトイレでおしっこをしなくなってしまったとのこと。これは、いくつかの要因が考えられます。さらに、去勢手術の効果についても疑問をお持ちのようです。以下、問題点と解決策、そして去勢手術に関する情報を詳しく解説します。

解決策:トイレトレーニングの再指導と環境改善

1. トイレの場所とタイプの再検討

* トイレの位置:サークル内にあるとのことですが、チワワにとってストレスとなる場所ではないでしょうか?サークル内のトイレの位置を変えてみる、サークル外にトイレを置くなど、場所を変えて様子を見てみましょう。

* トイレの種類:トイレシーツの種類やサイズも重要です。吸収性の高いシーツを使用し、チワワが快適に排泄できるサイズであるか確認しましょう。また、トイレトレーの素材や形状も、チワワが嫌がらないものか確認してください。もしかしたら、トレーの縁が高すぎる、滑りやすいなど、チワワにとって使いにくいトイレかもしれません。

* 複数設置:サークル内に複数個トイレを設置するのも有効です。

2. 褒めて強化するポジティブトレーニング

* 成功体験を増やす:トイレでおしっこをしたら、すぐに「良い子!」と褒めて、おやつを与えましょう。このポジティブな強化は、トイレで排泄することへの意欲を高めます。

* 失敗時の叱責はNG:粗相をした際に叱ると、チワワは恐怖心から隠れて排泄するようになり、問題が悪化する可能性があります。粗相を発見したら、すぐに掃除をして、二度と繰り返さないように環境を整えましょう。

* タイミングを見極める:食事後や睡眠後など、チワワがおしっこをしたくなるタイミングを把握し、トイレに誘導しましょう。

3. 獣医への相談

* 健康面チェック:トイレの失敗が、膀胱炎などの病気によるものかもしれません。獣医に相談し、健康状態をチェックしてもらいましょう。

* 薬物療法:必要に応じて、獣医から薬を処方してもらう場合があります。

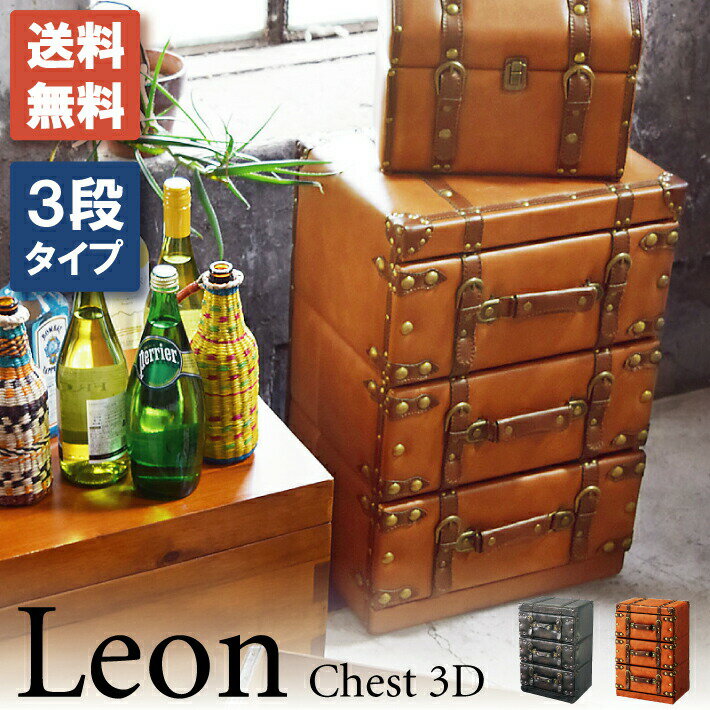

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

4. 環境の改善

* 清潔さ:トイレの清潔さを保つことは非常に重要です。汚れたシーツはすぐに交換し、トイレトレーも定期的に洗浄しましょう。

* ストレス軽減:留守番中のストレスが原因の可能性もあります。留守番時間を短くしたり、おもちゃやぬいぐるみなどを与えて、少しでもストレスを軽減する工夫をしましょう。

* サークルの大きさ:サークルが狭すぎる場合、チワワが排泄する場所が限られてしまい、粗相につながる可能性があります。サークルを広くしたり、別の場所に移動させることを検討しましょう。

去勢手術について

去勢手術は、オス犬の性的な行動を抑える効果があります。足上げ排尿の頻度が減る可能性はありますが、必ずしもなくなるわけではありません。また、性格が穏やかになる傾向がありますが、個体差があります。

去勢手術のメリットとデメリット

* メリット:

* マーキング行為の減少

* 性的なトラブルの減少

* 特定の病気のリスク軽減(前立腺肥大症など)

* デメリット:

* 手術に伴うリスク

* 体重増加の可能性

* 性格の変化(まれに攻撃性が増す場合も)

去勢手術の時期

去勢手術の最適な時期は、獣医と相談して決める必要があります。一般的には、生後6ヶ月~1歳頃に行われることが多いですが、犬種や個体差によって異なります。

専門家の意見:動物行動学者の視点

動物行動学者の視点から見ると、トイレの失敗は、単なるしつけの問題ではなく、環境、健康、ストレスなど、複数の要因が複雑に絡み合っている可能性があります。そのため、一概に「しつけが悪い」と断定することはできません。まずは、獣医に健康状態をチェックしてもらい、その上で、環境や行動を改善していくことが重要です。

まとめ:総合的なアプローチで解決を目指しましょう

チワワのトイレトレーニングの失敗は、様々な要因が考えられます。上記の解決策を参考に、一つずつ改善を試みてみましょう。それでも改善が見られない場合は、獣医や動物行動学者の専門家に相談することをお勧めします。焦らず、根気強く取り組むことが大切です。