Contents

黒カビ発生の原因と危険性

お部屋の壁に発生した黒カビは、見た目だけでなく健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。放置すると、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、さらにはシックハウス症候群の原因となることも。まずは、黒カビが発生した原因を特定し、適切な対策を行うことが重要です。主な原因としては、以下の点が挙げられます。

- 結露:窓や壁の温度差によって発生する結露は、カビの温床となります。特に、冬場の寒さが厳しい地域や、換気が不十分な部屋では注意が必要です。

- 湿気:浴室やキッチンからの水蒸気、洗濯物の乾燥など、生活によって発生する湿気もカビの繁殖を促します。梅雨時期など、湿度が高い時期は特に注意が必要です。

- 通風不良:換気が悪いと、湿気がこもりやすく、カビが発生しやすくなります。常に窓を開けて換気を心がけましょう。

- 漏水:水道管の破裂や雨漏りなどによる漏水は、壁内部に湿気が侵入し、カビの繁殖を招きます。漏水を発見したら、速やかに修理を行いましょう。

黒カビ除去方法:クロス張りの壁の場合

クロス張りの壁に発生した黒カビは、決してこすり落とさないようにしてください。こすり落とすと、カビの胞子が空気中に拡散し、健康被害やカビの再発につながる可能性があります。適切な方法で除去しましょう。

1. カビの種類と範囲の確認

まずは、カビの種類と発生範囲を確認します。黒カビ以外にも、緑色のカビやピンク色のカビなど様々な種類のカビが存在します。広範囲にわたってカビが発生している場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。

2. 除菌・防カビ剤の準備

ホームセンターなどで販売されている、塩素系漂白剤やカビ取り剤を使用します。使用する際は、必ず換気を十分に行い、ゴム手袋やマスクを着用して、目や肌に直接触れないように注意してください。製品の使用方法をよく読んでから使用しましょう。酸性タイプの洗剤と混ぜると有毒ガスが発生する可能性があるため、注意が必要です。

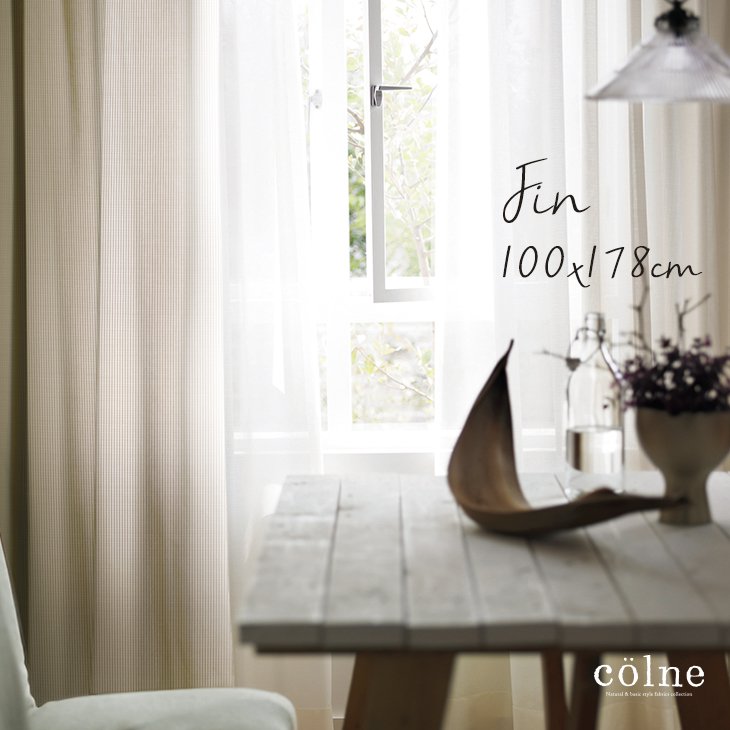

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. カビの除去

スプレーボトルに薄めた除菌・防カビ剤を入れ、カビの部分に吹きかけます。約10分ほど置いてから、歯ブラシやスポンジなどで優しく丁寧にカビを落とします。強くこすりすぎるとクロスを傷めてしまうため注意が必要です。カビが完全に除去できたら、乾いた布で拭き取りましょう。

4. 乾燥と換気

カビを除去した後も、壁が湿った状態だとカビが再発する可能性があります。扇風機などで十分に乾燥させ、窓を開けて換気をしましょう。

5. 予防策の実施

カビを除去しただけでは、再発を防ぐことはできません。以下の予防策を徹底することで、カビの発生を抑えましょう。

- こまめな換気:定期的に窓を開けて換気をし、室内の湿気を排出しましょう。特に、浴室やキッチンは換気をしっかり行うことが重要です。

- 除湿機の活用:梅雨時期や冬場など、湿度が高い時期は除湿機を使用しましょう。除湿機は、室内の湿度を適切に保つのに役立ちます。

- 換気扇の清掃:換気扇は定期的に清掃し、スムーズに換気が行われるようにしましょう。

- 壁の乾燥:壁が湿っている状態はカビの温床となります。壁に湿気がこもらないように注意しましょう。

- 防カビ剤の活用:定期的に防カビ剤を塗布することで、カビの発生を防ぐことができます。

専門業者への依頼

広範囲にカビが発生している場合や、自分で除去できない場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。専門業者は、適切な薬剤と技術を用いて、カビを確実に除去してくれます。また、カビの発生原因を特定し、再発防止策についてもアドバイスしてくれるでしょう。費用は発生範囲や作業内容によって異なりますが、数万円から数十万円程度が相場です。

インテリアと黒カビの関係:デザインと素材選び

インテリアデザインを考える上でも、黒カビの発生リスクを考慮することは重要です。通気性の良い素材を選び、湿気がこもりにくい空間を作る工夫が必要です。例えば、以下の点に注意しましょう。

- 通気性の良い家具:密閉性の高い家具は湿気をため込みやすいため、通気性の良い素材の家具を選びましょう。天然木や籐製の家具などがおすすめです。

- 吸湿性の高い素材:壁や床材には、吸湿性の高い素材を選ぶことで、湿気を吸収し、カビの発生を抑える効果が期待できます。

- 適切な照明:照明器具の熱で結露が発生することがあります。適切な照明器具を選び、換気を心がけましょう。

黒を基調としたインテリアは、スタイリッシュで魅力的ですが、カビの発生が目立ちにくいため、こまめなチェックが必要です。定期的な清掃と、湿気対策を徹底しましょう。

まとめ

黒カビは健康被害を引き起こす可能性があるため、早期発見と適切な対策が重要です。自分で対処できない場合は、専門業者に相談しましょう。そして、インテリアを選ぶ際にも、通気性や吸湿性に配慮することで、カビの発生リスクを軽減できます。快適で健康的な住空間を保つために、この記事を参考に、適切な対策を行ってください。