親権者と居住地の関係:高校生の視点から考える

両親の離婚を経験し、親権者を決めるという難しい選択に直面している18歳の方。現在の生活を維持しつつ、将来への不安も抱えている状況がわかります。まず、重要なのは、感情ではなく、客観的な事実と将来への展望に基づいて判断することです。

現状の整理と課題

現在、あなたは父親と同居しながら、母親から生活面でのサポートを受けています。母親は現在無職で経済的に不安定な状況です。一方、父親は経済的に安定していますが、性格や周囲の人間関係に問題を抱えています。親権を母親に委ね、現在の生活を維持したいという希望と、弁護士から指摘された「非親権者と暮らすことの面倒さ」との間で葛藤しているようです。

非親権者との同居:実際の問題点

弁護士が指摘した「面倒なこと」とは具体的にどのようなことでしょうか? 学校への届け出の住所違いによる請求書の送付先問題以外にも、以下のような点が考えられます。

- 学校への連絡:親権者と居住者が異なる場合、学校との連絡に手間がかかる可能性があります。緊急時など迅速な対応が必要な場面では、混乱を招く可能性も。

- 医療機関への連絡:医療機関への手続きや連絡においても、親権者と居住者が異なることで、手続きに時間がかかったり、混乱が生じる可能性があります。

- 行政手続き:各種行政手続きにおいても、親権者と居住者が異なることで、書類のやり取りに手間がかかったり、手続きが複雑になる可能性があります。

- 親権者間の意思疎通:親権者と非親権者間の意思疎通がスムーズにいかない場合、子供の生活に支障をきたす可能性があります。特に、教育方針や生活習慣などにおいて意見の相違が生じた場合、子供の精神的な負担が大きくなる可能性も。

- 将来の進路:大学進学など、将来の進路決定において、親権者と非親権者の意見が一致しない場合、子供の意思決定が難しくなる可能性があります。

これらの問題は、必ずしもすべてが深刻な問題に発展するとは限りません。しかし、スムーズな生活を送るためには、親権者と非親権者間の良好なコミュニケーションと協力体制が不可欠です。

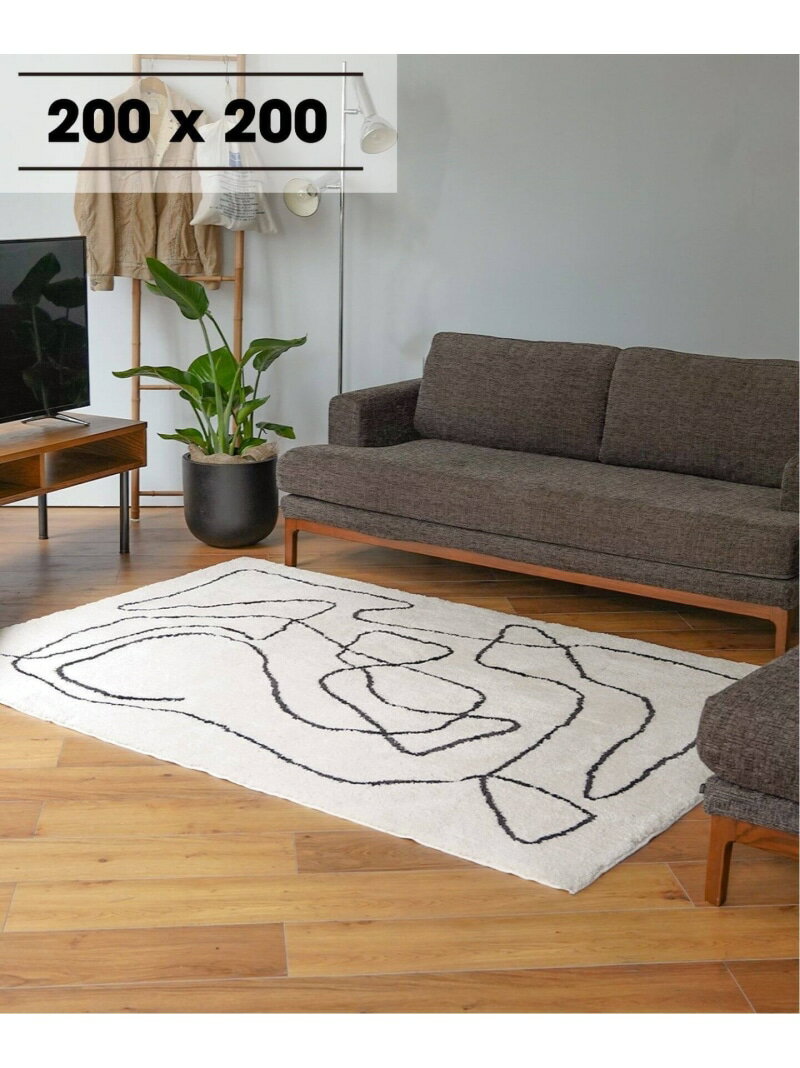

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

選択肢の検討と具体的なアドバイス

あなたは既にいくつかの選択肢を検討しているようですが、それぞれのメリット・デメリットを改めて整理してみましょう。

1. 親権を父親に委ねる

メリット:現在の生活を維持できる、経済的な不安が少ない。

デメリット:母親との関係が悪化する可能性、父親の性格や周囲の人間関係の問題への対処が必要。

2. 親権を母親に委ねる

メリット:母親を経済的に支えることができる、母親との良好な関係を維持できる。

デメリット:生活環境の変化、学校への届け出の手続き、行政手続きの煩雑さ。

3. 親権を共有する

メリット:両親双方の意見を反映できる、子供の状況を共有しやすい。

デメリット:両親間の良好なコミュニケーションが不可欠、手続きが複雑になる可能性。

4. 一人で暮らす

メリット:自分のペースで生活できる、親の干渉を受けにくい。

デメリット:経済的な自立が必要、生活のあらゆる面で責任を持つ必要がある。高校生の段階では、現実的に難しい可能性が高い。

5. 都度話し合い

メリット:柔軟に対応できる、状況に応じて対応を調整できる。

デメリット:両親間の意思疎通が不可欠、判断が遅れる可能性がある。

専門家の意見を参考に

弁護士やカウンセラーなどの専門家に相談することで、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを客観的に評価し、あなたにとって最適な選択を見つけることができます。特に、親権共有や非親権者との同居に関する具体的な問題点や解決策について、専門家の意見を聞くことは非常に重要です。

インテリアと心の安定:居場所づくりの重要性

親権問題とは別に、あなたの生活環境についても考えてみましょう。あなたは十数畳もある広い部屋で、友達も呼びやすい環境に満足しているようです。これは、あなたにとって居場所であり、心の安定につながる大切な空間です。

親権の決定に関わらず、この居場所を維持できるよう、両親と話し合うことが重要です。もし、親権が母親に移っても、現在の生活を継続できるよう、具体的なプランを立て、両親と合意形成を図りましょう。

例えば、週に数回母親のマンションで食事をする、週末は母親と過ごすなど、母親との時間を確保しつつ、現在の生活環境を維持できる方法を模索してみましょう。

インテリアで居場所を演出

部屋のインテリアも、心の安定に大きく影響します。好きな色や素材を取り入れ、自分らしい空間を演出することで、居場所への愛着を高めることができます。グレーは落ち着きと上品さを与える色です。グレーを基調としたインテリアは、勉強に集中できる環境づくりにも役立ちます。

例えば、グレーのカーテンやベッドカバー、クッションなどを活用し、リラックスできる空間を演出してみましょう。壁に絵画やポスターを飾ったり、観葉植物を置いたりするのもおすすめです。

まとめ

親権問題は、あなたの人生に大きな影響を与える重要な決断です。感情に流されることなく、客観的な視点と将来への展望を踏まえ、慎重に検討することが大切です。弁護士やカウンセラーなどの専門家の意見を参考に、あなたにとって最適な選択を見つけましょう。そして、どんな選択をしても、居場所を大切にし、心の安定を保つことを心がけてください。