Contents

高齢者施設の小規模化と家庭的養護の推進:背景と目的

高齢化社会の進展に伴い、高齢者福祉施設の需要は増加の一途を辿っています。しかし、従来の大規模施設では、入居者一人ひとりに十分なケアを提供することが難しく、生活の質(QOL)の低下や、脱人間化といった問題が指摘されてきました。このような状況を背景に、「施設の小規模化と家庭的養護の推進」という施策が注目されるようになりました。

この施策の目的は、大規模施設における画一的なケアから脱却し、より家庭的な雰囲気の中で、入居者一人ひとりの個性や尊厳を尊重した温かい介護を提供することです。具体的には、小規模なユニットを設け、少人数制でアットホームな環境を実現することで、入居者の自立支援や、精神的な安心感の向上を目指しています。

小規模化と家庭的養護:具体的な取り組み

小規模化と家庭的養護の推進は、単に施設の規模を小さくするだけでなく、多角的な取り組みが必要です。

1. ユニット型施設の導入

従来の大規模施設とは異なり、ユニット型施設では、10名~20名程度の少人数を一つのユニットとして生活空間を共有します。これにより、入居者同士のコミュニケーションが促進され、地域社会とのつながりも強化されます。

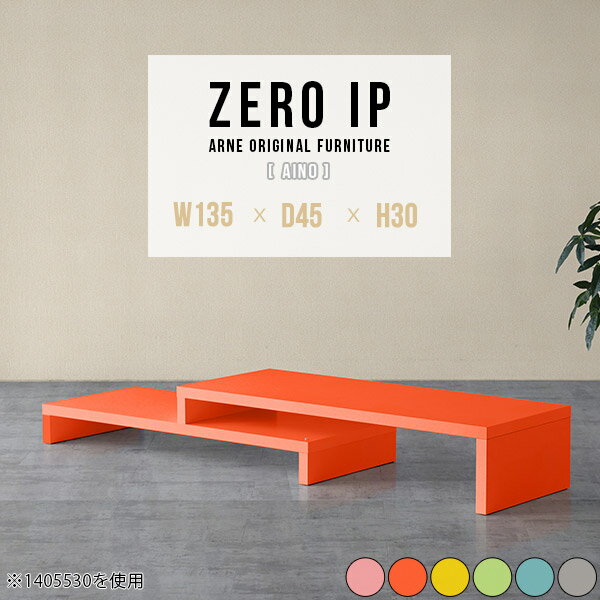

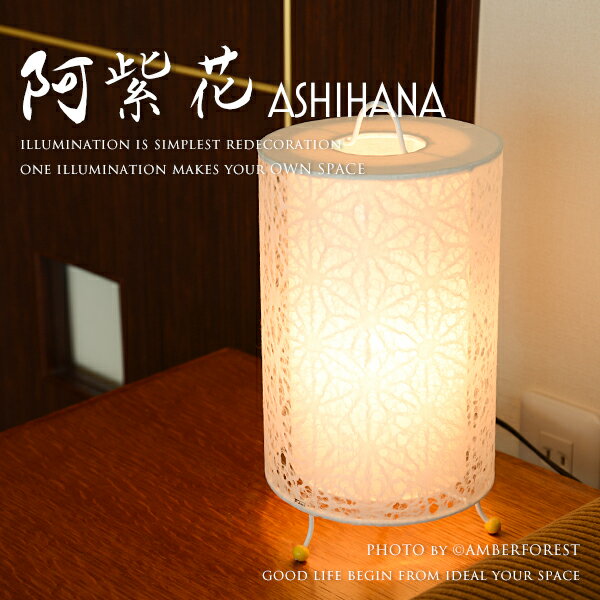

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 家庭的な雰囲気づくり

家庭的な雰囲気づくりには、インテリアが重要な役割を果たします。ベージュのような温かみのある色調の壁や家具、自然素材を取り入れた内装、そして、各ユニットにリビングやダイニングを設けることで、まるで自宅にいるかのような落ち着きと安心感を与えることができます。

- 家具:木製家具や、柔らかな曲線のソファなどを配置することで、温かみのある空間を演出できます。

- 照明:間接照明や自然光を効果的に取り入れることで、リラックスできる雰囲気を作ることができます。蛍光灯のような冷たい光は避け、温かみのある電球色を使用しましょう。

- 装飾:絵画や写真、観葉植物などを配置することで、個性を表現し、活気のある空間を作ることができます。入居者自身が飾り付けに参加することも、大きな効果があります。

- 素材:木や布などの自然素材を積極的に使用することで、温もりと安心感を与えることができます。一方で、清掃のしやすさや耐久性も考慮する必要があります。

3. 個別ケアプランの作成と実施

小規模化によって、入居者一人ひとりの状況を把握しやすくなり、個別ケアプランの作成と実施が容易になります。趣味や嗜好を尊重したレクリエーションや、個別対応の介護サービスを提供することで、入居者のQOL向上に貢献できます。

4. 地域との連携

地域住民との交流やボランティア活動などを積極的に行うことで、入居者の社会参加を促進し、孤立感を解消することができます。地域社会との連携は、入居者の生活の質を高めるだけでなく、施設の活性化にも繋がります。

インテリアデザインにおける専門家の視点

高齢者施設のインテリアデザインにおいては、専門家の知見が不可欠です。高齢者の身体的・精神的な特性を理解した上で、安全で快適な空間を設計する必要があります。例えば、

* バリアフリー設計:段差の解消、手すりの設置など、高齢者が安全に移動できるよう配慮が必要です。

* 視覚的な配慮:高齢者の視覚機能の低下を考慮し、照明や色の選択、家具の配置などに工夫が必要です。コントラストがはっきりとした色使いや、視認性の高いサイン表示などが重要です。

* 認知症への配慮:認知症の高齢者にとって、分かりやすく、安心できる空間づくりが重要です。シンプルで落ち着いたデザイン、見慣れた風景を取り入れるなどの工夫が必要です。

具体的な事例:成功事例から学ぶ

いくつかの小規模多機能型居宅介護事業所では、家庭的な雰囲気づくりに成功しています。例えば、暖色系の壁の色、自然素材の家具、そして、入居者自身が飾り付けに参加できるスペースを設けることで、温かく、活気のある空間を実現しています。また、地域住民との交流イベントを定期的に開催することで、入居者の社会参加を促進し、孤立感を解消しています。これらの事例から、家庭的な雰囲気づくりは、単なるインテリアデザインの問題ではなく、多様な要素が複雑に絡み合った総合的な取り組みであることが分かります。

まとめ:より良い高齢者の生活環境を目指して

「施設の小規模化と家庭的養護の推進」施策は、高齢者の生活の質向上に大きく貢献するものです。小規模なユニット、家庭的な雰囲気、個別ケア、そして地域との連携といった要素を効果的に組み合わせることで、高齢者が安心して暮らせる環境を実現することができます。インテリアデザインは、その重要な要素の一つであり、専門家の知見を活かし、入居者一人ひとりの個性と尊厳を尊重した空間づくりを進めていくことが大切です。