Contents

高齢者虐待の相談窓口と具体的な対応

ご近所から聞こえる騒音と、高齢者の様子から、虐待を疑われているとのこと、大変ご心配ですね。 高齢者虐待は、身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護放棄など様々な形態があります。 ご近所からの騒音だけで虐待と断定することはできませんが、気になる状況であれば、適切な機関に相談することが重要です。

まず、相談できる窓口は以下の通りです。

- 地域包括支援センター:高齢者の介護や生活支援に関する相談窓口です。地域に密着したサービスを提供しており、まずは相談しやすい窓口と言えるでしょう。お住まいの地域のセンターを市区町村の役所に問い合わせるか、インターネットで検索してください。

- 市区町村の福祉事務所:高齢者福祉に関する様々な相談を受け付けています。虐待の疑いについても相談可能です。

- 警察:虐待が疑われる場合は、警察への通報も検討しましょう。特に、身体的虐待や生命の危険が伴う可能性がある場合は、緊急性を考慮して速やかに通報することが重要です。110番通報で対応してもらえます。

- 高齢者虐待相談窓口(都道府県・政令指定都市):多くの都道府県や政令指定都市には、高齢者虐待に関する専門の相談窓口が設置されています。インターネットで「高齢者虐待相談窓口 〇〇(都道府県名)」と検索すると、該当の窓口を見つけられます。

- 公益財団法人 老人福祉事業団:全国規模で高齢者福祉に関する相談を受け付けています。ウェブサイトや電話で相談可能です。

相談する際のポイント

相談する際には、以下の点を意識しましょう。

- 具体的な状況を伝える:いつ、どのような音が聞こえたか、どのような状況で虐待を疑うに至ったのかを具体的に説明しましょう。例えば、「毎日午後3時頃から、怒鳴り声が聞こえる」「お皿が割れる音が聞こえ、その後、女性が悲鳴を上げているような音が聞こえた」など、できるだけ詳細な情報を伝えましょう。

- 感情的にならず、冷静に伝える:感情的になると、相談内容が正確に伝わらない可能性があります。冷静に、事実を伝えるように心がけましょう。

- 証拠となる情報を集める:可能であれば、騒音の記録(録音など)や、虐待の様子を目撃した際のメモなどを用意しておくと、相談がスムーズに進みます。

- 匿名での相談も可能:多くの相談窓口では、匿名での相談も可能です。個人情報が心配な場合は、相談窓口に確認してみましょう。

高齢者虐待のサインの見分け方

高齢者虐待は、必ずしも目に見える形で起こるわけではありません。以下のようなサインに注意しましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

身体的サイン

* あざ、やけど、骨折などの外傷:説明のつかない怪我をしている場合。

* 栄養失調、脱水症状:不衛生な状態、体重減少など。

* 不潔な状態:身体の清潔が保たれていない場合。

精神的サイン

* 抑うつ状態、不安:いつも元気がなく、不安げな様子をしている。

* 不眠、食欲不振:睡眠障害や食事の摂取量が減少している。

* 社会からの孤立:人と接する機会が減っている。

行動上のサイン

* 介護者への過剰な従順さ:介護者の言うことを何でも聞いてしまう。

* 介護者への恐怖:介護者に対して明らかに恐怖を感じている。

* 説明のつかない怪我や病気:本人が怪我や病気について説明できない場合。

インテリアと高齢者虐待の関係性:安全で安心できる住環境づくり

インテリアの観点からも、高齢者虐待の防止に繋がる工夫があります。 安全で安心できる住環境は、高齢者の心身の健康を維持し、虐待のリスクを軽減する上で非常に重要です。

- 転倒防止対策:滑りにくい床材を使用したり、手すりを取り付けるなど、転倒防止に配慮したインテリアを選ぶことが重要です。特に、痴呆症状がある高齢者のいる家庭では、転倒による怪我を防ぐことが重要になります。

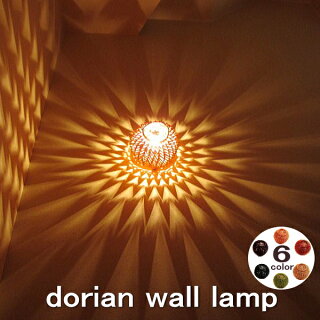

- 照明の工夫:十分な明るさを確保し、影を作らないように照明計画を立てることで、安全性を高めることができます。また、夜間のトイレ利用などを考慮し、夜間照明も計画的に設置しましょう。

- 家具の配置:家具の配置は、高齢者が自由に動き回れるように配慮する必要があります。通路を広く確保し、障害物を少なくすることで、転倒のリスクを軽減します。また、家具の角を保護するカバーなどを活用するのも有効です。

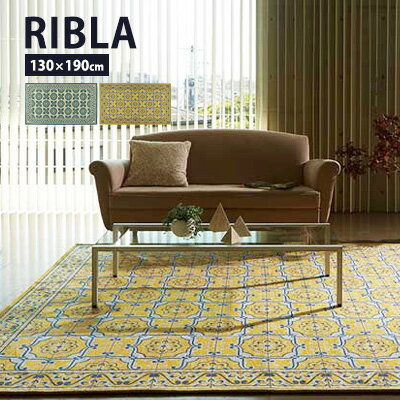

- 色使いの工夫:高齢者の視覚機能の低下を考慮し、コントラストのはっきりした色使いを心がけましょう。例えば、床と壁の色を大きく変えることで、高齢者の視覚的な認識を助けることができます。また、落ち着いた色調のインテリアは、高齢者の精神的な安定にも繋がります。

これらの対策は、虐待の直接的な防止策ではありませんが、安全で快適な生活環境を作ることで、虐待リスクを低減する上で重要な役割を果たします。

専門家の意見:高齢者虐待防止のための多職種連携

高齢者虐待の防止には、地域住民、医療機関、福祉機関、警察など、様々な関係機関の連携が不可欠です。 専門家である社会福祉士や精神科医などの意見を参考に、適切な対応を検討しましょう。 専門家への相談は、状況把握や適切な対応策の検討に役立ちます。

まとめ

高齢者虐待を疑う状況では、速やかに適切な機関に相談することが重要です。 上記で紹介した相談窓口に連絡し、状況を詳しく説明しましょう。 また、ご自身の安全にも配慮しながら、状況を冷静に観察し、証拠となる情報を集めておくことも大切です。 そして、安全で安心できる住環境づくりも、虐待防止に繋がる重要な要素です。