Contents

高齢者の「帰りたい」という気持ち:その背景と対応

90歳後半、認知症と難聴を抱える義母さんの「帰りたい」という強い気持ちは、単なるわがままではなく、深い心理的な理由が隠されている可能性が高いです。 長年住み慣れた自宅への強い愛着、安心感の喪失、施設生活への適応困難、あるいは認知症による記憶の混乱などが考えられます。 施設での生活が快適とは言い切れない状況も、訴えの背景にあるかもしれません。 義母さんの気持ちを理解し、寄り添うことが、解決への第一歩です。

家族間の葛藤とコミュニケーション

ご主人とご主人のお兄様ご夫婦との間には、大きな溝があるように感じます。「けがをさせてはいけない」という長男夫婦の言葉は、責任回避の言い訳として聞こえるかもしれません。 しかし、高齢者の介護は、肉体的にも精神的にも負担が大きく、70歳という年齢を考えると、不安や負担を感じているのも事実でしょう。 まずは、それぞれの立場や気持ちを丁寧に理解し合うためのコミュニケーションが不可欠です。 感情的な言い合いではなく、冷静に現状を共有し、それぞれの不安や懸念を話し合う場を設けることが重要です。

具体的な解決策の提案:段階的なアプローチ

義母さんの「帰りたい」という願いを叶えるためには、段階的なアプローチが有効です。

ステップ1:現状把握とニーズの明確化

まずは、義母さんの現在の状態を正確に把握する必要があります。 施設のスタッフと連携し、義母さんの身体状況、認知機能、精神状態、施設での生活状況などを詳しく聞き取りましょう。 「帰りたい」という気持ちの具体的な原因を特定することが重要です。 例えば、施設での人間関係、食事内容、日中の活動内容など、改善できる点がないか検討します。

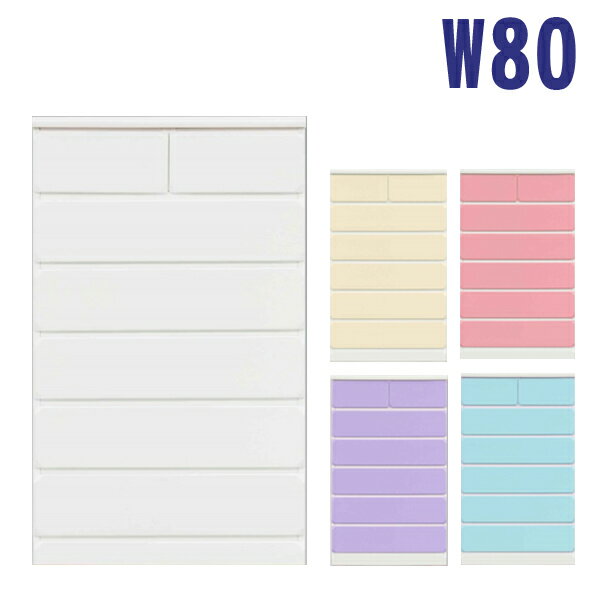

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ2:短期的な帰宅を試行

長男夫婦の不安を解消するため、まずは週に1~2回、数時間だけ義母さんを自宅に連れ帰り、様子を見ることを提案してみましょう。 ご自身が手伝いに同行することで、長男夫婦の負担を軽減し、安心感を高めることができます。 この期間に、義母さんの状態、長男夫婦の対応能力、そして自宅環境の適応性を確認します。 安全面には十分配慮し、転倒防止対策や緊急時の対応などを事前に準備しておきましょう。

ステップ3:長期的なケアプランの検討

短期的な帰宅を試行した結果を踏まえ、長期的なケアプランを検討します。 自宅での介護が困難な場合は、訪問介護サービスの利用、デイサービスの活用、あるいはより適切な介護施設への転居などを検討する必要があります。 義母さんの希望、身体状況、経済状況などを考慮し、最適なプランを選びましょう。 専門のケアマネージャーに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

ステップ4:専門家の活用

高齢者の介護は専門知識が必要なため、ケアマネージャー、医師、看護師、理学療法士など、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、安全で適切な介護方法を学ぶことができ、家族の負担を軽減することができます。 また、認知症の専門医に相談することで、義母さんの状態に合わせた適切な対応策を立てることができます。

施設での生活環境の改善

義母さんが施設で「息苦しい」「無視・いじめがある」と感じているという訴えは深刻です。 施設側と積極的にコミュニケーションを取り、改善を求めることが重要です。 施設の担当者と面談し、義母さんの状況を伝え、具体的な改善策を検討しましょう。 必要に応じて、他の施設への転居も検討する必要があります。

家族間の連携とサポート体制の構築

家族間の連携を強化し、協力体制を築くことが重要です。 定期的な家族会議を行い、義母さんの状況、ケアプラン、役割分担などを共有しましょう。 それぞれの負担を軽減し、協力し合うことで、より良い介護を実現することができます。 ご主人のお兄様ご夫婦との関係改善にも努め、お互いの気持ちを理解し合う努力が必要です。 感情的な対立を避け、冷静に話し合うことが大切です。

まとめ:義母さんの幸せと家族の幸せを両立させるために

高齢者の介護は、家族にとって大きな負担となる一方で、やりがいのある経験でもあります。 義母さんの残された時間を、笑顔で過ごせるようにサポートすることが、家族全体の幸せにつながります。 専門家の力を借りながら、家族みんなで協力し、最適な解決策を見つけていきましょう。 決して一人で抱え込まず、周囲のサポートを積極的に活用してください。