Contents

高圧線下における建築制限とガレージ・サンルームの扱い

高圧線下での建築は、電磁波の影響や安全性の観点から、様々な制限が設けられています。 ご質問にある「建物は建てられない」という不動産屋の説明は、一般的に大きな建築物(住宅など)を指していると考えられます。しかし、ガレージやサンルームが「建物」に該当するかどうかは、その規模や構造、建築基準法上の定義によって判断が異なります。

「建物」の定義と建築基準法

建築基準法では、「建物」を「屋根と壁を有し、人が住居、作業、その他の用途に使用することができる工作物」と定義しています。 この定義を元に、ガレージやサンルームが「建物」に該当するかを検討する必要があります。

- ガレージの場合: 単純な屋根付きの駐車スペースであれば、「建物」とはみなされない可能性が高いです。しかし、壁を設けたり、内部に作業スペースを設けたりする場合は、「建物」と判断される可能性があります。 特に、コンクリート基礎の上にしっかりとした構造で建築する場合は、建築確認申請が必要となるでしょう。

- サンルーム(ベランダ)の場合: これも規模や構造によって判断が分かれます。 屋根と壁を有し、人が入れる程度の広さがあれば、「建物」とみなされる可能性があります。 一方、屋根のみの簡易な構造であれば、「建物」とはみなされない可能性も考えられます。 ただし、建築基準法上の規定だけでなく、自治体の条例や高圧線に関する規制にも抵触しないか確認が必要です。

高圧線規制と建築確認申請

高圧線下での建築には、電力会社からの許可が必要となる場合があります。 これは、高圧線の安全な運用を確保するためです。 ガレージやサンルームの建築を計画する際には、管轄の電力会社に事前に相談し、建築可能な範囲や必要な手続きについて確認することが非常に重要です。 許可を得られない可能性も考慮に入れ、代替案も検討しておきましょう。 また、建築確認申請が必要かどうかは、建築物の規模や構造によって異なりますが、安全性を考慮し、申請が必要な場合は必ず行いましょう。

具体的なアドバイス:ガレージ・サンルーム建築の検討

高圧線下の建築計画を進める上で、以下の点を考慮しましょう。

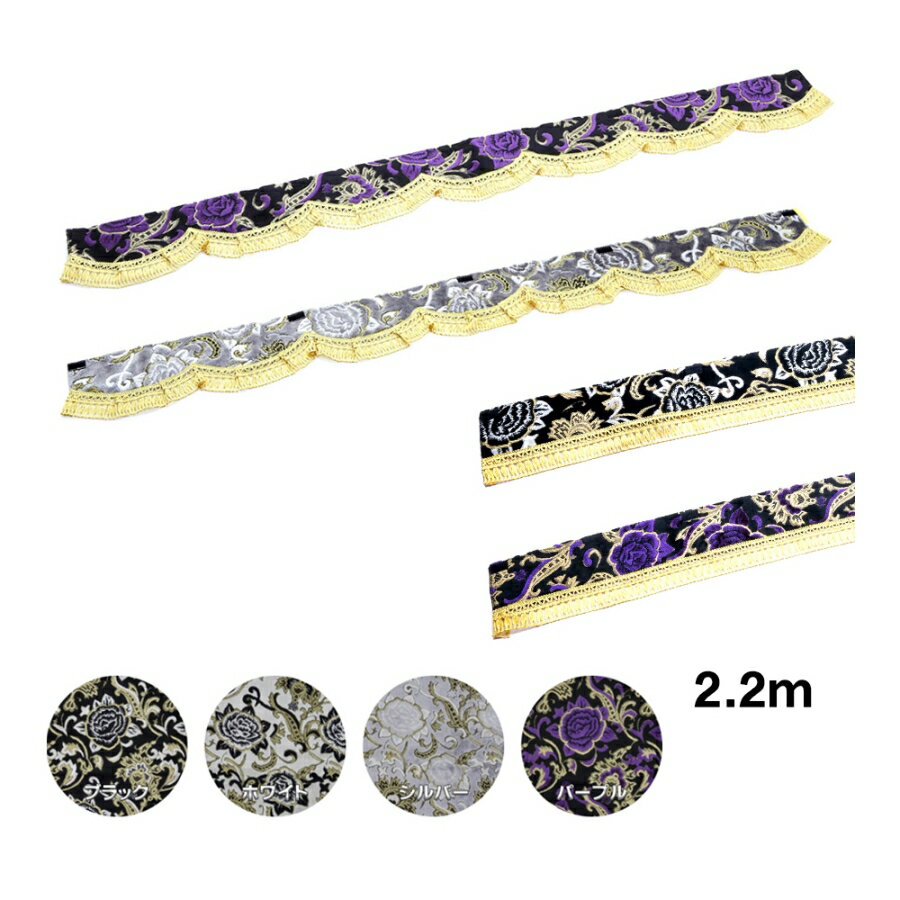

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 電力会社への事前相談

まず、管轄の電力会社に連絡し、高圧線下の建築に関する規制や許可取得の手続きについて詳細に確認しましょう。 具体的な建築計画(図面など)を提示し、許可を得られる可能性や制約について相談することが重要です。 この段階で、建築が不可能と判断される場合もあります。

2. 規模と構造の検討

ガレージやサンルームの規模と構造は、建築基準法と電力会社の規制に適合するように計画する必要があります。 可能な限りコンパクトな設計にし、壁や基礎の構造も簡素化することで、「建物」とみなされない可能性を高めることができます。 例えば、ガレージはシンプルな屋根と柱だけの構造、サンルームは軽量な素材を使用するなど、工夫が必要です。

3. 専門家への相談

建築士や不動産業者に相談し、専門的なアドバイスを得ることが重要です。 彼らは建築基準法や高圧線規制に関する知識を有しており、最適な設計や手続きを提案してくれます。 特に、高圧線下の建築は複雑なため、専門家の知見は不可欠です。

4. 代替案の検討

電力会社から許可が下りない、または建築費用が高額になる場合は、代替案を検討する必要があります。 例えば、既存の建物を改築してガレージスペースを確保したり、庭の一部を舗装して駐車スペースとして利用したりするなど、様々な選択肢があります。

5. グレーゾーンへの対応

ガレージやサンルームが「建物」に該当するかどうかは、グレーゾーンとなる可能性があります。 そのため、電力会社や自治体との綿密な協議を行い、明確な合意を得ることが重要です。 トラブルを避けるためにも、文書による記録を残しておくことをお勧めします。

事例:高圧線下で許可を得たサンルーム

ある地域では、高圧線下で軽量な素材を用いた、壁のないサンルームの建築が電力会社から許可されました。 この事例では、建築物の規模が小さく、高圧線への影響が最小限であることが許可の要因となりました。 しかし、これはあくまで一例であり、許可の可否は個々の状況によって異なります。

まとめ

高圧線下でのガレージやサンルームの建築は、電力会社との協議、建築基準法の遵守、専門家への相談が不可欠です。 「建物」の定義や規制を十分に理解し、安全で合法的な建築計画を進めるようにしましょう。 計画段階から慎重に進めることで、トラブルを回避し、快適な生活空間を実現できます。