Contents

犬による傷害事故:責任の所在と対応

ご自宅の犬が郵便配達員の方を噛んでしまったとのこと、大変お心痛のことと存じます。まずは、被害に遭われた郵便配達員の方へのお見舞い申し上げたいと思います。今回の件は、飼い主としての責任が問われる可能性が高いケースです。 犬の管理責任を怠った結果、第三者に損害を与えた場合、民法上の不法行為責任を負うことになります。具体的にどのような対応が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

事故発生時の状況と責任の検討

今回のケースでは、いくつかの重要なポイントがあります。

- インターホンと玄関の距離:インターホンが門に設置され、玄関まで距離がある点は、犬が自由に動き回れる状況を暗示しており、管理体制に問題があった可能性を示唆しています。

- 「猛犬注意」の札:門に「猛犬注意」の札があったことは、犬の危険性を認識していたことを示しています。にもかかわらず、十分な安全対策が取られていなかった点が問題となります。

- 子供たちの対応:子供たちがインターホンに対応する前に事故が発生したことは、犬の管理が不十分であったことを示す証拠となりえます。

- 治療費請求:1週間後に治療費請求があったことは、郵便配達員の方が怪我の程度を把握し、治療を終えた後に請求してきたことを意味します。これは、請求額の正当性を判断する上で重要な要素となります。

これらの状況から、残念ながら、飼い主であるあなたに責任がある可能性が高いと言えるでしょう。 「猛犬注意」の札があったにも関わらず、犬が自由に動き回れる状況を放置していたこと、そして、十分な管理体制が整っていなかったことが、事故の原因の一つとして考えられます。

治療費の支払いについて

郵便配達員の方への治療費の支払いは、避けられない可能性が高いでしょう。 治療費の明細書を確認し、妥当な範囲であれば支払うべきです。 高額な治療費や、明らかに不当な請求であると判断できる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

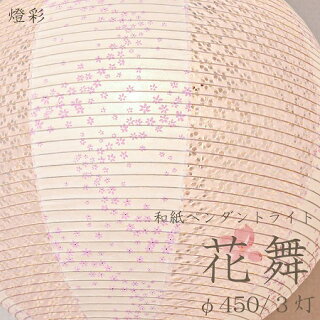

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

今後の対策と再発防止

今回の事故を教訓に、以下の対策を講じることで、再発防止に努めましょう。

1. 犬の管理体制の強化

- 犬の行動範囲を制限する:玄関先や庭への出入りを制限するケージや柵を設置するなど、犬が自由に動き回れないように工夫しましょう。 特に、来客時や不在時は、より厳重な管理が必要です。

- しっかりとした訓練:噛みつき癖がある場合は、専門の訓練士に相談し、しつけを徹底しましょう。 基本的な服従訓練に加え、来客への対応訓練も重要です。 「来客時はおとなしく待つ」などのコマンドを覚えさせることが効果的です。

- 複数飼育の場合の注意:複数の犬を飼育している場合は、それぞれの性格や相性などを考慮し、適切な管理を行いましょう。 ケンカや追いかけっこが原因で事故が起こる可能性もあります。

2. インターホンシステムの見直し

- インターホン位置の変更:玄関近くにインターホンを設置し直すことで、犬と来客が直接接触するリスクを軽減できます。

- 防犯カメラの設置:玄関先に防犯カメラを設置することで、来客の様子を把握し、犬の行動を監視できます。 事故発生時の証拠としても有効です。

3. 保険への加入

- ペット保険:ペット保険に加入していれば、治療費の一部または全額が補償される可能性があります。 加入していない場合は、今後加入することを検討しましょう。

- 賠償責任保険:ペットの事故による第三者への損害を補償する賠償責任保険も検討しましょう。 今回のケースのように、治療費だけでなく、慰謝料なども補償される可能性があります。

専門家への相談

今回の件は、法律的な問題にも発展する可能性があります。 治療費の額に納得がいかない場合や、郵便配達員の方からさらに高額な請求が来た場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、あなたの権利を守り、適切な対応をアドバイスしてくれます。 また、犬のしつけや行動矯正に不安がある場合は、動物行動学の専門家に相談することも有効です。

まとめ

犬を飼うということは、その責任を負うということです。 今回の事故を教訓に、より安全な飼育環境を整え、再発防止に努めましょう。 そして、万が一の事態に備え、適切な保険への加入も検討することをお勧めします。 今回の経験を活かし、より安全で安心な生活を送ってください。