Contents

複雑な離婚調停と、心の安らぎを求める空間

ご質問の内容は、離婚調停における複雑な状況と、それによって生じる精神的な苦痛、そして子供への影響について深く悩まれている様子が伝わってきます。 経済的な負担、妻や義母との関係、そして何より子供との交流が制限されていることによるストレスは計り知れません。法律上の「夫婦は同居に努めなければならない」という規定も、現状では全く機能していない状況であり、非常に辛い状況にあると察します。

まず、ご自身の精神的なケアを優先することが重要です。 現在の状況では、落ち着いて考え、適切な行動をとることが困難になっている可能性があります。弁護士や専門機関への相談を強くお勧めします。弁護士は法律的な側面から、専門機関は精神的なケアの面から、それぞれ適切なアドバイスとサポートをしてくれます。

離婚調停における法的観点と具体的な対応

「夫婦は同居に努めなければならない」という法律は、民法752条に規定されていますが、これはあくまで努力義務であり、強制力はありません。しかし、ご妻側の対応は、婚姻費用分担の請求額や、お子さんとの面会交流を制限している点において、問題がある可能性があります。

弁護士に相談することで、以下の点について具体的なアドバイスを得ることができます。

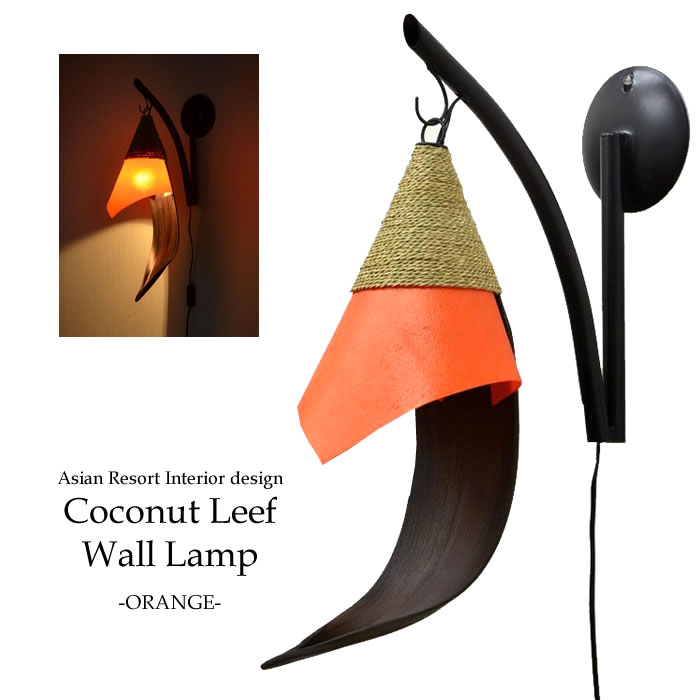

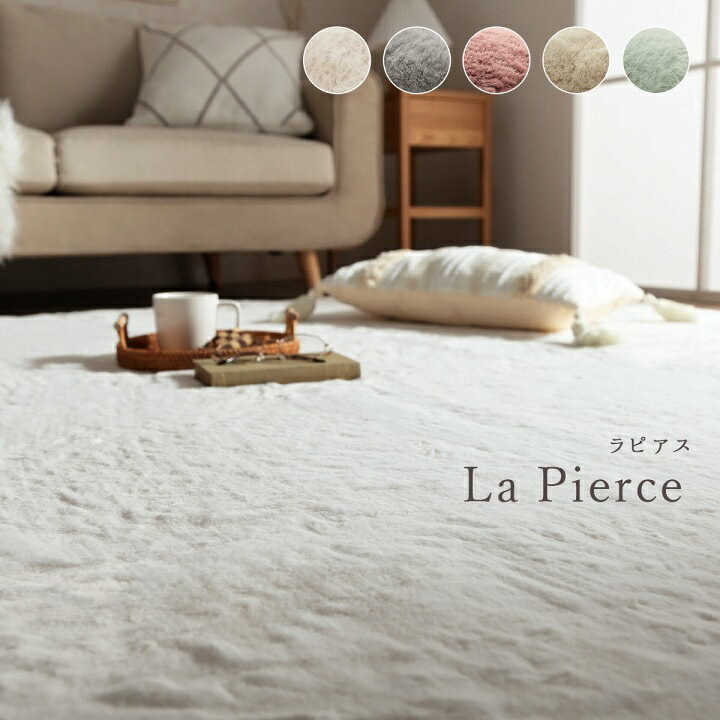

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

* **婚姻費用分担額の妥当性:** 8~10万円という調停委員の示唆額は、ご自身の収入や支出、妻側の状況などを考慮した上で判断されるものです。弁護士は、ご自身の状況を詳しくヒアリングし、妥当な金額を主張するお手伝いをします。

* **面会交流権の確保:** お子さんとの面会交流は、親権者である妻の同意がなくても、裁判所を通じて確保できる可能性があります。弁護士は、面会交流の計画作成や、裁判手続きのサポートを行います。

* **慰謝料請求の可能性:** 妻や義母からの不当な扱い、精神的な苦痛、お子さんとの面会交流の妨害など、慰謝料請求の根拠となる事柄がある可能性があります。弁護士は、証拠集めや請求手続きを支援します。

* **5万円書留の返却:** 書留郵便の返却は、受け取り拒否を意味する可能性があります。この点も弁護士に相談し、今後の対応を検討する必要があります。

子供との関係維持のための具体的なステップ

お子さんとの関係維持は、何よりも大切です。現状では、面会交流が制限されているため、以下のようなステップを踏むことをお勧めします。

1. **弁護士を通して面会交流の計画を提案する:** 弁護士を通じて、お子さんとの面会交流の計画(日時、場所、方法など)を妻側に提案します。具体的な計画書を作成し、弁護士が妻側と交渉します。

2. **面会交流の記録を残す:** 面会交流の様子を記録として残しておくことが重要です。写真や動画、日記などを活用し、証拠として残しておきましょう。

3. **お子さんの様子を把握する:** 学校や幼稚園の先生と連絡を取り、お子さんの様子を把握するようにしましょう。成績や日常生活の様子を知ることで、お子さんの状況をより深く理解し、適切な対応をとることができます。

4. **専門機関への相談:** 子供の養育や親子の関係に関する専門機関(児童相談所など)に相談することも検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応をとることができます。

インテリアと心の癒し:落ち着ける空間づくり

離婚調停というストレスフルな状況下では、ご自身の心のケアが非常に重要です。インテリアを工夫することで、心の安らぎを得られる空間を作ることが可能です。

落ち着きと安らぎを与えるグレーインテリア

グレーは、落ち着きと安らぎを与える効果があります。アパートのインテリアをグレーを基調とした落ち着いた雰囲気にすることで、リラックスできる空間を作ることができます。

* **壁の色:** 薄いグレーのクロスを使用することで、部屋全体が落ち着きのある雰囲気になります。

* **家具:** グレーのソファやベッド、テーブルなどを配置することで、統一感のある空間を作ることができます。

* **小物:** グレーのクッションやブランケット、カーテンなどを加えることで、よりリラックスできる空間になります。

* **照明:** 間接照明を効果的に使用することで、より落ち着いた雰囲気を演出できます。

具体的な例として、ソファはファブリック素材のグレーを選び、クッションは異なるグレーの濃淡で組み合わせることで、奥行きのある空間を作ることができます。また、壁にシンプルな絵画を飾ったり、観葉植物を置くことで、よりリラックスできる空間を演出できます。

まとめ

離婚調停は非常に複雑で辛いプロセスですが、弁護士や専門機関のサポートを受けながら、冷静に対処していくことが重要です。お子さんとの関係を維持するためにも、積極的に面会交流の機会を確保し、お子さんの様子を把握するように努めましょう。そして、ご自身の心のケアも忘れず、落ち着ける空間づくりを通じて、少しでも心の安らぎを得られるようにしてください。