Contents

隣家との距離が近すぎる!建築条件付き土地におけるトラブル

建築条件付き土地を購入し、新築住宅を建築中にも関わらず、隣家との距離が極端に近く、プライバシーに深刻な問題が生じているとのこと、大変お辛い状況ですね。ご近所の状況や、建築会社からの対応に納得できないお気持ち、よく分かります。 65cmという壁からの距離、そしてベランダからの視線…確かに不安になりますよね。 この問題を解決するために、いくつかのステップを踏んでいきましょう。

法律に抵触していないからといって諦めないで!解決策を探る

営業担当者から「法律に違反していない」と言われたとしても、それは必ずしも問題がないという意味ではありません。 法律は最低限の基準を定めていますが、快適な生活を送るための配慮は、法律の範囲外にあることも多いのです。 特に、建築条件付き土地の場合、事前に隣地との関係性や、建物の配置について十分な説明がなされていない可能性があります。

1. まずは証拠を揃えましょう

現状を記録することが重要です。 隣家との距離を測った写真、ベランダからの視界を写した写真、営業担当者とのやり取りの記録(メールやメモなど)を全て保管しましょう。 これらの証拠は、後々の交渉に役立ちます。 できれば、隣家のベランダからの視界を客観的に示す写真や動画を撮影し、子供部屋が丸見えであることを明確に示すことが重要です。

2. 建築基準法と都市計画法を確認しましょう

建築基準法では、隣地境界線からの距離に関する規定(日照、採光、防火など)がありますが、必ずしもプライバシーまで考慮されているわけではありません。 しかし、建築基準法に抵触しない範囲内であっても、近隣との良好な関係を維持するための配慮が求められます。 都市計画法も確認し、建築制限などがないか確認してみましょう。

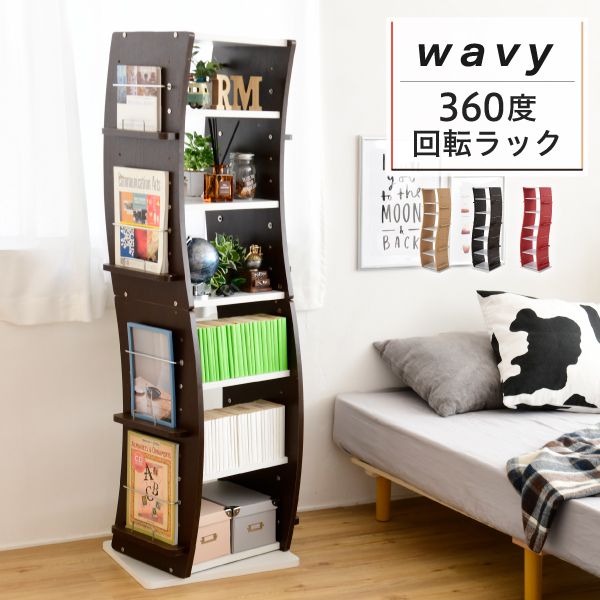

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. 建築士や弁護士に相談しましょう

現状の証拠を基に、建築士や弁護士に相談することをお勧めします。 建築士は、建築基準法や近隣との関係性について専門的な見解を述べてくれます。弁護士は、法的観点から、工務店に対してどのような対応が可能か、損害賠償請求の可能性などを検討してくれます。 相談する際には、これまでの経緯を詳細に説明し、写真や記録を提示しましょう。

4. 工務店との交渉を再検討しましょう

弁護士や建築士のアドバイスを踏まえた上で、工務店と改めて交渉しましょう。 単に苦情を言うだけでなく、具体的にどのような解決策を求めているのかを明確に伝えましょう。 例えば、

- プライバシー保護のための目隠しフェンスの設置

- ベランダの改修(高さの変更など)

- 損害賠償

などの提案を行うことが考えられます。 交渉が難航する場合は、弁護士を通じて交渉を進めることも検討しましょう。

5. 隣家との話し合いも検討しましょう

直接隣家と話し合うのは難しいかもしれませんが、状況によっては、話し合いによって解決できる可能性もあります。 弁護士や建築士に相談し、適切な方法で隣家とコミュニケーションをとることを検討してみましょう。 ただし、感情的な言葉遣いは避け、冷静に現状と解決策を説明することが重要です。

6. 行政への相談も検討しましょう

建築基準法違反がないか、近隣トラブルの相談窓口として、市町村の建築指導課などに相談することもできます。 行政は、建築基準法の遵守や近隣トラブルの解決に協力してくれる可能性があります。

インテリアの観点からの解決策

建物の構造的な変更は難しいとしても、インテリアの工夫でプライバシーを守り、快適な生活空間を確保することは可能です。

窓辺の工夫

- ブラインドやカーテン:遮光性の高いブラインドやカーテンを設置することで、視線を遮断できます。デザイン性の高いものも多数あるので、インテリアにも合わせやすいでしょう。 レースカーテンと遮光カーテンの組み合わせも有効です。

- フィルム:窓ガラスに貼るプライバシーフィルムは、外からの視線を遮りつつ、自然光を取り込むことができます。様々な種類があり、デザインや機能も豊富です。

- 植栽:窓の外に植栽することで、視線を遮り、景観も向上させることができます。 成長の早い植物を選ぶと、比較的短期間で効果を実感できます。

間仕切りの活用

- パーテーション:子供部屋にパーテーションを設置することで、視線を遮断し、プライベート空間を確保できます。 デザインも豊富なので、インテリアに合わせたものを選べます。

- 家具の配置:家具を配置することで、視線を遮断することができます。 ソファや大型の棚などを窓際に配置することで、効果的にプライバシーを守れます。

専門家の視点:建築士の意見

建築士の立場から見ると、今回のケースは、設計段階でのコミュニケーション不足が問題です。 隣地との距離やプライバシーに関する配慮が、十分に検討されていなかった可能性が高いです。 建築条件付き土地では、複数の住宅が建ち並ぶため、隣地との関係性を考慮した設計が非常に重要です。 建築会社は、事前に隣地との関係性について説明し、顧客の懸念事項を解消する努力をするべきでした。 今回のケースでは、建築会社に責任の一端があると考えられます。

まとめ

隣家との距離が近いことで、プライバシーが脅かされている状況は、非常にストレスが溜まるものです。 しかし、諦めずに、様々な手段を検討し、解決に向けて積極的に行動することが大切です。 弁護士や建築士への相談、工務店との交渉、そしてインテリアの工夫などを組み合わせることで、より快適な生活空間を手に入れることができるでしょう。 今回の経験を踏まえ、今後の建築計画においては、隣地との関係性やプライバシーについて、より慎重に検討することが重要です。