Contents

騒音問題の解決策:吸音材と遮音材の違い

まず、騒音対策には「吸音」と「遮音」という2つの異なるアプローチがあります。ご質問にあるように、階下や隣室への音漏れを防ぎたい場合、それぞれの特性を理解した上で適切な素材を選ぶことが重要です。

吸音材:音を吸収して残響を減らす

吸音材は、音波のエネルギーを熱エネルギーに変換することで音を吸収します。そのため、室内での残響音を減らし、音のクリアさを向上させる効果があります。例えば、ピアノの音を練習する部屋や、会議室、ホームシアターなど、音の反響を抑えたい空間で使用されます。吸音材は、多孔質の素材(小さな穴がたくさん空いている素材)が一般的で、厚みがあるほど吸音効果が高まります。しかし、完全に音を遮断するわけではありません。

遮音材:音を遮断して外部への音漏れを防ぐ

遮音材は、音の伝達を物理的に遮断することで、外部への音漏れを防ぎます。密度の高い素材が用いられ、厚みも吸音材に比べて厚いものが多く、遮音性能は厚みに比例します。マンションの防音対策や、楽器演奏室など、外部への音漏れを徹底的に防ぎたい場合に効果を発揮します。

ご質問では、厚さ10mm程度の薄いシート状の素材を求めていらっしゃいますが、完全な遮音効果を薄いシートで実現するのは難しいです。しかし、吸音材と遮音材を組み合わせることで、効果的に音漏れを軽減できます。

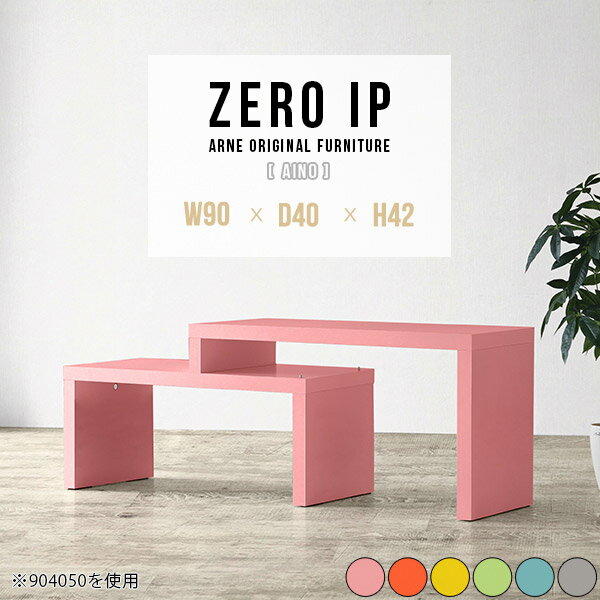

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

薄いシート状で効果的な吸音・遮音対策

10mm程度の薄さで吸音・遮音効果のあるシート状の素材は、完全な遮音は難しいものの、ある程度の効果は期待できます。以下に、具体的な素材と活用方法をご紹介します。

1. 吸音シート

- 素材:ウレタンフォーム、ポリエステル繊維など。様々な厚み、デザインがあります。

- 特徴:比較的安価で入手しやすい。施工も容易。完全な遮音は難しいが、残響音を減らし、音のクリアさを向上させる効果がある。

- 活用方法:壁や天井に貼り付ける。家具の裏側に貼ることで、家具から発生する振動音を吸収する効果も期待できる。

- 注意点:厚みが薄いほど吸音効果は低くなる。遮音効果は期待できない。

2. 遮音シート

- 素材:鉛、ゴム、制振材など。厚みは様々だが、吸音シートより厚いものが一般的。

- 特徴:密度の高い素材で、音の伝達を遮断する効果がある。吸音シートより遮音効果が高い。

- 活用方法:壁や床に貼り付ける。特に、音源となる部分(例えば、壁に設置されたスピーカーの裏側)に貼ることで効果が高い。

- 注意点:厚みが薄いものは遮音効果が低い。施工が難しい場合もある。

3. 防音マット

- 素材:ゴム、ウレタンなど。様々な厚み、デザインがあります。

- 特徴:床に敷くことで、床衝撃音を軽減する効果がある。比較的安価で入手しやすい。

- 活用方法:二階から一階への音漏れ対策として、二階の床に敷く。厚みのあるものを選ぶと効果が高い。

- 注意点:完全に音を遮断するわけではない。厚みが薄いものは効果が低い。

4. 複合的な対策

薄いシートのみでは限界があるため、複数の素材を組み合わせることをおすすめします。例えば、吸音シートと遮音シートを併用したり、防音マットと吸音カーテンを組み合わせることで、より効果的な騒音対策を実現できます。

専門家のアドバイス:効果的な防音対策のためのポイント

防音工事の専門業者に相談することで、より効果的な対策を立てることができます。専門家は、建物の構造や音源、音の伝達経路などを分析し、最適な防音対策を提案してくれます。

具体的な事例:マンションでの防音対策

例えば、マンションで隣室への音漏れが気になる場合、壁に吸音シートを貼り、さらにその上に遮音シートを貼ることで、効果的に音漏れを軽減できます。また、床には防音マットを敷くことで、足音などの衝撃音を軽減できます。

まとめ

薄いシート状の素材だけで完全な遮音を実現するのは難しいですが、吸音シートや遮音シート、防音マットなどを適切に組み合わせることで、ある程度の効果は期待できます。ご自身の状況に合わせて、最適な素材を選び、効果的な防音対策を実施してください。専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。