Contents

マンションの防音対策:現状と課題

マンションでの生活で、オーディオの音漏れは大きな悩みの種となります。特に、床が薄い場合、低音から高音まで階下に響き渡ってしまうことは、近隣住民とのトラブルにも繋がりかねません。既にカーペットを敷いているとのことですが、それでも音漏れが気になるということは、より効果的な対策が必要な状況と言えるでしょう。 本記事では、DIYでできる効果的な防音対策を、具体的な手順や選び方と共にご紹介します。

効果的な防音対策:3つのステップ

階下への音漏れを防ぐには、音の発生源であるオーディオ機器、音の伝達経路である床、そして音の到達点である階下の部屋、この3点にアプローチする必要があります。以下、3つのステップで解説します。

ステップ1:音源対策

まずは、音の発生源であるオーディオ機器への対策です。

- 音量の調整:最もシンプルで効果的な方法です。深夜や早朝は特に音量に気を配りましょう。近隣住民への配慮は必須です。

- 防振マットの使用:オーディオ機器の下に防振マットを敷くことで、振動による音漏れを軽減できます。様々な素材・厚みのマットがあるので、機器の重さや音質に合わせて選びましょう。厚みのあるゴム製や、特殊な素材を使用した高性能なマットも効果的です。

- スピーカーの設置場所の見直し:壁や床に直接スピーカーを置くと、振動が伝わりやすくなります。スピーカースタンドを使用したり、壁から離して設置することで、音漏れを抑制できます。また、スピーカーの向きも音の伝わり方に影響するため、実験的に調整してみるのも良いでしょう。

ステップ2:遮音・吸音対策(床)

カーペットだけでは不十分な場合、より効果的な遮音・吸音対策が必要です。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 防音マットの追加:カーペットの下に防音マットを敷くことで、遮音効果を高めることができます。厚みのあるマットほど効果が高いですが、厚すぎるものは生活に支障をきたす可能性があるため、バランスが重要です。素材としては、ゴムやウレタンなどが一般的です。 厚さ1cm以上の防音マットを選ぶことをおすすめします。

- 防音カーペットへの交換:遮音性能の高い防音カーペットに交換することも有効です。通常のカーペットよりも重く、厚みがあり、特殊な素材を使用しているものが多く、効果は期待できます。防音カーペットを選ぶ際は、遮音等級(LL値)を確認しましょう。 LL値が高いほど遮音性能が高いです。

- 制振材の活用:床に制振材を貼ることで、床の振動を抑制し、音漏れを防ぐことができます。制振材は粘着シートタイプのものも多く、DIYでも比較的簡単に施工できます。ただし、床材の種類によっては接着できない場合もあるので、事前に確認が必要です。

ステップ3:音の吸収対策(部屋)

音は壁や天井にも反射するため、部屋全体の吸音対策も重要です。

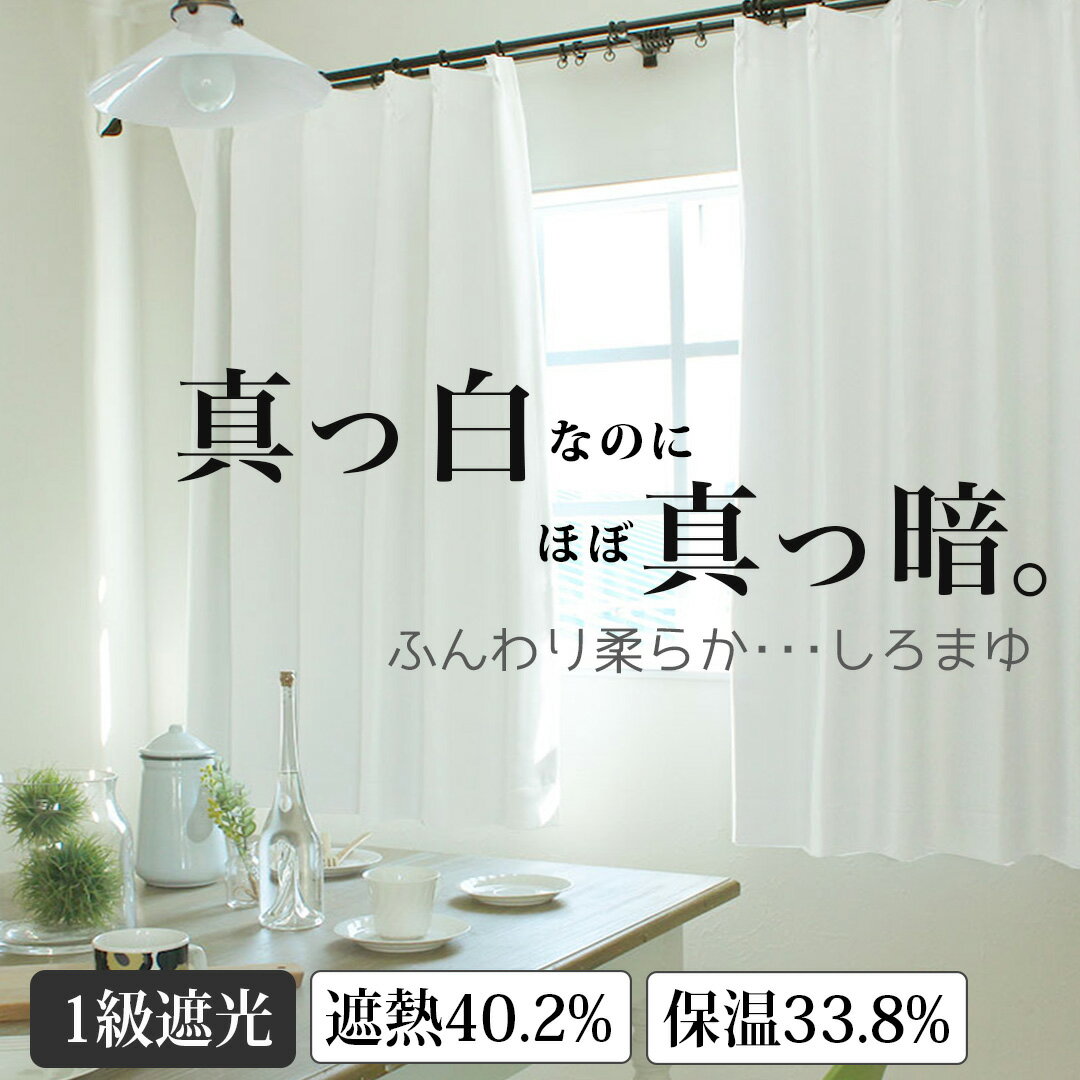

- カーテンやラグの活用:厚手のカーテンやラグは、音の反射を抑制する効果があります。特に、窓や壁に直接音が当たる場所には、効果的に配置しましょう。素材としては、厚手の布地や毛足の長いものがおすすめです。

- 吸音パネルの設置:吸音パネルは、音の反射を抑える効果が非常に高く、専門的な防音対策として有効です。様々なデザインや素材があり、インテリアにも馴染むものを選ぶことができます。吸音パネルを設置する際は、壁全体ではなく、音の反射が気になる箇所に重点的に設置しましょう。

- 家具の配置:ソファや本棚などの家具は、音の反射を分散させる効果があります。家具の配置を工夫することで、音響環境を改善することができます。特に、壁際に家具を配置することで、直接音が壁に当たるのを防ぐ効果があります。

専門家への相談も検討しましょう

DIYでできる対策にも限界があります。効果が不十分な場合は、専門業者に相談することも検討しましょう。専門業者は、状況に応じた適切な対策を提案し、施工まで行ってくれます。費用はかかりますが、確実な効果を得られるというメリットがあります。

インテリアとの調和

防音対策は、機能性だけでなく、インテリアとの調和も大切です。防音マットやカーペット、吸音パネルなど、デザイン性の高い製品も数多く販売されています。お部屋の雰囲気に合った素材や色を選び、快適な空間を演出しましょう。例えば、ブラウン系の家具が多い部屋であれば、ブラウン系の防音カーペットを選ぶことで、統一感のあるインテリアを実現できます。

まとめ

階下への音漏れ対策は、近隣住民との良好な関係を保つためにも非常に重要です。今回ご紹介した方法を参考に、効果的な対策を行い、快適な生活を送ってください。 それでも効果が不十分な場合は、専門家への相談を検討しましょう。