Contents

工事開始後の間取り変更と構造計算の関係性

家を建てる際に、間取りの変更はよくあることです。特に狭小地の場合、隣地境界との関係や日照、採光などを考慮しながら最適な間取りを検討していく中で、当初の計画から変更が生じることは珍しくありません。しかし、工事開始後に間取りを大きく変更する場合、構造計算への影響は無視できません。

工事開始後、間取りを変更するということは、建物の構造自体に影響を与える可能性があります。そのため、変更後の間取りに対して改めて構造計算を行う必要があります。これは、建物の安全性を確保するために非常に重要な手続きです。設計事務所が「工事が始まってからでも広くできます」と言っている場合でも、その発言の裏付けとなる具体的な計画や、構造計算への影響をどのように対処するのかを明確に説明してもらう必要があります。

狭小住宅における設計の難しさ

狭小住宅の設計は、限られた敷地面積の中で、居住性を確保しつつ、採光や通風、プライバシーにも配慮する必要があるため、非常に高度な技術と経験が求められます。隣地境界との距離が狭いため、建築基準法や防火規制などの法規制を遵守しながら、最適な間取りを計画することが重要です。

隣地境界と建築基準法

隣地境界からの距離は、建築基準法で定められています。特に、窓やバルコニーなどの開口部については、一定の距離を確保する必要があります。設計事務所が「隣人の許可をとってから」と言っているのは、隣地境界に近接した部分の間取り変更を行う場合、隣地所有者の同意が必要となる可能性があるためです。この点について、設計事務所から具体的な説明がない場合は、改めて確認することが重要です。

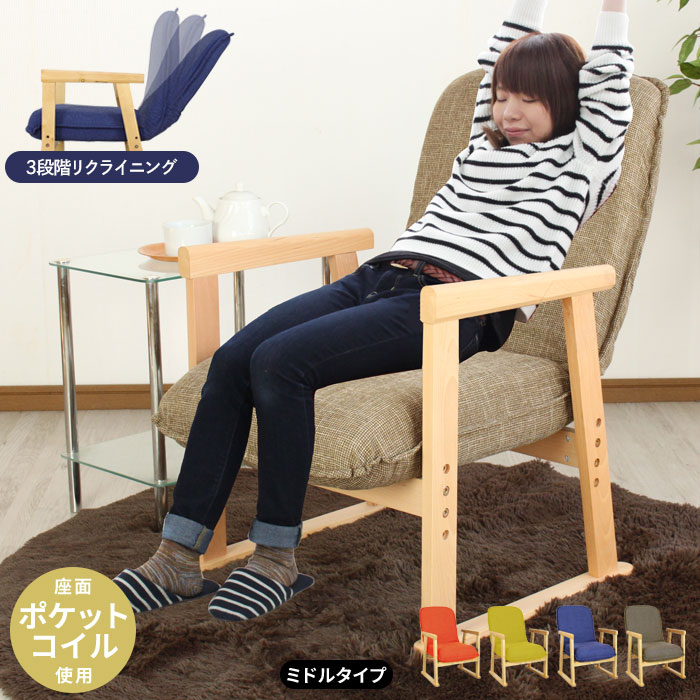

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

構造計算の重要性

構造計算は、建物の安全性を確保するために不可欠な手続きです。特に、3階建ての建物では、地震や強風などに対する耐震性・耐風性を十分に確保する必要があります。当初、鉄骨を使用する予定だったものが、木造に変更されたとのことですが、その変更によって構造計算の見直しが行われたのか、建物の強度が確保できるのかを確認する必要があります。

間取り変更による構造計算への影響

間取りを変更することで、建物の荷重バランスが変化する可能性があります。例えば、部屋を広くするということは、その部分にかかる荷重が増加することを意味します。そのため、変更後の間取りに対して、改めて構造計算を行い、建物の安全性を確認する必要があります。

具体的なアドバイス

1. 設計事務所との丁寧なコミュニケーション: まずは、設計事務所に対して、間取り変更による構造計算への影響について、具体的な説明を求めましょう。変更内容、その影響、対応策などを明確に文書で提示してもらうことが重要です。不明な点があれば、何度でも質問し、納得いくまで説明を受けるべきです。

2. 複数の設計事務所への相談: 現在の設計事務所の説明に不安がある場合は、他の設計事務所にも相談することをお勧めします。セカンドオピニオンを得ることで、より客観的な判断ができます。異なる視点からアドバイスを受けることで、より良い設計プランを選択できる可能性があります。

3. 専門家への相談: 構造計算は専門的な知識が必要なため、必要であれば、構造設計の専門家にも相談してみましょう。専門家の意見を聞くことで、建物の安全性についてより確かな判断ができます。

4. 契約内容の確認: 設計契約書の内容をよく確認しましょう。間取り変更に関する規定や、構造計算の見直しに関する費用負担などが明確に記載されているかを確認し、必要に応じて修正を求めることも検討しましょう。

5. 図面と仕様書の確認: 設計図面や仕様書をよく確認し、変更内容が正しく反映されているかを確認しましょう。変更点について、設計事務所と綿密に確認し、誤解がないようにしましょう。

事例:間取り変更でトラブルになったケース

知人のAさんは、狭小住宅を建築する際に、設計事務所との間取りの打ち合わせでトラブルに遭いました。当初の設計図では、リビングが狭く、収納スペースも不足していました。Aさんは設計事務所に改善を依頼したところ、隣地境界を考慮した上で間取り変更を提案されました。しかし、工事途中で、大幅な構造変更が必要となり、追加費用が発生し、予定していた予算を大幅に超過しました。最終的には、設計事務所との間で紛争になり、裁判沙汰になったケースもあります。

まとめ

工事開始後であっても、間取りの変更は可能ですが、構造計算の見直しは必須です。狭小住宅の設計では、隣地境界や建築基準法などの制約を考慮しながら、安全で快適な住空間を設計することが重要です。設計事務所とのコミュニケーションを密にし、専門家の意見も参考にしながら、慎重に進めることが大切です。