野良猫への餌やりと、その影響

アパート住まいで野良猫に餌を与え始めたことで、毎晩猫が来るようになったとのこと、お気持ちよく分かります。可愛らしい猫に餌をあげたくなる気持ちは自然なものです。しかし、アパートでの飼育は難しいですし、継続的な餌やりが猫や近隣住民にとって本当に良いことなのか、悩ましいですよね。

餌やりを継続した場合のリスク

* 猫の依存:毎日餌をもらえると学習した猫は、餌の時間に現れ、もらえないと鳴き声をあげたり、周辺で騒いだりする可能性があります。これは近隣住民への迷惑につながります。

* 他の野良猫の集結:餌付けによって、その場所に他の野良猫が集まる可能性があります。猫の数が増えれば、騒音や糞尿問題など、近隣トラブルに発展するリスクが高まります。

* 猫の健康問題:偏った食事や、十分な栄養がとれていない場合、猫の健康を害する可能性があります。また、適切な医療を受けられない野良猫は、病気や怪我のリスクも高まります。

* 近隣住民とのトラブル:猫による騒音や糞尿被害で、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。

餌やりを中止した場合のリスク

餌やりを突然中止すると、猫はストレスを感じ、周辺で騒いだり、他の家を探して餌を求めたりする可能性があります。しかし、これは一時的なもので、すぐに別の場所へ移動する可能性も高いです。

具体的な対応策:猫と近隣住民への配慮

では、どうすれば良いのでしょうか?いくつかの対応策を考えてみましょう。

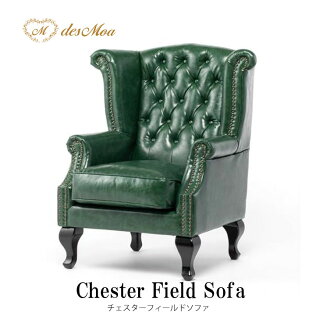

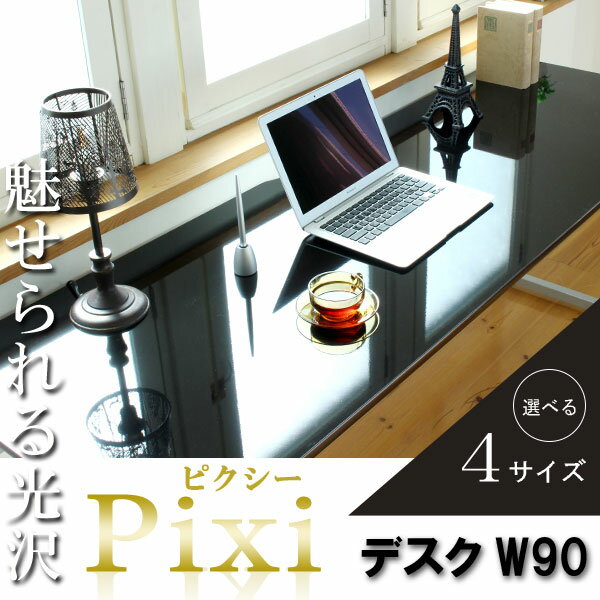

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 少しずつ餌やりを減らす

猫にストレスを与えないように、徐々に餌の量を減らし、与える回数を減らしていく方法です。例えば、毎日与えていたのを、隔日にし、その後、週に数回に減らすなど、段階的に減らしていくことが重要です。この間、猫の様子を注意深く観察し、必要に応じて獣医に相談することも検討しましょう。

2. 他の方法で猫をサポートする

餌やり以外の方法で猫をサポートすることもできます。例えば、地域猫活動をしている団体に相談し、TNR活動(捕獲・不妊手術・元の場所に戻す)への協力を検討するのも良いでしょう。TNR活動は、野良猫の数をコントロールし、糞尿問題や騒音問題を防ぐ効果があります。

3. 近隣住民への配慮

餌やりを継続する場合、近隣住民への配慮は不可欠です。猫の糞尿処理を徹底し、騒音問題が発生しないように注意しましょう。また、近隣住民に状況を説明し、理解を得る努力も必要です。

4. 獣医への相談

猫の状態が心配な場合は、獣医に相談しましょう。獣医は猫の健康状態を診察し、適切なアドバイスをしてくれます。また、地域猫活動団体への紹介もしてくれる可能性があります。

専門家の視点:動物行動学者の意見

動物行動学者の視点から見ると、野良猫への餌やりは、猫の生活圏を人間に依存させる可能性があります。これは、猫自身の生存能力を低下させるだけでなく、近隣住民とのトラブルを引き起こすリスクを高めます。そのため、餌やりは、一時的なものではなく、長期的な視点で考える必要があります。

インテリアとの関連性:猫と暮らすための空間づくり

仮に、猫を飼うことが可能になった場合、インテリアにも配慮が必要です。猫が快適に過ごせる空間づくりは、飼い主にとっても、猫にとっても重要です。

猫のためのスペース確保

猫が自由に動き回れるスペースを確保しましょう。キャットタワーやハンモックを設置することで、猫がリラックスできる場所を作ることができます。また、爪とぎ用のアイテムも用意しましょう。

猫が安全に過ごせる空間

猫が安全に過ごせるように、危険な場所には近づけないように工夫しましょう。例えば、窓から落ちないように、窓に柵を設置するなど。また、猫が誤って食べてしまう危険なものを置かないように注意しましょう。

猫に優しい素材

猫が安全に過ごせるように、猫が噛んだり引っ掻いたりしても大丈夫な素材の家具を選ぶことが大切です。また、猫がアレルギーを起こしやすい素材の家具は避けるようにしましょう。

まとめ

野良猫への餌やりは、一見優しい行為に見えますが、長期的な視点で考えると、猫自身や近隣住民への影響を考慮する必要があります。状況に応じて、餌やりを減らす、TNR活動への協力、近隣住民への配慮、獣医への相談などを検討し、適切な対応をしましょう。 猫との共存は、責任と配慮が大切です。