Contents

冷え性と忘年会・新年会:問題点の整理

忘年会や新年会は、楽しい交流の場である一方、重度冷え性の方にとっては苦痛を伴うイベントになりがちです。特に、アルコールによる体温低下と冷たい飲み物摂取は、低体温症を悪化させる大きな要因となります。 アルコールは血管拡張作用により一時的に体が温まったように感じますが、その後は逆に熱を奪いやすく、冷えを招きます。ビールやリキュールのような冷たい飲み物は、内臓を冷やし、体温低下を加速させます。

解決策:温かい飲み物と賢いアルコール選び

- 赤ワイン(ホットワイン):日本酒が飲めるのであれば、赤ワインも選択肢に入ります。赤ワインはポリフェノールが豊富で抗酸化作用があり、身体を温める効果も期待できます。ホットワインにすればさらに効果的です。ただし、アルコール度数が高いので飲みすぎには注意しましょう。

- ハーブティーやホットジンジャー:アルコールが苦手な方、またはアルコールを控えたい方は、温かいハーブティーやホットジンジャーがおすすめです。ショウガの辛み成分は血行促進効果があり、体を温めてくれます。シナモンやクローブなどのスパイスを加えるのも良いでしょう。

- ノンアルコールスパークリングワイン:アルコールを避けたいけれど、華やかな雰囲気を楽しみたい場合は、ノンアルコールスパークリングワインがおすすめです。見た目も華やかで、気分も上がります。

- 少量ずつ、ゆっくり飲む:どんな飲み物でも、一気に飲むのではなく、少量ずつゆっくりと飲むことが大切です。急激な体温低下を防ぎます。

- こまめな水分補給:アルコールは利尿作用があるので、脱水症状を防ぐためにも、こまめな水分補給を心がけましょう。温かいお茶や白湯がおすすめです。

宴席での工夫:冷え対策とマナー

- 暖かい服装:重ね着をして、体温を逃さないようにしましょう。ひざ掛けやストールなども有効です。会場の温度が低い場合は、遠慮なく上着を着ましょう。

- 温かい食べ物を摂る:鍋料理やスープなど、温かい食べ物を積極的に摂ることで、内臓を温めることができます。また、糖分や脂質の摂取も、一時的に体温を上げる効果があります。

- 適度な休憩:長時間座りっぱなしだと冷えやすいので、適度に席を立って体を動かすようにしましょう。トイレに行くなど、こまめな休憩を取りましょう。

- 周りの人に伝える:冷えやすい体質であることを周りの人に伝え、理解を求めるのも大切です。必要に応じて、温かい飲み物や食べ物を提供してもらえるようお願いしましょう。

- 早めに帰宅:体調が悪くなってきたと感じたら、無理せず早めに帰宅しましょう。健康を優先することが大切です。

インテリアで温活:自宅での冷え対策

忘年会・新年会が終わった後も、自宅でしっかりと温活を行うことが大切です。

暖色系のインテリアで温もりを演出

赤やオレンジ、黄色などの暖色系のインテリアは、心理的に温かさを感じさせ、リラックス効果も期待できます。

- 赤色のクッションやブランケット:ソファに赤色のクッションやブランケットを置くことで、視覚的に温かみのある空間を作ることができます。赤色は血行促進効果も期待できる色です。

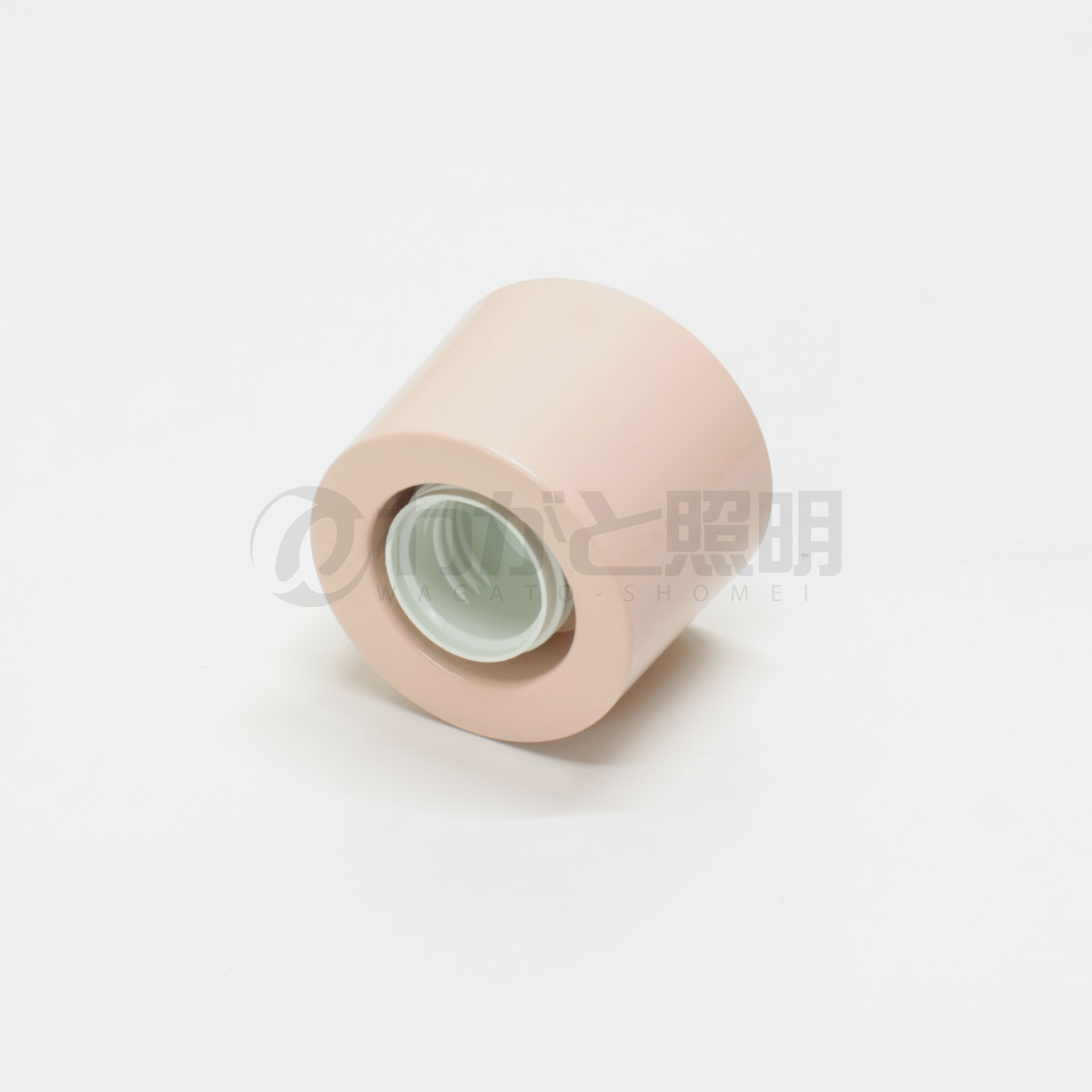

- オレンジ色の照明:オレンジ色の間接照明は、リラックス効果が高く、落ち着いた雰囲気を演出します。暖色系の照明は、心理的な温かさを感じさせる効果があります。

- 黄色のカーテン:黄色は明るく元気な色で、部屋全体を明るくしてくれます。朝日に近い暖色系の黄色は、心身を温めてくれます。

素材選びで温かさアップ

- 天然素材:木や羊毛、綿などの天然素材は、肌触りが良く、保温性も高いです。これらの素材を使った家具やインテリアを選ぶことで、より温かい空間を作ることができます。例えば、木製の家具や羊毛のカーペットなど。

- ファー素材:ファー素材のクッションやブランケットは、見た目にも暖かく、触り心地も抜群です。保温性も高く、冷えやすい体を優しく包み込んでくれます。

室温管理と加湿

- 適切な室温:室温を適切に保つことは、冷え対策の基本です。20℃~22℃程度に設定し、暖房器具を効果的に活用しましょう。

- 加湿:乾燥した空気は、冷えを感じやすくします。加湿器を使って、室内の湿度を適切に保つことも大切です。目安は40~60%です。

専門家のアドバイス:医師の視点

低体温症は、様々な健康問題につながる可能性があります。重度の冷え性の方は、医師に相談し、適切な治療やアドバイスを受けることが重要です。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

まとめ

重度冷え性の方は、忘年会・新年会を乗り切るために、温かい飲み物や食べ物を積極的に摂り、適切な服装や休憩を心がけましょう。また、自宅では暖色系のインテリアや天然素材を取り入れるなど、温活を意識した空間作りも効果的です。そして、何よりも自分の体の声を聞き、無理をしないことが大切です。