Contents

郵便物の配達方法の違い:サイズと内容によって変わる

郵便物は、そのサイズや内容によって配達方法が異なります。大きく分けて、ポスト投函可能なものと、手渡しが必要なものがあります。 ポスト投函できるのは、主に小型で厚さ1cm以内の郵便物です。一方、それ以上の大きさや重さ、または内容によっては、配達員が直接手渡しし、サインを受け取る必要があります。これは、重要な書類や高価な品物などが紛失・盗難されるリスクを軽減するためです。

ポスト投函可能な郵便物

* 大きさ・重さ:規定サイズ(長さ34cm以内、幅25cm以内、厚さ1cm以内、重さ1kg以内)以内。

* 内容:通常のはがき、封書、DMなど。

* 配達方法:ポストに投函。サイン不要。

* 追跡:追跡サービスを利用できるものとできないものがあります。

手渡しが必要な郵便物

* 大きさ・重さ:規定サイズを超えるもの、または重さ制限を超えるもの。

* 内容:重要な書類(契約書など)、高価な商品、現金書留など。

* 配達方法:配達員が直接手渡しし、受取人のサインを受け取る。

* 追跡:追跡サービスを利用できるものがほとんどです。

- 例:宅配便、書留郵便、特定記録郵便など。

郵便局の配達システム:郵便局独自のネットワーク

郵便局から出した郵便物は、佐川急便やヤマト運輸などの運送会社ではなく、日本郵便独自のネットワークを使って配達されます。全国に広がる郵便局と、その配達員によって、効率的な配達システムが構築されています。

郵便局専用の配達方法

日本郵便は、全国各地に郵便局と集配センターを配置し、独自の配達網を構築しています。これは、大量の郵便物を効率的に、そして確実に届けるための重要なインフラです。 このシステムは、長年の経験とノウハウに基づいており、高い信頼性を誇っています。

配達員の役割と責任

郵便局の配達員は、郵便物の配達だけでなく、配達状況の確認や、不在時の対応なども行っています。不在の場合は、不在票を投函し、再配達の手配を行います。また、郵便物に異常がないかなども確認し、万が一のトラブルにも迅速に対応します。

配達システムの効率化への取り組み

近年では、IT技術の活用により、配達システムの効率化が進められています。例えば、GPSを活用した配達ルートの最適化や、モバイル端末を使った配達状況のリアルタイム管理などが行われています。これにより、より迅速で正確な配達が可能になっています。

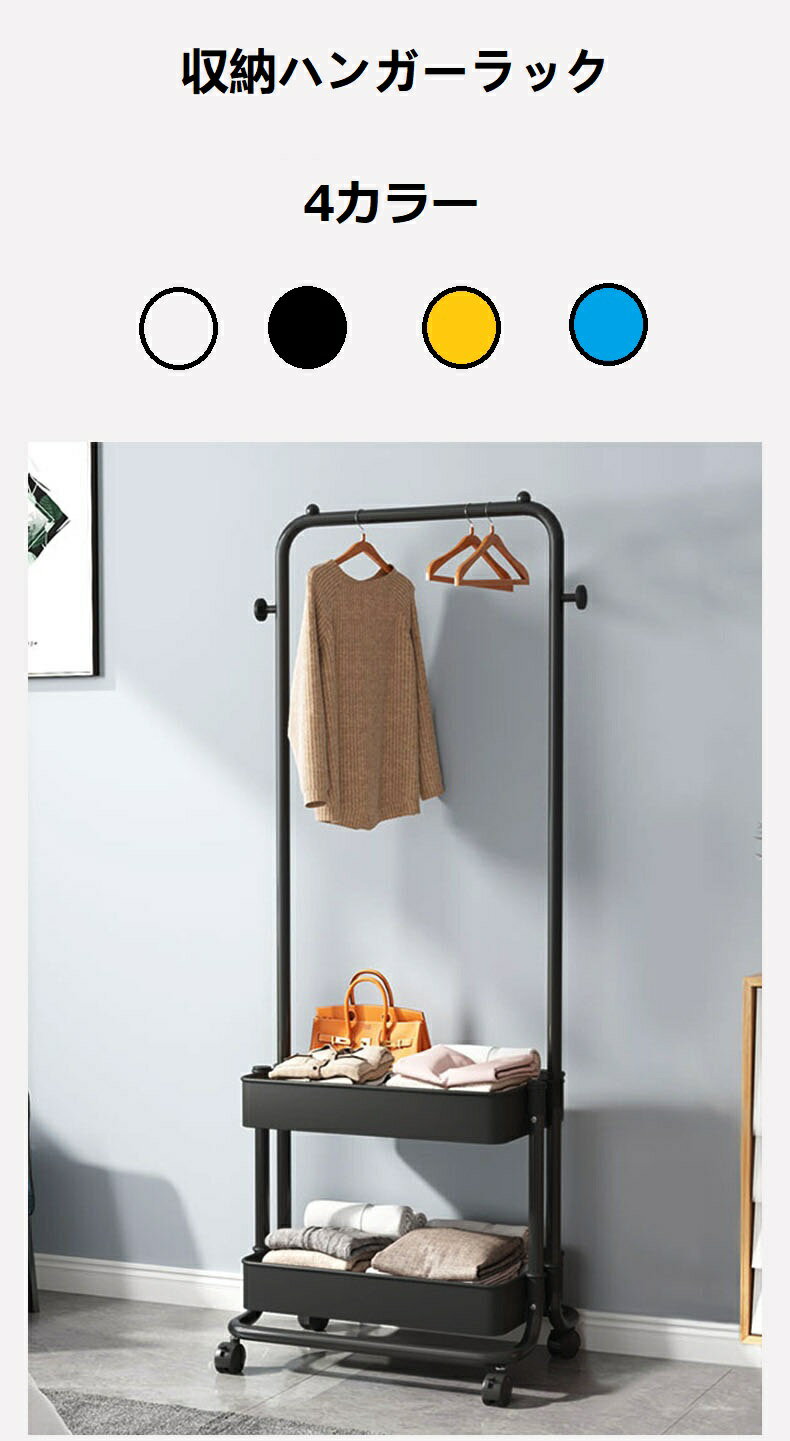

インテリアへの応用:郵便物と収納

郵便物の受け取りと収納は、インテリアにも影響を与えます。玄関やリビングに郵便物が散乱していると、生活感が出てしまい、せっかくのインテリアが台無しになる可能性があります。そこで、郵便物の整理整頓をスムーズに行うための収納術をいくつかご紹介します。

郵便物収納のアイデア

* おしゃれな郵便ポスト:玄関先にデザイン性の高い郵便ポストを設置することで、インテリアの一部として楽しむことができます。

* 壁掛け収納:壁に棚やフックを取り付け、郵便物を整理して収納できます。

* バスケットやトレー:玄関やリビングにバスケットやトレーを置いて、郵便物を一時的に収納するのも良い方法です。

* ファイルボックス:郵便物を種類別に分けて収納するのに便利です。

インテリアに合わせた収納を選ぶ

郵便物収納を選ぶ際には、インテリアのスタイルに合ったデザインを選ぶことが重要です。例えば、北欧風のインテリアであれば、木の素材を使ったバスケットや棚がおすすめです。シンプルモダンなインテリアであれば、金属製のファイルボックスなどが合います。

収納場所の確保

郵便物をスムーズに収納するためには、適切な収納場所を確保することが大切です。玄関やリビングに十分なスペースがない場合は、他の場所に収納場所を確保する必要があります。

まとめ

郵便物の配達方法は、サイズや内容によって異なります。ポスト投函可能なものと、手渡しが必要なものがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。郵便局の配達システムは、日本郵便独自のネットワークによって支えられており、高い信頼性を誇っています。インテリアにおいても、郵便物の整理整頓は重要な要素です。適切な収納方法を選ぶことで、生活感を抑え、より快適な空間を演出できます。