Contents

洗濯洗剤の香りの問題:部屋干しと強い香り

部屋干しは、梅雨時期や花粉シーズンなど、外に干せない状況下では必須ですが、洗剤の香りが部屋にこもりやすく、気になる方も多いと思います。特に、今回のようにパッケージリニューアルで香りが変更され、予想外の強い香りになった場合、生活空間への影響は大きいですよね。 ボールドのフローラル系の香りは人気がありますが、香りが強めな製品もありますので、今回のケースはよくある悩みと言えるでしょう。

解決策1:洗剤の種類を見直す

まず、根本的な解決策として、洗剤の種類を見直してみましょう。 香りが弱めの洗剤を選ぶことが重要です。

- 無香料洗剤:香りは一切ありません。部屋干しでも香りによるストレスはありません。

- 低刺激洗剤:赤ちゃんや敏感肌向けに開発された洗剤は、香りが控えめなものが多く、部屋干しにも適しています。

- 天然成分配合洗剤:植物由来の成分を使用している洗剤は、人工的な香りが少なく、自然な香りが苦手な方にもおすすめです。

以前お使いだったボールドの香りが気に入っていたとのことですので、同じシリーズで香りが異なるタイプを探してみるのも良いでしょう。 メーカーのウェブサイトや、お店で確認してみてください。 もしかしたら、以前の香りの製品が別の名称で販売されているかもしれません。

解決策2:すすぎ回数を増やす、または柔軟剤の使用

すすぎ回数を増やすことは効果的ですが、水道代や時間の節約のため、柔軟剤を活用するのも良い方法です。

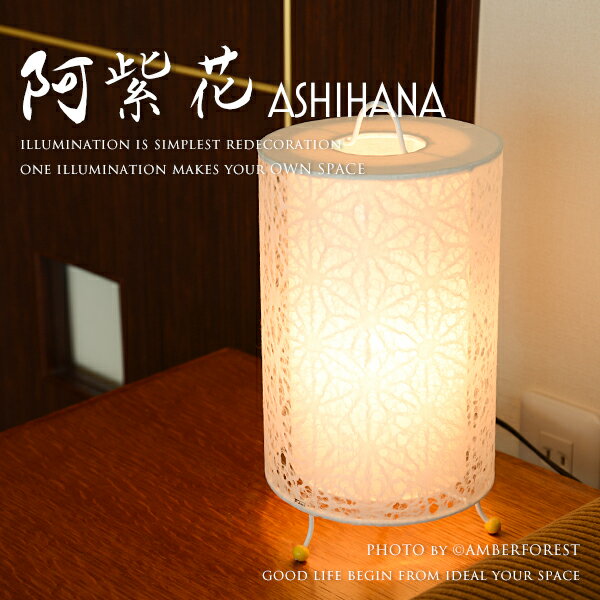

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

柔軟剤は、洗濯物の柔軟効果だけでなく、香りのマスキング効果も期待できます。 洗剤の香りを抑え、より爽やかな香りを楽しむことができます。 ただし、柔軟剤自体にも香りがあるので、無香料タイプを選ぶか、洗剤と柔軟剤の香りの組み合わせに注意しましょう。 例えば、洗剤が無香料であれば、お好みの香りの柔軟剤を使用することで、部屋干しのニオイ対策と、良い香りを同時に実現できます。

解決策3:乾燥方法を見直す

部屋干しは、どうしてもニオイがこもりやすいです。乾燥方法を見直すことで、ニオイ対策に繋がります。

- 扇風機やサーキュレーターを使用する:風を送り込むことで、洗濯物の乾燥を促進し、ニオイの発生を抑えます。特に、浴室乾燥機がない場合に有効です。

- 除湿機を使用する:湿気を除去することで、カビや細菌の繁殖を防ぎ、ニオイの発生を抑制します。梅雨時期など、特に効果を発揮します。

- 乾燥剤を使用する:部屋に乾燥剤を置くことで、湿気を吸収し、ニオイ対策に役立ちます。特に、クローゼットなどに収納する際、効果的です。

- 室内換気をこまめに行う:こまめな換気は、湿気やニオイを排出する上で最も基本的な方法です。窓を開け放つことが難しい場合は、換気扇を回すだけでも効果があります。

解決策4:インテリアの工夫で香り対策

洗剤の香りを軽減するだけでなく、インテリアの工夫で、部屋全体の香りをコントロールすることも可能です。

- 消臭効果のあるインテリアアイテム:アロマディフューザーやアロマキャンドル、消臭スプレーなどを活用し、洗剤の香りをマスキングしたり、より好ましい香りを演出しましょう。 ただし、香りの組み合わせに注意が必要です。 洗剤の香りとの調和を考慮し、強すぎない香りを選びましょう。

- 空気清浄機:空気清浄機は、空気中のニオイやホコリを除去し、清潔な空間を保つのに役立ちます。 特に、花粉やハウスダストが気になる方は、空気清浄機と併用することで、より快適な空間を保てます。

- グリーンインテリア:観葉植物は、空気の浄化効果があり、リラックス効果も期待できます。 また、視覚的な効果も高く、インテリアとしても優秀です。

専門家の視点:インテリアコーディネーターからのアドバイス

インテリアコーディネーターの視点から見ると、部屋干しのニオイ対策は、単に洗剤を選ぶだけでなく、空間全体の空気環境を整えることが重要です。 上記の方法に加え、以下のような点にも注意しましょう。

* 洗濯物の配置:洗濯物を干す場所、風の流れを考慮しましょう。 風通しの良い場所に干すことで、乾燥を促進し、ニオイの発生を抑えることができます。

* 素材:洗濯物の素材によっても、ニオイの残りやすさが異なります。 通気性の良い素材を選ぶことで、乾燥を促進し、ニオイ対策に繋がります。

* 色の影響:部屋の色も、心理的な影響を与えます。 明るい色調の部屋は、清潔感があり、気分も明るくなります。 逆に、暗い色調の部屋は、閉塞感を感じやすく、ニオイがより気になりやすくなります。

まとめ:快適な空間づくりのために

洗濯洗剤の香りは、生活空間の快適性に大きく影響します。 今回ご紹介した方法を参考に、自分に合った解決策を見つけて、快適な空間を実現しましょう。 様々な方法を試してみて、最適な組み合わせを見つけることが重要です。 そして、インテリア全体との調和も考慮し、心地よい空間づくりを目指しましょう。