部屋干しは、雨の日や花粉の季節、小さなお子さんやペットがいる家庭などにとって、洗濯物の乾燥方法として欠かせない存在です。しかし、部屋干し特有の生乾き臭は、洗濯物だけでなく、部屋全体の空気までも不快にさせてしまう厄介な問題です。特に、アトピー性皮膚炎のお子さんを持つご家庭では、肌への刺激の少ない洗剤を選びたいという事情もあり、より一層頭を悩ませる問題となります。この記事では、アトピーっ子のいるご家庭でも安心して実践できる、部屋干し臭の対策方法を詳しく解説します。

Contents

部屋干し臭の原因を徹底解明!

部屋干し臭の原因は、主に以下の3つが考えられます。

- 菌の繁殖:洗濯後、十分に乾燥していない衣類は、雑菌が繁殖しやすい環境となります。特に、湿度が高い梅雨時期や、換気の悪い室内では、菌の増殖が加速し、嫌な臭いを発生させます。

- 皮脂や汗の酸化:衣類に残った皮脂や汗は、空気中の酸素と反応して酸化し、独特の臭いを発します。この酸化臭は、洗濯だけでは完全に除去できない場合が多いです。

- 洗剤の残り:洗剤が残留することで、雑菌の繁殖を促進し、臭いの原因となることがあります。特に、すすぎが不十分な場合に起こりやすいです。

アトピーっ子のいるご家庭では、肌への刺激を考慮し、低刺激性の洗剤を使用することが重要です。しかし、低刺激性だからといって、必ずしも洗浄力が低いわけではありません。適切な洗剤選びと、洗濯方法の見直しで、臭い対策は十分可能です。

アトピーっ子に優しい部屋干し臭対策5選

それでは、アトピーっ子がいる家庭でも実践できる、効果的な部屋干し臭対策を5つご紹介します。

1. 適切な洗剤選びと洗濯方法

まず、洗剤選びを見直しましょう。アトピーっ子に優しい低刺激性の洗剤を選び、すすぎを十分に行うことが大切です。すすぎは2回以上行い、洗濯槽の洗浄も定期的に行うことで、洗剤の残留を防ぎます。また、洗濯機の種類に合わせた適切な洗剤量を使用することも重要です。パッケージに記載されている推奨量を守り、過剰な洗剤の使用は避けましょう。

2. 乾燥機の活用

可能であれば、乾燥機を使用することをおすすめします。乾燥機を使用することで、衣類を短時間で完全に乾燥させることができ、菌の繁殖を防ぎます。低温乾燥機能を利用すれば、衣類へのダメージも最小限に抑えることができます。経済的な面を考慮する必要がある場合、時間帯によっては電気料金が安くなる時間帯を選んで使用することを検討してみましょう。

3. 室内環境の改善

部屋干しをする際は、換気を十分に行うことが重要です。窓を開けて空気の入れ替えを行い、湿気を排出しましょう。除湿機を使用するのも効果的です。また、扇風機などを活用し、風を当てることで乾燥を促進します。さらに、部屋の温度を高く保つことも乾燥を早めるポイントです。ただし、暖房器具の使用は、アトピー症状を悪化させる可能性もあるため、温度管理には注意が必要です。

4. 洗濯物の干し方

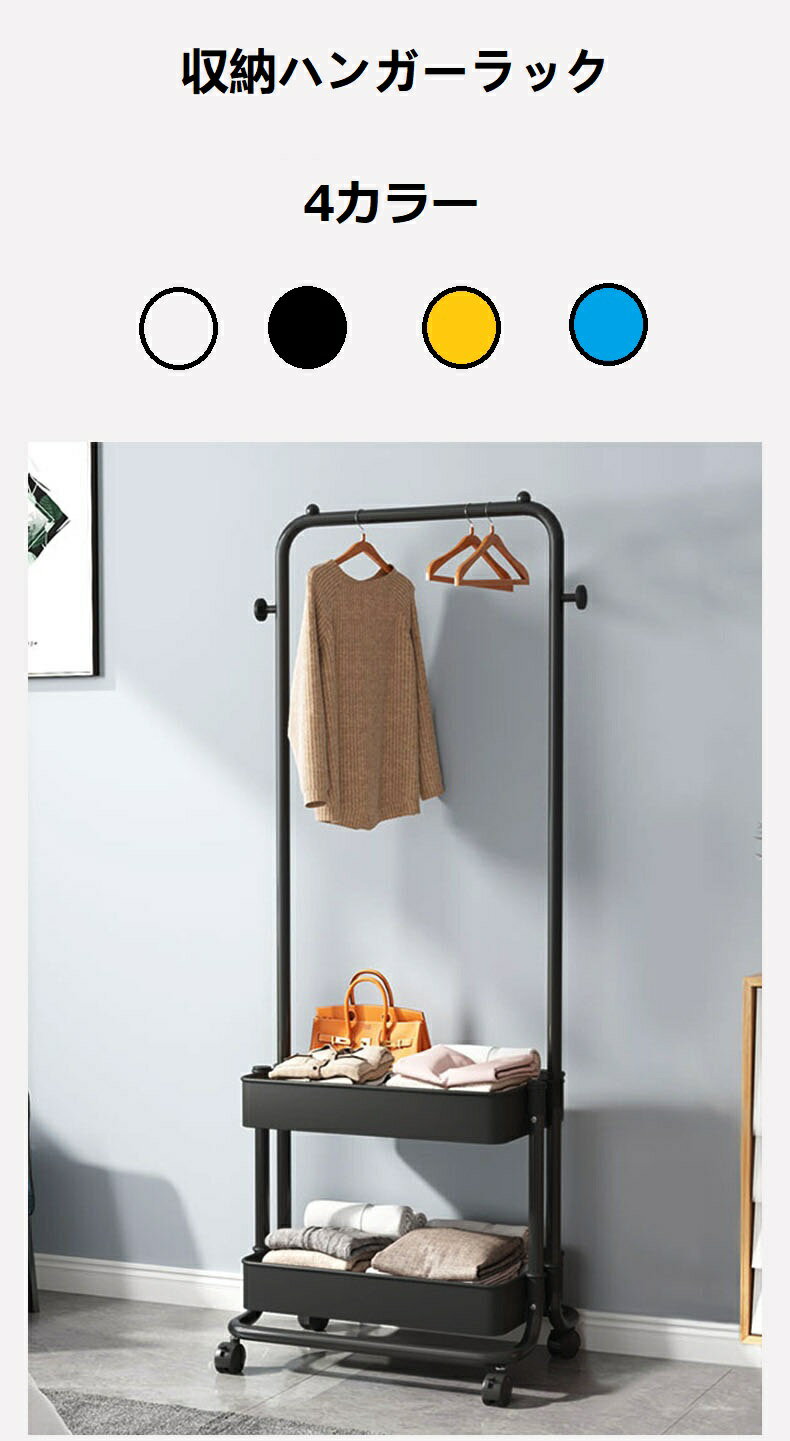

洗濯物を干す際も、臭いを防ぐ工夫が必要です。洗濯物を広げて干すことで、風通しが良くなり、乾燥が促進されます。また、直射日光を避け、風通しの良い場所に干すことも重要です。さらに、ハンガーを使用することで、洗濯物が重なり合うのを防ぎ、乾燥を促進します。重ねて干す場合は、間に隙間を作ることを意識しましょう。

5. 仕上げのケア

洗濯後、完全に乾いていない衣類に、消臭スプレーを使用するのも有効です。ただし、アトピーっ子がいる場合は、成分表示をよく確認し、低刺激性のものを選びましょう。また、重曹やクエン酸などの天然成分を使った消臭剤もおすすめです。重曹は、衣類に付着した臭いを吸着し、クエン酸は、酸性臭を中和する効果があります。これらの天然成分を使用する際は、必ず衣類の素材を確認し、変色や傷みの可能性がないか注意しましょう。使用前に目立たない部分で試してから使用することをお勧めします。

専門家からのアドバイス

アレルギー専門医である山田先生に、アトピーっ子と部屋干し臭対策についてアドバイスをいただきました。

「アトピー性皮膚炎のお子さんを持つご家庭では、洗剤選びはもちろん、部屋干しの環境にも注意が必要です。低刺激性の洗剤を使用し、十分な換気と乾燥を心がけることが大切です。それでも臭いが気になる場合は、一度皮膚科医に相談することをお勧めします。」

まとめ

部屋干し臭は、適切な対策を行うことで、必ず改善できます。アトピーっ子がいるご家庭では、肌への刺激が少ない洗剤を選び、換気や乾燥を徹底することで、臭いを防ぎ、お子さんの健康を守りましょう。それでも臭いが取れない場合は、原因を特定するために、専門家への相談も検討してみてください。快適な室内環境を保ち、家族みんなが安心して暮らせるように、適切な対策を講じていきましょう。