Contents

部屋干し物干し竿の塗装:最適な方法と塗料選び

部屋干し用の物干し竿の塗装は、DIYで手軽にできる反面、適切な方法を選ばないと仕上がりが悪くなったり、耐久性が低下したりする可能性があります。そこで、今回は最適な塗装方法と塗料選びについて、具体的な手順と注意点を含めて解説します。

1. 下地処理:ヤスリがけと清掃

まず、塗装前の下地処理が重要です。汚れた物干し竿を綺麗に白く塗装するには、以下の手順で下地処理を行いましょう。

- 汚れ落とし: 竿の表面に付着した汚れやホコリを、濡れ雑巾や中性洗剤で丁寧に拭き取ります。油汚れがある場合は、脱脂用の溶剤を使用しましょう。完全に乾燥させてから次の工程に進みます。

- ヤスリがけ: サビや剥がれがある場合は、サビ落とし用のヤスリやサンドペーパー(#240~#400番程度)で丁寧に研磨します。表面を均一にすることで、塗料の密着性を高めます。研磨後は、再度綺麗に拭いてホコリを取り除きましょう。

- マスキング(必要に応じて): 竿の端の部分や、塗装したくない部分がある場合は、マスキングテープで保護します。綺麗に仕上げるためには、この工程が重要です。

2. 塗料選び:水性塗料がおすすめ

部屋干し用の物干し竿には、水性塗料がおすすめです。水性塗料は、油性塗料に比べて臭いが少なく、環境にも優しく、手軽に扱えます。

- 水性アクリル塗料: 耐久性があり、比較的安価で入手しやすいのがメリットです。様々な色展開があり、白も容易に手に入ります。屋外用ではないので、直射日光の当たる場所での使用は避けるべきです。

- 水性ウレタン塗料: アクリル塗料よりも耐久性が高く、傷つきにくいのが特徴です。多少価格は高くなりますが、長持ちさせたい場合はおすすめです。こちらも屋外用ではないので、直射日光を避けてください。

3. 塗装方法:刷毛、ローラー、スプレーの比較

塗料の種類が決まったら、次は塗装方法です。それぞれにメリット・デメリットがあるので、竿の太さや形状に合わせて最適な方法を選びましょう。

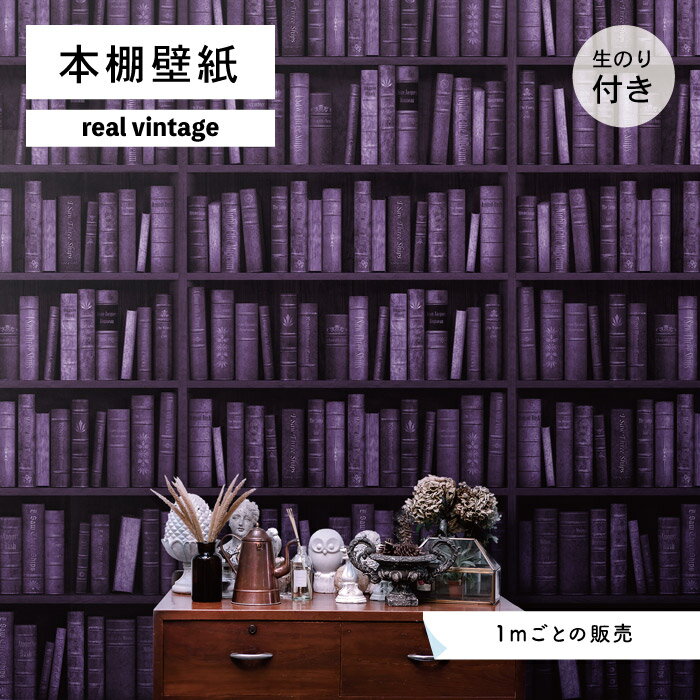

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 刷毛: 細かい部分まで塗りやすく、ムラになりにくいのがメリットです。ただし、塗るのに時間がかかります。

- ローラー: 広い面積を効率よく塗ることができます。ただし、竿の太さによっては使いにくい場合があります。

- スプレー: 均一に塗ることができ、仕上がりも綺麗です。ただし、周囲に塗料が付着する可能性があるので、屋外や換気の良い場所で作業し、保護メガネやマスクを着用しましょう。また、スプレー缶の廃棄方法にも注意が必要です。

4. 塗装手順と注意点

- 薄め液の使用: 塗料が粘度が高い場合は、水性塗料用の薄め液で適度に薄めてから使用します。パッケージの指示に従いましょう。

- 重ね塗り: 一度に厚く塗るのではなく、薄く数回重ね塗りすることで、より綺麗に仕上がります。乾燥時間を十分にとりましょう。通常、水性塗料は1~2時間程度の乾燥時間が必要です。

- 乾燥: 完全に乾燥するまで触らないように注意しましょう。乾燥時間は気温や湿度によって異なります。

- 後処理: 使用した刷毛やローラー、スプレー缶などは、適切に洗浄・処分しましょう。

簡単に白くする他の方法

塗装以外にも、簡単に物干し竿を白くする方法があります。ただし、耐久性や見た目の美しさは塗装には劣ります。

- 白いビニールテープ: 質問者様も試されたようですが、端から剥がれてくるのが難点です。より強力な両面テープを使用したり、テープの端を折り込んで密着させる工夫が必要かもしれません。

- 白い布やカバー: 竿全体を覆う布やカバーを使用する方法もあります。洗濯バサミなどで固定すれば、比較的簡単にできます。ただし、見た目や使い勝手が多少悪くなる可能性があります。

専門家の視点:耐久性と安全性を考慮して

塗装を行う際は、使用する塗料の耐久性や安全性について確認することが大切です。特に、部屋干し用の物干し竿は、室内で使用するものですから、人体への影響が少ない塗料を選ぶことが重要です。専門のホームセンター店員に相談してみるのも良いでしょう。

まとめ:理想の白い物干し竿を手に入れよう

部屋干し物干し竿を白く塗装する方法は、下地処理、塗料選び、塗装方法の3つのポイントを押さえることが重要です。今回ご紹介した方法を参考に、DIYで理想の白い物干し竿を手に入れて、快適な室内干しを実現しましょう。