Contents

重要事項説明書記載の間違いと法的解釈

重要事項説明書に記載された面積と、実際の間取りに相違がある場合、その差がどの程度であるか、そしてその相違が故意か過失かによって対応が変わってきます。今回のケースでは、リビングの面積が重要事項説明書記載の10畳に対し、実測で8畳程度と、2畳程度の差が生じています。

まず、重要事項説明書に記載された面積は、必ずしも正確な数値とは限りません。一般的に、壁芯面積(壁の中心線で測った面積)や、専有面積(居住部分の面積)などが記載されますが、これはあくまでも概算値であり、多少の誤差は許容範囲内とみなされることが多いです。しかし、2畳の差は、居住空間として体感できるほどの違いであり、無視できる範囲とは言えません。

虚偽にあたるかどうかは、不動産会社が故意に面積を過大に記載したかどうかによって判断されます。今回のケースでは、妹さんが居住していた同物件の別の部屋と比較して、面積に差があるとのことですが、これは建物の構造や間取りの違いによるものであり、必ずしも不動産会社の故意による虚偽とは断定できません。ただし、重要事項説明書に記載された面積と実測値に大きな乖離がある場合は、不動産会社に説明を求める権利があります。

不動産会社への対応と交渉方法

契約金も支払っている状況では、家賃の値下げ交渉は難しいかもしれません。しかし、重要事項説明書に記載された面積と実測値の相違について、不動産会社に説明を求めることは可能です。

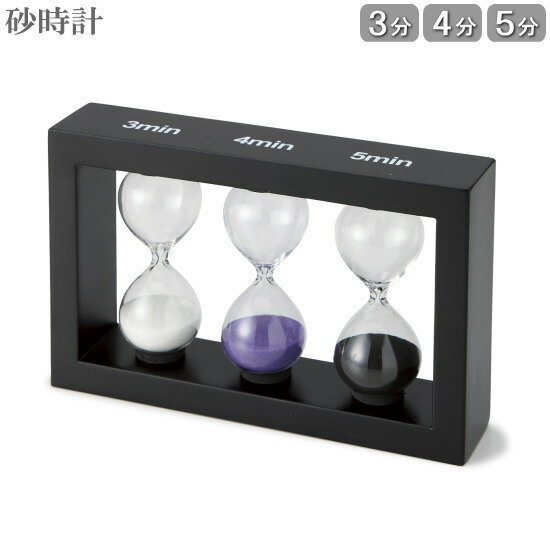

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的な対応としては、以下の手順を踏むことをお勧めします。

1. **不動産会社に連絡を取り、重要事項説明書と実測値の相違を伝える:** 冷静に、事実を淡々と説明することが大切です。感情的な言葉は避け、客観的なデータ(実測値など)を示すことで、より建設的な話し合いを進められます。

2. **測量結果を示す:** 自分で測量した結果だけでなく、できれば専門業者に依頼して測量した結果を提示すると、より説得力が増します。

3. **具体的な解決策を提案する:** 家賃値下げを希望する場合は、その根拠を明確に示す必要があります。例えば、「重要事項説明書に記載された面積と実測値の差を考慮し、家賃を〇〇円値下げして頂きたい」といった具体的な提案をすることが重要です。家賃値下げが難しい場合は、他の補償(例えば、敷金の一部返還など)を検討することも可能です。

4. **書面でやり取りを残す:** メールや手紙などで、やり取りの内容を記録しておきましょう。これは、後々のトラブル防止に役立ちます。

5. **必要に応じて弁護士に相談する:** 不動産会社との交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

専門家の視点:宅地建物取引士の意見

宅地建物取引士の立場から見ると、今回のケースは、重要事項説明書記載の面積と実測値に差があるものの、故意に虚偽の記載があったとは断定できません。しかし、消費者の立場からすれば、納得できない点があるのも事実です。

不動産会社としては、重要事項説明書に記載された面積が、実際の間取りと異なる点について、誠実に説明する必要があります。そして、顧客の納得を得るための適切な対応を行うべきです。

類似事例と解決策

過去には、重要事項説明書に記載された面積と実測値に大きな差があったために、裁判になった事例もあります。このようなケースでは、裁判所は、不動産会社の説明責任を厳しく問う傾向にあります。

今回のケースのように、面積の差がそれほど大きくない場合でも、不動産会社との丁寧な話し合いによって、解決策を見出すことが可能です。

部屋選びにおける注意点とアドバイス

今回の経験を踏まえ、今後の部屋選びにおいては、以下の点に注意しましょう。

- 重要事項説明書をよく読む:面積だけでなく、設備や修繕履歴なども確認しましょう。

- 自分で部屋のサイズを測る:重要事項説明書に記載された面積を鵜呑みにせず、自分で測量することで、誤差を確認できます。

- 複数の不動産会社に相談する:複数の物件を比較することで、より良い条件の物件を見つけることができます。

- 契約前に疑問点を解消する:契約前に、不動産会社に疑問点を解消しておくことで、後々のトラブルを回避できます。

部屋選びは人生における大きな決断です。時間をかけて、慎重に進めましょう。