Contents

湿度対策の重要性と、その影響

日本の気候は、特に梅雨時期や夏の終わりには湿度が高くなります。高い湿度は、カビの発生やダニの繁殖を招き、健康被害やインテリアの劣化につながるため、適切な湿度管理は快適な生活空間を保つ上で非常に重要です。 具体的には、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- カビの発生:湿度の高い環境はカビの繁殖に最適です。壁紙や家具、畳などにカビが生えると、見た目が悪くなるだけでなく、健康被害(アレルギー症状など)も懸念されます。特に、押し入れやクローゼットなどの通気性の悪い場所は注意が必要です。

- ダニの繁殖:ダニは湿気を好むため、湿度が高いと繁殖しやすくなります。ダニの死骸やフンはアレルギーの原因となり、喘息やアトピー性皮膚炎などを悪化させる可能性があります。

- 結露:窓や壁に結露が発生すると、カビやダニの繁殖を促進するだけでなく、建物の腐食にもつながります。また、結露はインテリアの劣化にも影響を与えます。

- 不快感:湿度が高いと、べたつきや不快感を感じ、集中力や睡眠の質の低下にも繋がることがあります。快適な生活を送るためには、適切な湿度管理が不可欠です。

効果的な湿度対策:インテリアに配慮した方法

バケツに水を入れる方法は、効果が限定的で、かえってカビの発生リスクを高める可能性があるためおすすめできません。 効果的な湿度対策には、以下の方法があります。

1. 除湿機を使う

最も効果的な方法は、除湿機を使用することです。除湿機には、コンプレッサー式とデシカント式があり、それぞれに特徴があります。

- コンプレッサー式:比較的安価で、広い範囲を効率的に除湿できます。ただし、消費電力が大きいため、電気代が気になる方は注意が必要です。梅雨時期などの高湿度の時期に効果を発揮します。

- デシカント式:消費電力が低く、低温でも除湿効果を発揮するため、冬場にも適しています。ただし、コンプレッサー式に比べて除湿能力がやや低く、価格も高めです。

除湿機を選ぶ際には、部屋の広さや湿度、予算などを考慮して適切な機種を選びましょう。 また、定期的なフィルター清掃も忘れずに行いましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 換気をする

こまめな換気は、湿度対策の基本です。窓を開けて自然換気を行うことで、室内の湿気を外に排出することができます。特に、朝晩の気温差が大きい時間帯や、湿度が高い日中は積極的に換気を行いましょう。 換気扇を使用するのも効果的です。

3. 吸湿材を使う

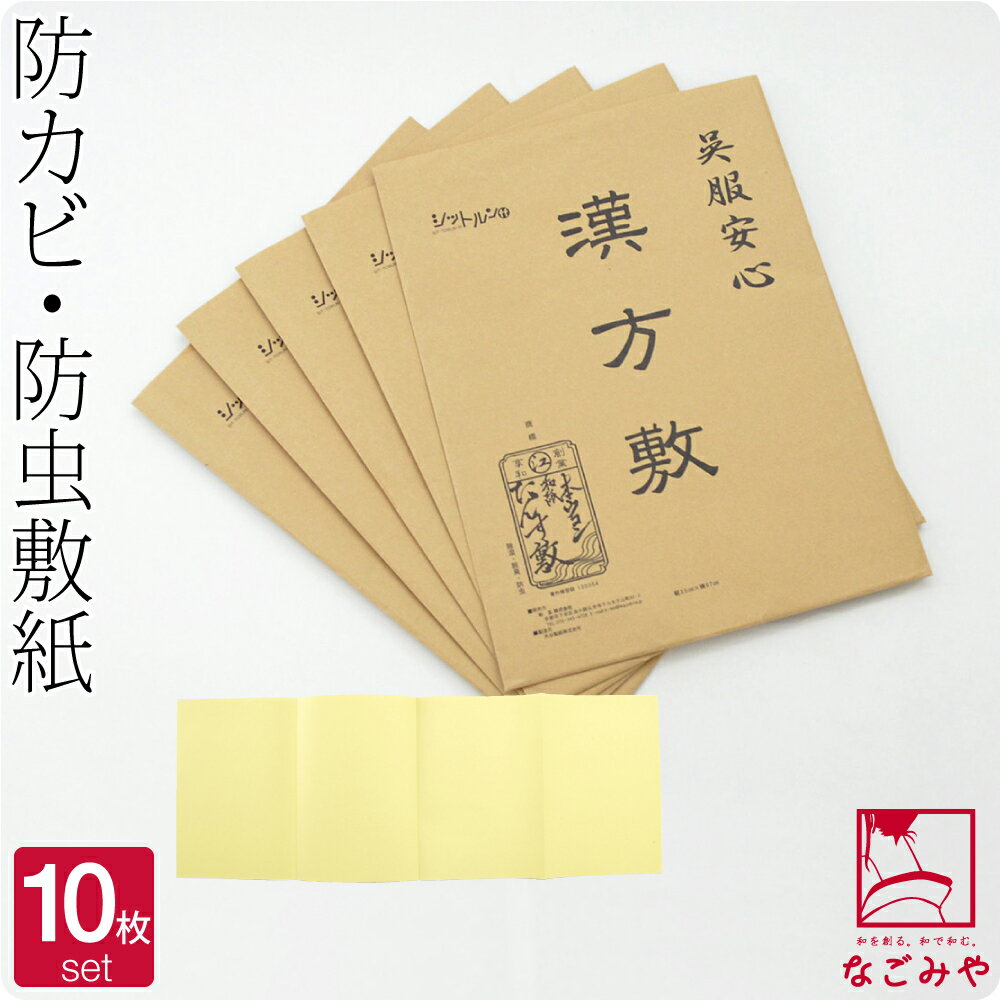

除湿機や換気だけでは不十分な場合は、吸湿材を活用しましょう。市販されている除湿剤や、DIYで作成した吸湿材(例えば、乾燥剤を入れた容器など)も有効です。 ただし、吸湿材は定期的に交換する必要があるため、コスト面を考慮する必要があります。 特に、押し入れやクローゼットなどの通気性の悪い場所には、積極的に活用しましょう。

4. インテリア素材の選び方

インテリア素材も湿度対策に影響を与えます。例えば、通気性の良い天然素材の家具やカーテンを選ぶことで、湿気の滞留を防ぐことができます。 逆に、通気性の悪い素材はカビやダニの繁殖を招きやすいため、注意が必要です。 木製の家具は、適切な湿度管理のもとで長く使用できますが、湿気が多いと反りや割れが生じる可能性があるので注意が必要です。

5. 植物を活用する

観葉植物の中には、室内の湿度を調整する効果のあるものがあります。ただし、植物自体が湿気を好むため、過剰な水分を与えないように注意が必要です。 また、植物の種類によっては、カビやダニの発生源となる可能性もあるため、適切な管理が必要です。

専門家の視点:インテリアコーディネーターからのアドバイス

インテリアコーディネーターの山田花子氏によると、「湿度対策は、快適な空間づくりだけでなく、インテリアの寿命を長く保つためにも非常に重要です。 素材選びや配置、そして適切な換気と除湿を組み合わせることで、より効果的な湿度管理を実現できます。 特に、ベージュなどの淡い色調のインテリアは、湿気による汚れが目立ちやすいため、こまめな清掃と湿度管理が大切です。」とのことです。

まとめ:快適な空間と美しいインテリアを保つために

部屋の湿度対策は、健康面とインテリアの維持管理の両面から非常に重要です。 除湿機、換気、吸湿材、適切なインテリア素材の選択など、様々な方法を組み合わせて、快適で美しいインテリア空間を実現しましょう。 そして、定期的なメンテナンスと適切な管理を心がけることで、より長く快適な生活空間を保つことができます。