Contents

理想の室内湿度:快適性と健康を両立させるには?

日本の住宅における理想的な室内の湿度は、季節によって異なりますが、一般的には40~60%が最適と言われています。この範囲は、快適性と健康、そしてカビの発生抑制のバランスが最も良いとされているからです。

しかし、この数値はあくまで目安です。個人差や、住んでいる地域、家の構造、生活スタイルなどによって、最適な湿度は変化します。例えば、高齢者や赤ちゃんがいる家庭では、やや高めの湿度を保つ方が快適に過ごせる場合もあります。逆に、湿度が高いと不快に感じる人もいます。

湿度と快適性の関係

湿度が低いと、喉の乾燥や肌の乾燥を感じ、風邪を引きやすくなったり、静電気が発生しやすくなったりします。一方、湿度が高いと、じめじめして不快に感じ、カビの発生リスクが高まります。

湿度とカビの関係

カビは、湿度が高い環境で繁殖しやすいです。特に、60%を超える高湿度状態が続くと、カビの発生リスクが急激に高まります。壁や天井、家具などにカビが発生すると、健康被害(アレルギー症状、呼吸器系の疾患など)を引き起こす可能性があります。また、建物の腐食にも繋がります。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

湿度と風邪の関係

湿度が低いと、空気中のウイルスが浮遊しやすくなり、風邪をひきやすくなります。適切な湿度を保つことで、ウイルス感染を防ぐ効果も期待できます。

湿度管理:具体的な対策とチェックポイント

では、どのようにして理想的な湿度を保てば良いのでしょうか?いくつかの具体的な対策をご紹介します。

1. 湿度計の活用

まず、正確な湿度を知るために、湿度計を導入しましょう。アナログ式、デジタル式など様々な種類がありますが、デジタル式は数値が正確で、温度も同時に計測できるものがおすすめです。湿度計を部屋に設置し、こまめに湿度をチェックすることで、適切な湿度管理を行うことができます。

2. 加湿器と除湿器の併用

季節や状況に応じて、加湿器と除湿器を使い分けることが重要です。

- 冬場:乾燥が気になる時期は、加湿器を使って湿度を上げます。超音波式、気化式、スチーム式など、様々なタイプがありますので、部屋の広さや好みに合わせて選びましょう。加湿しすぎると結露の原因となるため、こまめな湿度チェックが必要です。

- 梅雨時期・夏場:湿度が高い時期は、除湿器を使って湿度を下げます。除湿器にも様々なタイプがあり、コンプレッサー式、デシカント式などがあります。コンプレッサー式は除湿能力が高く、広い部屋に適していますが、音が大きめです。デシカント式はコンパクトで静音性が高いですが、除湿能力はコンプレッサー式に劣ります。

3. 室内環境の改善

湿度管理には、加湿器や除湿器だけでなく、室内の環境を整えることも重要です。

- 換気:こまめな換気は、湿気を取り除き、カビの発生を防ぐ効果があります。特に、キッチンや浴室などの水回りでは、換気をしっかり行いましょう。窓を開けるのが難しい場合は、換気扇を使うのも有効です。

- 掃除:部屋の掃除をこまめに行い、ホコリや汚れを取り除くことで、カビの発生リスクを低減できます。特に、湿気がこもりやすい場所は、重点的に掃除しましょう。

- 植物の活用:観葉植物は、室内の湿度を調整する効果があると言われています。ただし、植物の種類によっては、逆にカビの発生原因となる可能性もあるため、注意が必要です。

4. 専門家への相談

湿度に関する問題が解決しない場合、または深刻なカビの発生が確認された場合は、建築士や不動産業者、害虫駆除業者などの専門家に相談することをお勧めします。原因を特定し、適切な対策を講じることで、より効果的な湿度管理を実現できます。

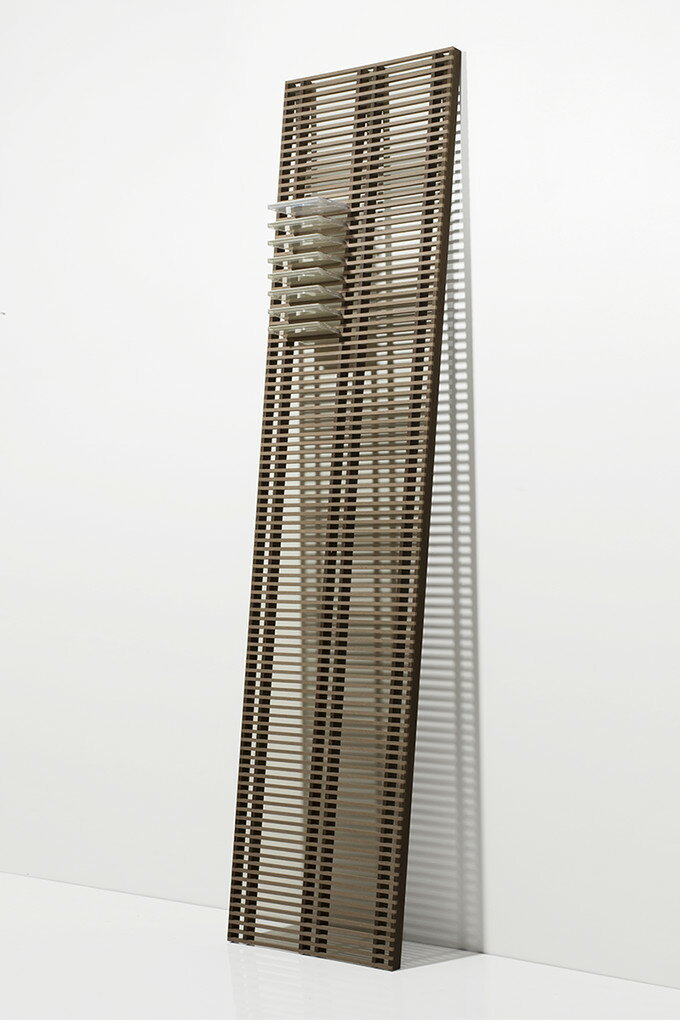

インテリアと湿度対策の両立

湿度対策とインテリアの調和も大切です。例えば、通気性の良い家具を選ぶことで、湿気がこもりにくくなります。また、吸湿性の高い素材(木や竹など)の家具やインテリアを取り入れることで、湿度調整効果を高めることができます。ベージュの壁やカーテンは、落ち着いた雰囲気を演出するだけでなく、光を反射し、部屋を明るく見せる効果もあります。

まとめ

快適な室内環境を保つためには、適切な湿度管理が不可欠です。湿度計を活用し、加湿器と除湿器を使い分け、こまめな換気や掃除を行うことで、カビの発生を防ぎ、健康的な生活を送ることができます。 インテリア選びにも湿度対策の要素を取り入れることで、より快適で美しい空間を実現しましょう。