Contents

カビ発生の原因究明:本棚裏のカビの温床を探る

本棚裏にカビが発生した原因を特定することが、効果的な対策の第一歩です。カビは湿気と栄養源があれば繁殖します。本棚裏は、通気性が悪く、湿気がこもりやすい場所であるため、カビにとって格好の繁殖場所となります。まずは、以下の点をチェックしてみましょう。

- 湿気: 外壁からの結露、窓からの湿気、換気不足、植物からの蒸散など、様々な原因が考えられます。特に、梅雨時期や台風シーズンなどは注意が必要です。

- 通気性: 本棚と壁の間の空間が狭すぎると、空気が流れず、湿気がこもりやすくなります。本棚の配置や、壁と本棚の間に隙間を作ることで改善できる可能性があります。

- 温度: 温度が高いとカビの繁殖速度が速まります。直射日光が当たる場所や、暖房器具の近くに本棚がある場合は、温度を下げる工夫が必要です。

- 汚れ: 壁に埃や汚れが付着していると、カビの栄養源となります。定期的な清掃が重要です。

- 漏水: 配管の漏水や雨漏りなどにより、壁が常に湿っている状態になっている可能性もあります。この場合は、専門業者に点検・修理を依頼しましょう。

これらの原因を特定することで、適切な対策を講じることができます。例えば、結露が原因であれば、窓の断熱対策や換気扇の設置が有効です。通気性が悪い場合は、本棚と壁の間に隙間を作る、または通気性の良い本棚に交換するなどの対策が必要です。

カビ除去と予防策:具体的なステップ

カビを発見したら、放置せずにすぐに適切な対処を行いましょう。以下のステップで、カビを除去し、再発を防ぎましょう。

ステップ1:カビの除去

- 換気: まずは、窓を開けて部屋全体を十分に換気しましょう。カビの胞子を拡散させないよう、マスクと手袋を着用することをお勧めします。

- 拭き取り: カビの範囲が小さい場合は、市販のカビ取り剤を使用し、布やスポンジで丁寧に拭き取ります。カビ取り剤を使用する際は、必ず使用方法をよく読んでから使用し、換気を十分に行いましょう。 目や皮膚に付着しないよう注意が必要です。頑固なカビには、漂白剤を薄めた液を使用することもできますが、壁の素材によっては変色する可能性があるため、目立たない場所で試してから使用しましょう。

- 乾燥: カビを取り除いた後は、壁を完全に乾燥させることが重要です。除湿機を使用したり、扇風機で風を当てたりすることで、乾燥を促進できます。完全に乾燥させるまでは、本棚を戻さないようにしましょう。

ステップ2:カビの再発防止

カビを除去しただけでは、再発を防ぐことはできません。以下の対策を講じることで、カビの再発を防ぎましょう。

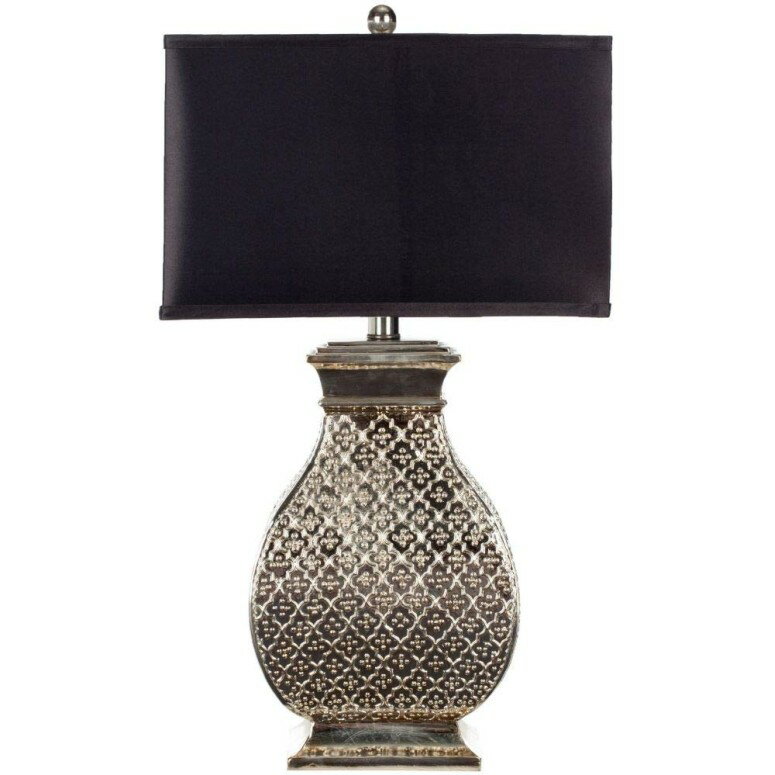

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 換気: 定期的な換気は、カビ予防の基本です。特に、梅雨時期や台風シーズンは、こまめな換気を心がけましょう。換気扇を効果的に活用しましょう。

- 除湿: 除湿機やエアコンの除湿機能を使用することで、室内の湿度を下げることができます。湿気取りの袋なども併用すると効果的です。

- 通気性の確保: 本棚と壁の間に十分な隙間を確保しましょう。通気性の良い素材の本棚を選ぶことも重要です。

- 清掃: 定期的に壁や本棚を掃除することで、埃や汚れを取り除き、カビの栄養源を減らすことができます。掃除機や乾拭きで埃を取り除きましょう。

- 防カビ剤: 壁に防カビ剤を塗布することで、カビの繁殖を防ぐことができます。防カビ剤を使用する際は、使用方法をよく読んでから使用しましょう。

専門家の意見:必要に応じてプロに相談

カビの発生がひどい場合や、原因が特定できない場合は、専門業者に相談することをお勧めします。専門業者は、原因を特定し、適切な対策を提案してくれます。また、壁の補修や塗装なども行ってもらえます。

インテリアとの調和:カビ対策とデザイン性の両立

カビ対策は、インテリアデザインにも影響します。例えば、通気性の良い素材や構造の本棚を選ぶことで、カビの発生リスクを軽減しながら、デザイン性も両立できます。また、壁の色や素材を選ぶ際にも、カビに強い素材を選ぶことを検討しましょう。

例えば、通気性の良い木製の本棚や、壁に珪藻土を使用するなど、デザイン性と機能性を兼ね備えた選択肢があります。「いろのくに」では、様々な色のインテリア商品を取り扱っていますので、カビ対策とデザイン性の両立を実現するお手伝いができます。