Contents

1.現状把握と目標設定:6畳間を有効活用するための第一歩

まず、現状を正確に把握することが大切です。6畳の部屋が2~3畳しか使えない状態とのことですが、一体何が問題なのでしょうか? 写真に撮ったり、部屋の図面を描いて、どこに何がどれだけあるのかを可視化してみましょう。 この作業を通して、問題点が見えてきます。例えば、

* 収納スペースの不足:収納家具が少ない、収納方法が適切でない

* 物の多さ:不要な物が多すぎる、必要な物も整理されていない

* 動線の悪さ:物が散らばっていて、動きにくい

など、様々な原因が考えられます。 そして、目標を設定しましょう。「この連休中に、部屋を綺麗にして、快適な空間にする」といった漠然とした目標ではなく、「収納スペースを確保し、床面積の半分を空ける」など、具体的な目標を設定することで、やる気が持続しやすくなります。

2.断捨離のステップ:物を捨てるための具体的な方法

「物が捨てられない」というお悩みは、多くの人が抱える問題です。一気に全てを捨てるのではなく、段階的に進めていきましょう。

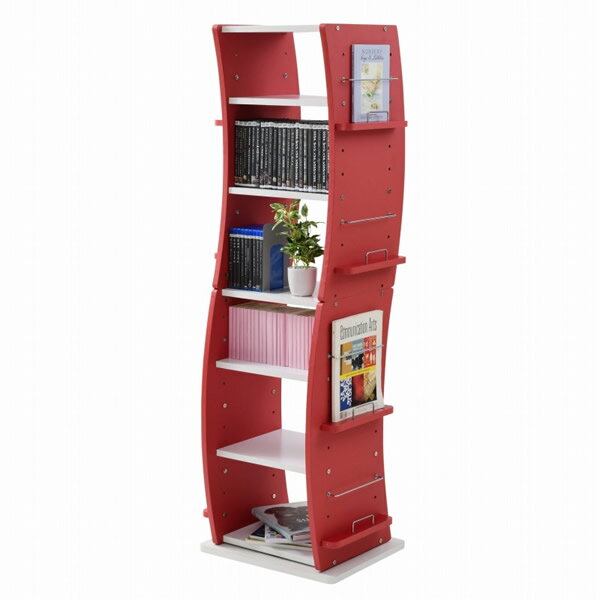

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2-1. 分類と選別:まずはカテゴリー分けから

まずは、物をカテゴリー別に分類します。例えば、「衣類」「本」「書類」「雑貨」などです。 それぞれのカテゴリーごとに、以下の質問を自分に問いかけながら、選別を進めていきましょう。

- 最後に使ったのがいつ? 過去1年間使っていないものは、ほとんどの場合不要です。

- 本当に必要? 無くても困らないものは、思い切って捨てましょう。

- 他に代替品はある? 同じような機能を持つ物が既に複数ある場合は、一つに絞りましょう。

- 思い出の品は? どうしても捨てられない思い出の品は、写真に撮ってデジタル化したり、特別な場所に保管しましょう。

2-2. 捨てる基準を作る:明確なルールを設定する

「いつか使うかも…」と迷ってしまう場合は、捨てる基準を明確に設定しましょう。例えば、

* 衣類:1年以上着ていないものは捨てる

* 本:読み終わった本は捨てる、または図書館に寄付する

* 書類:重要な書類以外はシュレッダーで処分する

など、カテゴリーごとに具体的なルールを決めておくと、判断がスムーズになります。

2-3. 捨てる勇気を持つ:心理的なハードルを下げる方法

どうしても捨てられない場合は、以下の方法を試してみましょう。

- 写真撮影:思い出の品は、写真に撮ってデジタル化しましょう。物理的な物を手放すことで、心理的な負担を軽減できます。

- 人に譲る:不要になった物を、友人や家族、リサイクルショップなどに譲りましょう。誰かに使ってもらえると思うと、捨てやすくなります。

- 少しずつ捨てる:一気に全てを捨てるのではなく、毎日少しずつ捨てることを目標にしましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを維持できます。

- 専門家の力を借りる:どうしても断捨離が進まない場合は、整理収納アドバイザーなどの専門家に相談してみましょう。

3.収納術:6畳間を広く見せるための工夫

物を捨てた後は、収納方法を見直しましょう。6畳の狭い部屋では、収納スペースを最大限に活用することが重要です。

3-1. 垂直収納:空間を有効活用する

棚やラックを活用して、垂直方向に収納しましょう。床に物を置かないことで、空間が広く見えます。 突っ張り棒なども有効活用できます。

3-2. 収納ボックスの活用:見た目もスッキリ

統一感のある収納ボックスを使うことで、見た目もスッキリと片付いた印象になります。 透明なボックスを使うと、中身が見えて探しやすくなります。

3-3. 壁面収納:デッドスペースを有効活用

壁面収納を活用することで、収納スペースを大幅に増やすことができます。 壁掛け棚やウォールシェルフなどを活用しましょう。

3-4. 家具の配置:動線を意識する

家具の配置は、動線を意識することが大切です。 通路を確保し、スムーズに動けるようにしましょう。 また、家具の色を統一することで、部屋が広く見える効果があります。グレーなどの落ち着いた色は、空間を広く見せる効果があります。

4.専門家のアドバイス:整理収納アドバイザーの視点

整理収納アドバイザーは、片付けや収納に関する専門知識を持つプロです。 断捨離や収納術に悩んでいる場合は、整理収納アドバイザーに相談してみるのも良いでしょう。 彼らは、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスをしてくれます。

5.まとめ:継続が大切

部屋の片付けは、一度で完璧に終わるものではありません。 継続して整理整頓を行うことで、快適な生活空間を維持することができます。 今回ご紹介した方法を参考に、少しずつでも良いので、片付けを進めていきましょう。