Contents

ご主人亡き後の相続について:具体的な手続きと注意点

ご主人のご逝去後の相続手続きは、複雑で多くの疑問が生じるものです。特に、前妻が複数いらっしゃるケースでは、相続人の特定や遺産分割がより困難になります。一つずつ丁寧に解説していきます。

相続財産の種類

ご主人が亡くなった場合、相続財産には保険金以外にも以下のようなものがあります。

- 預貯金:銀行口座、証券口座などの預金残高

- 有価証券:株式、債券などの証券

- 不動産:土地、建物など

- 動産:家具、家電製品、自動車など

- 著作権・特許権など:知的財産権

- 生命保険金:受取人が指定されている場合、相続財産とはみなされません。ただし、受取人が相続人の場合や、相続財産を目的とした保険の場合は相続財産となります。

- 退職金:会社から支給される退職金

- アパートの賃貸権:アパートの賃貸借契約は、ご主人の死亡によって終了するわけではありません。相続財産として扱われますが、権利の移転には手続きが必要です。

- 遺族年金:遺族年金は遺産とはみなされません。ご遺族が受給するものです。

現状、ご主人がアパート暮らしで借金がないとのことですので、相続財産は主に預貯金、有価証券、動産などになるでしょう。

相続人の割合と相続手続き

相続人の割合は、民法の規定に基づいて決定されます。ご主人には、あなた、お子さん、前妻とそのお子さん、前々妻とそのお子さんが相続人となります。単純に2分の1ずつというわけではなく、法定相続分に基づいて分割されます。

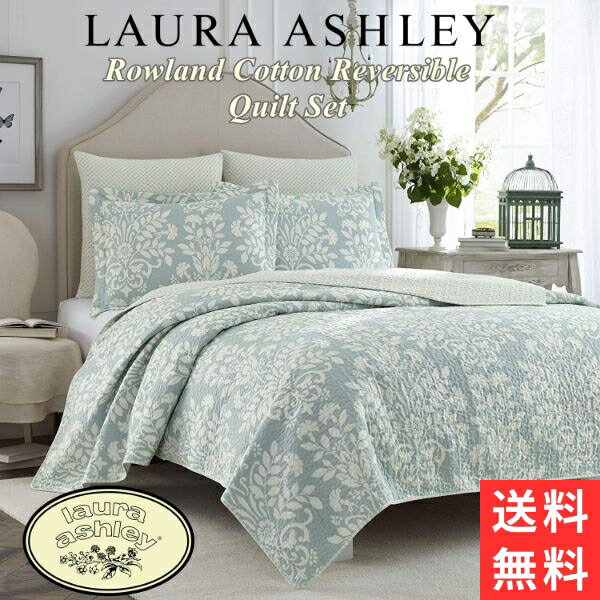

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 法定相続分:相続人の数や続柄によって、相続できる割合が法律で決められています。具体的には、相続人の構成によって割合が大きく変わりますので、専門家にご相談ください。

- 成人・未成年:相続人の年齢は相続分の割合に影響しません。

相続手続きは、まずご主人の死亡届を提出することから始まります。その後、遺産の調査、相続人の確定、遺産分割協議など、複雑な手続きが続きます。

前々妻への連絡と相続

前々妻との連絡がない場合でも、相続手続きにおいて前々妻とそのお子さんは相続人です。戸籍謄本などを取得することで、相続人の存在を確認できます。相続開始を知らずにいても、相続権は消滅しません。仮に前々妻に知らせずに遺産分割した場合、後から相続権を主張された場合、裁判で争う可能性があります。何年経っても、相続分を請求される可能性はあります。

負の遺産(借金)の相続

借金などの負の遺産がある場合、相続財産から借金を差し引いた上で、残りの財産を相続人が相続します。相続財産が借金よりも少ない場合は、相続財産を相続人に分割して相続し、借金は相続放棄をすることもできます。相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。

遺言書の有効性

遺言書は、作成日から期限切れになることはありません。ただし、遺言書の内容と実際の相続財産に相違がある場合は、その部分については無効となる可能性があります。例えば、遺言書を作成後に新たに不動産を取得した場合、その不動産の相続については、遺言書に記載がない限り、法定相続分に従って分割されます。

アパートの賃貸権と相続

アパートの賃貸権は相続財産です。賃貸契約の名義変更手続きが必要になります。相続手続きと合わせて行う必要があります。

アパートの賃貸権の分割と遺産分割協議

アパートの賃貸権のみを相続財産とする場合、その賃貸権を相続人全員で共有するか、売却して代金を分割するか、協議によって決定します。遺産分割協議は、相続人全員で話し合って行うことができますが、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

借金の有無の調査

借金の有無は、ご主人の預金口座の明細書、クレジットカードの明細書、債権者への照会などによって調べることができます。また、専門家(弁護士や司法書士)に依頼することで、より効率的に調査を進めることができます。

インテリアと相続:未来への準備

相続手続きは、時間と労力を要する複雑なものです。早めの準備が大切です。遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを回避し、ご家族の未来をよりスムーズに築くことができます。

また、ご自身のインテリアに関する希望や考えを遺言書に含めることも可能です。例えば、「大切なコレクションは○○に譲る」といった記述を加えることで、ご家族の意思を尊重した遺産分割を実現できます。

専門家への相談

相続手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進め、トラブルを回避することができます。