Contents

保護猫との多頭飼育:不安と課題

猫を保護し、多頭飼育にチャレンジするというのは、喜びと同時に多くの不安や課題が伴いますね。特に、怪我や病気の治療、先住猫との相性、狭い空間での生活など、解決すべき問題が山積みです。 今回のケースでは、保護猫の去勢手術のタイミング、猫エイズ・白血病への不安、そして約20畳のワンルームでの多頭飼育という現実的な問題が大きく立ちはだかります。一つずつ丁寧に解決策を探っていきましょう。

1. 去勢手術と飼い主探し:現実的な対応策

獣医さんが半年待つことを勧めたのは、飼い主が現れた場合のトラブル回避のためです。しかし、半年もの間、ケージでの隔離は保護猫にとっても大きなストレスになります。 現実的な解決策としては、マイクロチップの確認を行い、動物病院や保健所への情報提供を継続することです。 マイクロチップがあれば、飼い主特定の可能性が高まります。 半年経過後、飼い主が現れなければ、去勢手術を行い、多頭飼育に向けて本格的に取り組むのが良いでしょう。

2. 猫エイズ・白血病への対応:検査と予防

猫エイズ・白血病の検査は非常に重要です。結果が陽性だった場合、適切なケアと管理が必要です。 陽性であっても、適切なケアで十分に幸せに暮らすことができます。獣医さんと相談し、先住猫への感染予防策を徹底しましょう。 感染予防には、隔離、衛生管理、ストレス軽減が重要です。 もし、陽性だった場合、多頭飼育が難しくなる可能性もありますが、専門家のアドバイスを仰ぎながら、最善の選択をしましょう。

3. 狭い空間での多頭飼育:工夫と環境整備

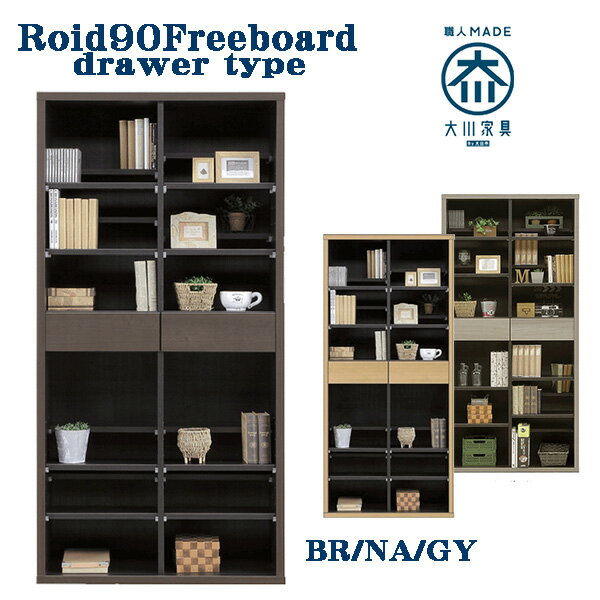

約20畳のワンルームでの多頭飼育は確かにスペース的に厳しいですが、工夫次第で快適な環境を作ることができます。 垂直方向の空間利用を意識し、キャットタワーや棚を設置することで、猫たちが自由に動き回れるスペースを確保しましょう。 また、それぞれの猫が落ち着ける隠れ家を用意することも重要です。 例えば、段ボールハウスや猫用ベッドを複数設置し、猫たちが自由に場所を選べるようにします。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

グレーインテリアで空間を広く見せる

20畳のワンルームを広く見せるために、インテリアの色選びも重要です。グレーは、空間を広く見せる効果があり、落ち着きのある雰囲気も演出できます。 グレーを基調としたインテリアに、明るめのグレーの家具や白い小物を組み合わせることで、圧迫感を軽減し、清潔感あふれる空間を作ることができます。 また、間接照明を効果的に使用することで、よりリラックスできる空間になります。

4. 先住猫との関係構築:ゆっくりとした時間

先住猫との関係構築には、時間と忍耐が必要です。 いきなり広い部屋に出すのではなく、ケージから出して、フェロモン製品などを活用しながら、徐々に慣れさせていきましょう。 最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくことが大切です。 猫同士のコミュニケーションを注意深く観察し、トラブルが発生したらすぐに介入しましょう。 猫同士の遊びや休息の場所を分けてあげるのも有効です。

グレーインテリアで猫にも優しい空間を

グレーは、猫の目にも優しく、落ち着きを与えてくれる色です。 グレーのカーペットやクッションなどを用意することで、猫たちがリラックスできる空間を作ることができます。 また、グレーの猫用家具も、お部屋のインテリアに自然と溶け込み、すっきりとした印象を与えてくれます。

5. ストレス軽減:猫のための環境

保護猫は、これまでの経験から大きなストレスを抱えている可能性があります。 ストレス軽減のためには、安全で落ち着ける環境を用意することが重要です。 十分な睡眠時間、新鮮な水、美味しい食事、そして、飼い主からの愛情をたっぷり注いであげましょう。 猫が安心して過ごせるように、定期的なブラッシングや遊びの時間を確保しましょう。

6. 専門家への相談:獣医さんや動物行動学者の活用

迷ったり、不安なことがあれば、獣医さんや動物行動学者に相談しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応ができます。 多頭飼育に関する書籍やウェブサイトも参考になります。

7. 自分を責めないこと:大切なのは前向きな行動

保護猫を迎え入れることは、大きな決断です。 うまくいかないことや、後悔する気持ちが出てくることもあるでしょう。 しかし、自分を責める必要はありません。 大切なのは、前向きな行動を続けることです。 保護猫と先住猫たち、そしてあなた自身が幸せになれるように、一歩ずつ進んでいきましょう。

まとめ:グレーインテリアで安心の多頭飼育生活を

保護猫との多頭飼育は、多くの課題がありますが、適切な対応と工夫によって、幸せな生活を送ることができます。 グレーインテリアを取り入れることで、空間を広く見せ、猫にも優しい環境を作ることができます。 獣医さんや専門家への相談を積極的に行い、保護猫と先住猫たち、そしてあなた自身が幸せな日々を送れるよう、頑張ってください。