Contents

ペット可賃貸のメリット・デメリット

築23年の鉄骨造アパートを賃貸に出すにあたり、ペット可にするかどうか迷われているとのこと。家賃相場もペット可で14~15万円、不可で12~13万円と提示されており、2万円もの差があります。これは大きな決断材料となりますね。結論から言うと、ペット可にするか否かは、物件の状況、オーナー様の考え方、そしてリスク許容度によって判断すべきです。

メリット:

- 家賃収入の増加:ペット可にすることで家賃を高く設定できるため、収入を増やすことができます。これは大きなメリットです。

- 入居者層の拡大:ペットを飼いたいと考えている入居者層を取り込むことができます。特に近年はペットと暮らす人が増えているため、競争優位性を築けます。

- 空室リスクの軽減:ペット可物件は需要が高いため、空室期間を短縮できる可能性があります。これは特に競争の激しい賃貸市場において重要な要素です。

デメリット:

- 物件の損傷リスク:ペットによる壁紙や床の傷、臭いの付着などのリスクがあります。特に猫は臭いがこびりつきやすいとされています。

- 清掃・修繕費用の増加:ペットによる損傷を修復するための費用がかかります。敷金だけではカバーできない場合もあります。

- トラブル発生の可能性:ペットの鳴き声や糞尿処理の問題、近隣住民とのトラブルなど、様々なトラブルが発生する可能性があります。

- 入居審査の厳格化:ペット可にすることで、入居審査を厳格化し、責任感があり、ペットの飼育に適切に対応できる入居者を選ぶ必要があります。

ペット可賃貸にする際の対策

ペット可にするリスクを軽減するために、いくつかの対策を講じる必要があります。

1. 厳格な入居審査

ペット飼育に関する誓約書を作成し、飼育するペットの種類、頭数、飼育方法などを明確に定めます。また、ペット保険への加入を義務付けることも有効です。さらに、過去のペット飼育歴や近隣住民とのトラブル歴なども確認する必要があります。

2. 初期費用と家賃設定

ペット飼育に関する初期費用(敷金、礼金の上乗せなど)を設定し、退去時の修繕費用に備えます。家賃設定は、ペット可にすることによるリスクと、家賃収入の増加のバランスを考慮して決定しましょう。

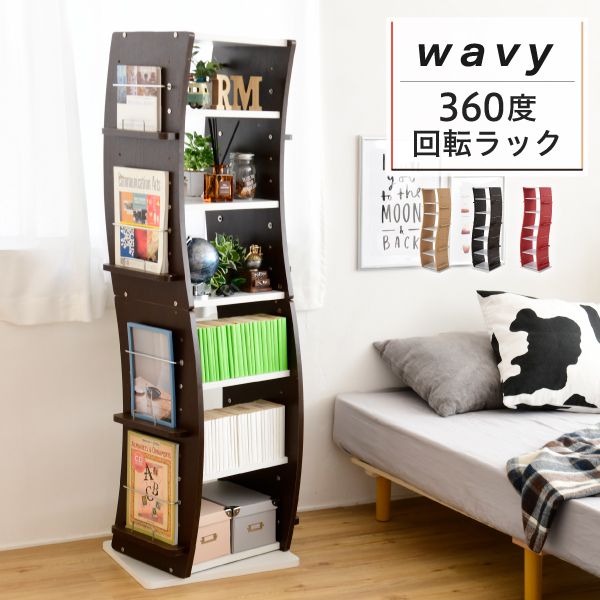

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. ペット可対応の改修

床材や壁紙をペットに強い素材に変更するなど、物件の改修を行うことで、損傷リスクを軽減できます。例えば、傷つきにくいフローリングや、汚れが落ちやすい壁紙を選ぶことが重要です。

4. 明確な規約の作成

ペットの飼育に関するルールを明確に記載した規約を作成し、入居者へ周知徹底します。例えば、ペットの散歩時のマナー、糞尿の処理方法、騒音問題への対応などを具体的に規定する必要があります。

5. 定期的な点検

定期的に物件を点検し、ペットによる損傷がないか確認します。早期発見することで、被害を最小限に抑えることができます。

専門家の意見:不動産会社への相談

不動産会社は賃貸経営に関する豊富な経験と知識を持っています。ペット可にするかどうかの判断、家賃設定、入居者募集、トラブル対応など、様々な面でアドバイスを受けることができます。担当者と十分に相談し、最適なプランを立てましょう。

事例紹介:成功例と失敗例

ペット可物件の成功例としては、ペット専用の共用スペースを設けたり、ペット同伴可能なイベントを開催するなど、ペットと暮らす入居者にとって魅力的な環境を提供している物件が挙げられます。一方、失敗例としては、ペット飼育に関するルールが曖昧であったり、入居審査が不十分であったために、トラブルが発生し、多額の修繕費用を負担することになったケースがあります。

まとめ:リスクとリターンを比較検討

ペット可にするかどうかは、物件の状態、リスク許容度、そしてオーナー様の考え方に依存します。家賃収入の増加というメリットもありますが、物件の損傷やトラブル発生といったリスクも存在します。メリットとデメリットを比較検討し、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、安定した賃貸経営を実現しましょう。 不動産会社との相談を積極的に行い、最適な判断を下してください。