Contents

全保連契約の必要性:保証人の信用度とリスク

結論から言うと、信頼できる連帯保証人がいる場合でも、全保連との契約が必要となるケースが多いです。 これは、家主や管理会社のリスク軽減策として全保連が利用されているためです。 いくら保証人の信用度が高くても、保証人が将来、何らかの事情で保証能力を失う可能性はゼロではありません。 病気、事故、失業など、予期せぬ事態は誰にでも起こりうるのです。

全保連は、家賃保証会社として、保証人の信用度に関わらず、家賃滞納リスクを軽減する役割を担っています。 家主や管理会社は、全保連と契約することで、家賃滞納による経済的損失を回避できるため、安心して賃貸物件を提供できるのです。 そのため、多くの賃貸物件では、全保連への加入が契約条件となっているのが現状です。

保証人の信用度と全保連の役割

ご質問にあるように、国家資格を持つ高収入の連帯保証人がいる場合、家賃滞納のリスクは確かに低くなります。 しかし、不動産会社や家主の立場からすれば、「絶対的な保証」ではない点を理解する必要があります。 全保連は、保証人の信用度を補完する役割を果たしているのです。

例えば、保証人が高齢になったり、病気になったりした場合、保証能力が低下する可能性があります。 また、保証人が亡くなった場合、保証責任は相続人に移りますが、相続人が保証能力を持たない場合もあります。 全保連は、このようなリスクをカバーすることで、家主や管理会社に安定した家賃収入を確保させる役割を果たしているのです。

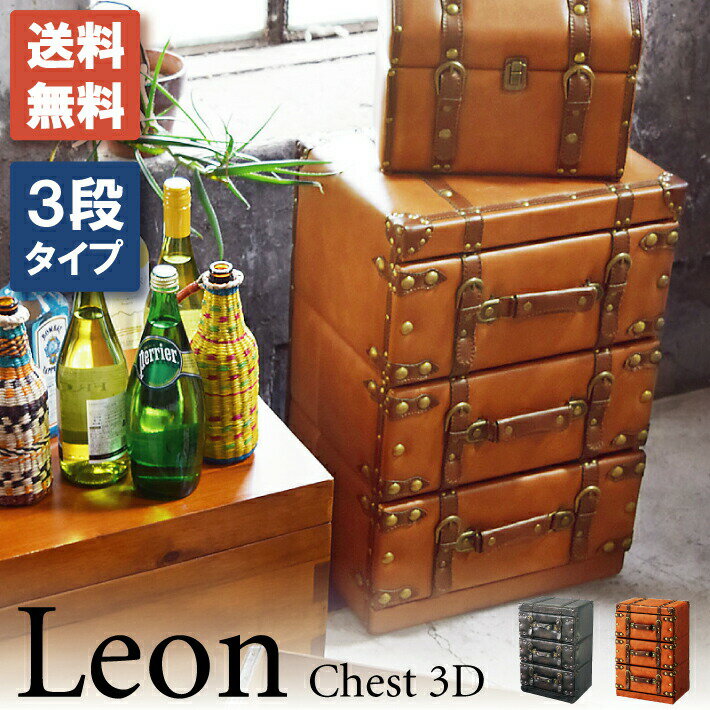

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

全保連費用負担:家主と借主の立場

全保連の費用負担については、家主と借主のどちらが負担するのか、契約書に明記されているはずです。 多くの場合、借主が負担することになっていますが、家主が負担するケースも稀にあります。 しかし、家主が負担する場合でも、その費用は家賃や礼金などに上乗せされている可能性が高いです。 つまり、最終的には借主が負担していることになります。

ご質問にあるように、「礼金や家賃に含めておいてほしい」というご意見は、多くの借主が感じる気持ちでしょう。 しかし、これは不動産業界の慣習として、全保連費用を別途徴収することが一般的となっています。

費用負担の透明性と交渉

全保連費用が別途請求されることに不満を感じるのは当然です。 しかし、契約締結前に、費用内容をしっかりと確認し、不明な点は不動産会社に質問することが重要です。 契約書に記載されている内容を理解した上で契約を締結しましょう。

もし、全保連費用が高額だと感じたり、納得できない点があれば、不動産会社と交渉してみることも可能です。 ただし、交渉する際には、冷静に、そして丁寧に説明することが大切です。 感情的に言い争うと、かえって険悪なムードになりかねません。

消費者契約法と賃貸契約

消費者契約法は、消費者の利益保護を目的とした法律です。 賃貸契約も消費者契約法の対象となります。 特に、消費者契約法第8条(不当条項)は、賃貸契約における不当な条項を無効とする規定があります。

全保連契約に関して、消費者契約法が直接的に関わるケースとしては、以下の様なものが考えられます。

* 全保連費用が明らかに高額で、不当に高額な料金を請求されている場合。

* 全保連契約が必須条件として一方的に提示され、交渉の余地がない場合。

* 契約書の内容が複雑で分かりにくく、消費者が理解できない場合。

ただし、全保連契約自体が消費者契約法に違反するとは限りません。 全保連契約が不当かどうかは、個々の契約内容や状況によって判断されます。

専門家への相談

もし、全保連契約に関して、消費者契約法に抵触する可能性があると感じたり、不動産会社との交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応を取ることができるでしょう。

まとめ:賃貸契約における賢い選択

信頼できる連帯保証人がいても、全保連との契約が必要となるケースが多いことをご理解いただけたかと思います。 これは、家主や管理会社のリスク軽減策であり、賃貸契約における一般的な慣習となっています。

全保連費用は、契約前にしっかりと確認し、不明な点は不動産会社に質問することが大切です。 また、費用が高額だと感じたり、納得できない点があれば、冷静に交渉してみることも可能です。

最終的に、ご自身の状況や物件の条件、そして費用対効果を総合的に判断して、最適な選択をしてください。 必要であれば、専門家への相談も検討しましょう。