Contents

賃貸契約における重要事項説明の変更と法的解釈

賃貸契約において、重要事項説明は家主と借主間の契約の基礎となる極めて重要な情報です。特にペットの飼育可否は、多くの借主にとって重要な判断材料となります。 契約時に「ペット不可」と説明され、契約書にも明記されているにもかかわらず、後に「ペット可」に変更された場合、借主はどのような権利を有するのでしょうか? 質問者様の示された二つの考え方は、それぞれ法的根拠に基づいた主張と、現実的な対応の両方を示しています。

家主の通知義務と損害賠償請求

質問者様の最初の考え方は、家主には重要事項の変更について借主への通知義務があり、その義務を怠った場合、損害賠償請求の対象となるというものです。これは、民法上の契約上の義務違反に基づく主張です。

家主には、契約内容に影響を与えるような重要な変更事項について、借主に対して適切な通知を行う義務があります。 この義務は、契約書に明記されているかどうかに関わらず、家主としての善管注意義務から生じるものです。

では、どのような点が損害となり、賠償請求の対象となるのでしょうか? これはケースバイケースですが、以下の点が考えられます。

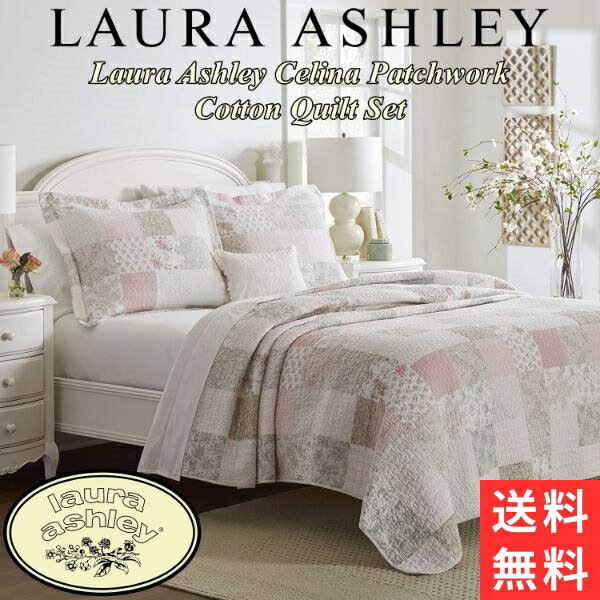

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 精神的苦痛: ペット不可を前提に契約したにも関わらず、後から変更されたことで生じる精神的苦痛は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。特に、アレルギーやペット嫌いなどの事情がある場合は、その苦痛は大きくなります。

- 金銭的損害: ペット可になったことで、騒音問題や衛生問題が発生し、追加費用が発生した場合、その費用は損害賠償請求の対象となる可能性があります。また、引っ越し費用なども請求できる可能性があります。

- その他の損害: ペットを飼う予定だったのに、飼えなくなったことによる機会損失なども、損害として認められる可能性があります。

ただし、損害賠償請求が認められるためには、家主の通知義務違反と、それによって借主が実際に損害を被ったことを証明する必要があります。 単に「気分が悪い」というだけでは不十分です。具体的な損害額を算出し、証拠を揃えることが重要となります。

重要事項説明の対象範囲と借主の立場

質問者様の二番目の考え方は、重要事項説明は家主と借主間の契約であり、他の世帯に影響を及ぼさない限り、借主が介入する権利はないというものです。これは、ある程度現実的な見方です。

確かに、ペット可否の変更は、他の居住者にも影響を与える可能性があります。 家主は、他の居住者の同意を得たり、適切な対策を講じたりする必要があります。 しかし、借主が契約時に「ペット不可」を条件として契約した以上、その条件が一方的に変更されたことには、何らかの法的対応をとる権利があります。

「何のための重要事項説明なのか」という疑問については、重要事項説明は、借主が契約内容を正確に理解し、納得した上で契約を締結するためのものです。 家主は、重要事項説明を正確に行う義務があり、その義務を怠った場合、責任を負うことになります。

具体的な対応策と専門家のアドバイス

では、実際にこのような状況に直面した場合、どのような対応をとるべきでしょうか?

- 家主への直接交渉: まずは、家主に対して、重要事項説明の変更について説明を求めるべきです。 書面で問い合わせ、変更の理由や今後の対応について明確な回答を求めましょう。 この際に、弁護士や不動産会社などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

- 書面による証拠の確保: 重要事項説明の内容、契約書、賃貸広告など、関連する全ての書類を保管しましょう。 これらは、後々の交渉や訴訟において重要な証拠となります。

- 専門家への相談: 弁護士や不動産会社などの専門家に相談し、法的措置の可能性や、具体的な対応策についてアドバイスを受けましょう。 専門家の意見を聞くことで、より適切な判断を行うことができます。

- 消費者センターへの相談: どうしても解決しない場合は、消費者センターなどに相談することもできます。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の視点から見ると、家主の通知義務違反は、契約違反として損害賠償請求の対象となる可能性があります。 しかし、損害賠償額は、実際に被った損害に基づいて算定されるため、精神的苦痛などの定量化が難しい損害については、証明が困難な場合があります。 そのため、証拠をしっかりと確保し、専門家のアドバイスを受けながら対応することが重要です。

まとめ:グレーゾーンを避けるための予防策

今回のケースは、賃貸契約における重要事項説明の変更に関するグレーゾーンを浮き彫りにしました。 このようなトラブルを避けるためには、契約締結前に以下の点に注意しましょう。

- 重要事項説明を丁寧に確認する: 重要事項説明の内容をしっかりと理解し、不明な点は家主に対して質問しましょう。

- 契約書の内容を熟読する: 契約書に記載されている内容を丁寧に確認し、理解できない点は専門家に相談しましょう。

- 書面でのやり取りを重視する: 重要な事項については、書面で記録を残しましょう。 口約束はトラブルの原因となる可能性があります。