賃貸アパートの騒音問題?隣人問題?で困っています。どー思いますか?どうしたら良いでしょうか?何か良い解決策を教えてください。長文です。 引っ越してきてから10ヶ月くらい経ちますが、ハイツの ような2階建ての1階角部屋に住んでいます。問題が起きている相手は2階に住んでいる方(30代~40代の夫婦最近は妊婦のよう)です。隣と斜め上の方達とは仲良くして頂いてます。 うちは3歳5歳の子供がいます。(2人とも軽度ですが発達の障害があり、下の子は多動の為寝ている時以外は常に動いてます。障害のせいにするのはオカシイのかもしれませんが、正直2人同時にコントロールする事が難しいです) 以前住んでいたマンションは鉄骨だったからか苦情が出た事は一度もなかったです。 子供達の足音や騒ぎ声がウルサイと上からドンドンドンドンドンドンドン…と足を床に叩きつけてきます。昼夜問わずされます。 このせいで、ノイローゼ気味になっていて、過剰に子供達に怒鳴ってしまったり、注意してもきかない時は叩いてまで動かないようにしたり、一日中DVDを見せたり、子育てすらおかしくなっていて、自分の家なのにとても息苦しいです。 ウルサイとは思いますが子供がいたら仕方ない範囲じゃないかと…。静かにするように注意はしていますが、トイレ行くのも走る、お茶を取りに来るのも走る、何かと小走りだったり、2人いるので物の取り合いでも追いかけっこになります。 静かにゆっくり歩いて生活している子供っているのですか?うちがオカシイのでしょうか? うちは1階なので上の方がどの部屋にいるのかもわかるくらい足音物音など生活音はかなりしているのですが、集合住宅だし、安い賃料のハイツなわけだから、騒音はお互い様で仕方がないと思っているのですが… ちなみに上の方は毎日夜中1時2時まで起きています。 始まりは、引っ越しの挨拶からで、何度も居留守をされて(下に住んでるので物音でわかります)ようやく出た時も真顔で愛想の無い感じで変なん人だなと印象を受けたのですが、 それから1ヶ月くらいしたら、夜10時にピンポンがなり出たら2階の女性で、「子供がいるからわからますけど、10時過ぎてますし!ウルサイんですけど」と 怒鳴り込んできて、子供がいないうちなので、わからないのだと思い「すみません気をつけます」ととにかく低姿勢で謝りました。この頃2週間くらい主人が夜勤だった為21時に起きて22時に出るというリズムだった為、子供達が主人が起きてくると嬉しくて興奮してうるさかったと思うのですが、不動産屋も通さず、22時にインターホンを押しに来るのもどうなんだろうと…我慢出来ない程腹立たしかったのかと思いますが、原因は小さな子供で大人がドンチャン騒ぎしているのとはワケが違います。 この時は翌日不動産屋に連絡をして、事情を説明しましたが、2階の人が1階がウルサイというのは聞いたことない…ということで、特に対応はなく。 その後、嫌がらせなのか、ただの非常識なのか布団やカバーをベランダに干すのに目一杯外側に出し、うちは窓から布団が見え部屋は日が入らず濯物は日陰になって乾かない状態で、これも不動産屋に連絡をして対応して貰いましたが、全棟にお便りを出しただけでは改善されず、不動産屋の社長が直接言いに言ったそうです。 解決しましたがその際にうちへの苦情も色々言われたようですが、うちに詳細は言わなかったので、筋違いの苦情だったのか…。 すれ違い挨拶しても頭を軽く下げるか素通りされたり、2階の洗濯物がうちの庭に落ちている事も何度かあり、目の付く場所に置いておいたら持っていくのですが、その後会っても何一つ言わず素通りで。 変な人なのは色んな人がいるので仕方ないと思いますが、とにかく子供の事でドンドンやられるのが苦痛です。テレビの音や洗濯機掃除機お風呂の時間とか常識範囲で生活しています。大人が出している騒音なら、いくらでも直せますが子供に言うことをきかせるには対応しきれない事が沢山あります。勿論敷ける所にはジョイントマットにカーペット二重に敷いてます。私自身そんなに非常識な事をしているつもりはないのですが、どーしたら良いでしょうか? 上の方も妊婦さんで、普通ならば、いずれ自分の子供も騒音を出すのかな…と思いますよね‥そしたらこの行動は無いですよね… 主人にも相談しましたが、お怒りモードで怒鳴り込みに行ってしまいそうな勢いで話になりません。 長々とすみません(>_<) 宜しくお願いします。補足早速回答ありがとうございます。住まいは横浜市です。不動産のこの建物担当の方の勧めもあり挨拶に行きましたが迷惑だったかもしれませんね。 物件探しの時から子供の事を理解して頂いた上で、こちらのファミリータイプ1階を勧められ決めました。4世帯の建物が5棟集まっている作りで、離れた棟にお年折り夫婦、他は赤ちゃんから高校生までいるお宅です。 他の方にも相談しましたが、お互い様だからか、みなさん気にならないと言ってました。 普通の子なら理解してくれるのかと思いますが、それが伝わらないから困っているのです。特に下の子は言葉の理解も遅いので伝わらず抱っこも拒否するので動いてしまいます。 洗濯物は男性の下着など。これを持って届けに行く気には…正直触りたくないので、気が付かないふりして放置したら何日も庭に落ちているので子供も遊べなく、仕方ないのでフェンスの近くに置きます。庭の目の前が上の方の駐車場なので運転席にきて気付く場所で周りから丸見えの場所には置いていません。私なりに上手くやっていこうと努力はしているのですが、ウルサイからと不動産屋を通さずドンドンやるのは常識範囲の行動なのでしょうか?

横浜市賃貸マンションにおける騒音問題と隣人トラブル:解決への道筋

この記事では、横浜市にある2階建て賃貸ハイツの1階に居住し、2階に住む夫婦(妊婦)からの騒音問題、および隣人トラブルに苦しむご家族のケースについて、具体的な解決策を提案します。3歳と5歳のお子様(軽度の発達障害)がおられるご家庭の状況を踏まえ、専門家の意見も交えながら、多角的なアプローチで問題解決を目指します。

騒音問題の現状とご家族のストレス

ご家族は、お子様の足音や生活音によって2階から苦情を受け、さらに嫌がらせとも取れる行為(布団の干し方、洗濯物の放置など)に悩まされています。お子様は軽度の発達障害があり、常に静かに過ごすことが難しい状況です。この状況は、ご家族に大きなストレスを与え、子育てにも悪影響を及ぼしていることが伺えます。 常に緊張状態にあること、お子様への対応に苦慮すること、そして隣人との関係悪化による精神的な負担は無視できません。

騒音トラブルへの具体的な対策

騒音問題は、まず発生源を特定し、軽減策を講じることから始めましょう。

1. 騒音源の特定と軽減

* 床材の改善:既にジョイントマットとカーペットを二重に敷いているとのことですが、効果が不十分な場合は、より防音効果の高い床材への変更を検討しましょう。専門業者に相談し、遮音性の高いカーペットやマット、あるいは床材の追加工事を検討するのも有効です。厚みのある防音マットや、専門業者による床下への防音材施工も効果的です。

* 生活習慣の見直し:お子様の走り回る行動を完全に止めることは難しいかもしれませんが、特定の時間帯(特に夜間)は、できる限り静かに過ごすよう促す工夫が必要です。例えば、遊びの時間や場所を制限したり、静かな遊びを提案したりするなど、工夫が必要です。

* 家具の配置:家具の配置を変えることで、騒音の伝わり方を軽減できる可能性があります。例えば、重い家具を壁際に配置することで、振動を吸収する効果が期待できます。

* 生活音の記録:騒音の大きさと時間帯を記録することで、客観的なデータに基づいた対応が可能になります。スマートフォンアプリなどを活用して、騒音レベルを記録することも有効です。

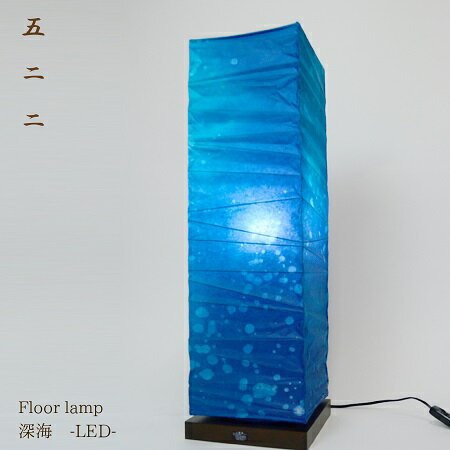

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 隣人とのコミュニケーション

直接的な話し合いは難しい状況ですが、以下のような方法を検討してみましょう。

* 不動産会社への相談:まずは不動産会社に状況を改めて詳しく説明し、仲介を依頼しましょう。横浜市の不動産会社は、このようなトラブル解決に慣れているケースが多く、適切なアドバイスや対応策を提示してくれるでしょう。

* 専門家(弁護士・調停委員)への相談:状況が改善しない場合、弁護士や調停委員に相談することを検討しましょう。専門家の介入により、より公平な解決を目指せる可能性があります。

* 書面での連絡:直接の会話が難しい場合は、手紙やメールで状況を説明し、改善を促すことも有効です。ただし、感情的な表現は避け、冷静に事実を伝えることが重要です。

3. その他の対策

* 生活環境の見直し:現在の住環境がご家族にとって適切でない可能性も考慮しましょう。騒音問題が解決しない場合、引っ越しを検討するのも一つの選択肢です。

* 心理的なケア:騒音問題によるストレスは、ご自身の精神状態にも悪影響を及ぼします。必要であれば、専門機関(医師やカウンセラー)に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。

専門家の視点:発達障害児を持つ家庭特有の課題

発達障害児を持つ家庭では、騒音問題への対応がより複雑になります。お子様の特性を理解した上で、適切な対応策を検討することが重要です。専門機関(発達支援センターなど)に相談し、お子様の特性に合わせた生活リズムや行動管理方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ:段階的な解決アプローチ

騒音問題と隣人トラブルの解決には、段階的なアプローチが重要です。まずは、騒音の軽減策を講じ、不動産会社への相談、そして必要に応じて専門家の介入を検討しましょう。 焦らず、冷静に状況を分析し、適切な対策を講じることで、問題解決への道筋が見えてくるはずです。 また、ご自身の精神的なケアも忘れずに、周囲のサポートも積極的に活用してください。