Contents

騒音問題の原因と現状の把握

まず、現状を整理しましょう。隣室が以前倉庫だったため、防音性が低い可能性が高いことが問題の根源です。隣人の生活音(テレビ、ギター)が聞こえるだけでなく、質問者さんの生活音も同様に聞こえている可能性が高いです。大家さんの対応も残念ながら現状を変える助けにはなっていないようです。 深夜のギター演奏は明らかに問題であり、睡眠不足による不眠症も深刻な状況です。 日曜日のお昼過ぎの掃除機の音で壁を叩かれたという事実も、隣人の神経質な面を伺わせます。

騒音問題への具体的な対処法

騒音問題の解決には、段階的なアプローチが必要です。

1. 大家さんへの再交渉

現状の大家さんの対応は不十分です。「生活音」という曖昧な表現ではなく、具体的な騒音の内容(時間帯、音の種類、頻度)を記録し、改めて大家さんに相談しましょう。 可能な限り、騒音の記録として、日時、音の種類、音量(主観的な表現ではなく、例えば「普通の会話レベル」「大声」など具体的な表現を用いる)をメモしておきましょう。 録音も有効ですが、事前に大家さんや管理会社に許可を得ることが重要です。 証拠となる資料を提示することで、大家さんの対応を促すことができます。 また、近隣住民からの苦情事例や、騒音に関する法律(騒音規制法など)を参考に、大家さんに改善を求めることも有効です。

2. 隣人への直接交渉(慎重に)

大家さんとの交渉がうまくいかない場合、隣人への直接交渉も検討できますが、これは非常にデリケートな問題です。 いきなり苦情を言うのではなく、まずは「挨拶」から始めましょう。 簡単な自己紹介と、近隣住民として良好な関係を築きたいという意思表示を伝えることが大切です。 その後、騒音について具体的な時間帯や音の種類を伝え、「迷惑している」という事実を穏やかに伝えましょう。「あなたを責めているわけではない」というニュアンスを伝えることが重要です。 この際、感情的にならず、冷静に事実を伝えることが大切です。 トラブルを避けるため、第三者の立会いのもとで話し合うのも一つの方法です。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. 防音対策の強化

騒音対策として、自分の部屋の防音性を高めることも有効です。 具体的には、以下の対策が考えられます。

- カーテンやブラインドの活用: 窓からの騒音侵入を防ぐために、遮音性の高いカーテンやブラインドを取り付けましょう。厚手の生地や、二重構造のカーテンが効果的です。

- カーペットやマットの敷設: 床からの騒音伝播を防ぐために、カーペットやマットを敷きましょう。特に、防音効果のある素材を選ぶことが重要です。

- 壁や窓への吸音材の設置: 壁や窓に吸音材を取り付けることで、騒音を吸収し、室内への侵入を防ぎます。専門業者に相談して、最適な吸音材を選定してもらいましょう。

- 家具の配置: 家具を配置することで、音の反射を防ぎ、騒音を軽減することができます。例えば、本棚やソファを壁際に配置することで、効果があります。

これらの対策は、専門業者に相談することで、より効果的な方法を選ぶことができます。

4. 生活習慣の見直し

騒音を出さないように、自分の生活習慣を見直すことも重要です。 特に、夜間の活動は控え、騒音の発生しやすい時間帯には、静かな行動を心がけましょう。

5. 専門家への相談

問題が解決しない場合は、弁護士や専門機関に相談することを検討しましょう。 弁護士は法的観点からアドバイスをしてくれます。 専門機関では、騒音測定や騒音対策のアドバイスを受けることができます。

グレーインテリアで落ち着く空間づくり

騒音問題に悩まされていると、精神的なストレスが大きくなります。 そこで、お部屋のインテリアを工夫して、リラックスできる空間を作ることをお勧めします。 グレーは、落ち着きと安らぎを与えてくれる色です。 様々なトーンのグレーを取り入れることで、洗練された空間を演出できます。

- 壁の色: 薄いグレーの壁紙を使用することで、部屋全体が落ち着きのある雰囲気になります。

- 家具: ダークグレーのソファや、ライトグレーのチェアなどを配置することで、空間の統一感を高めることができます。

- カーテン: グレーのカーテンは、遮光性も高く、騒音対策にも役立ちます。

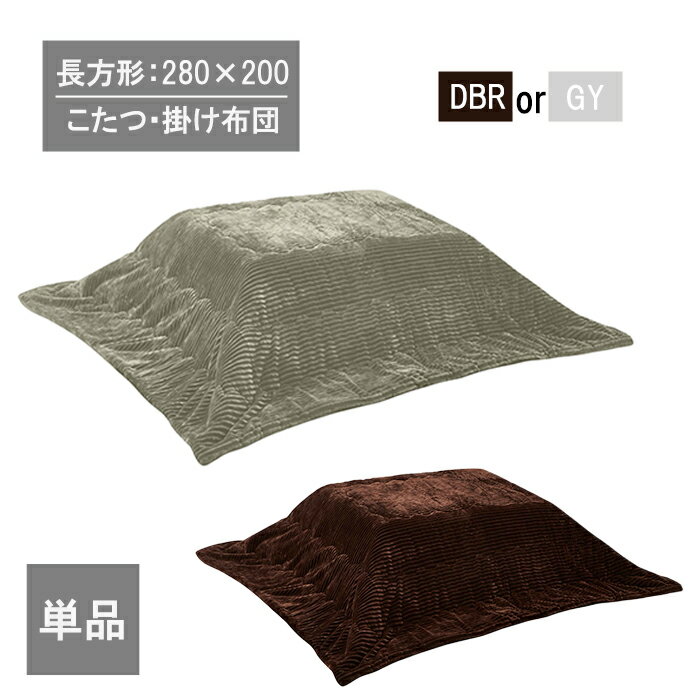

- 小物: グレーのクッションやブランケットなどを加えることで、よりリラックスできる空間になります。

グレーを基調としたインテリアは、騒音問題によるストレスを軽減し、心身ともにリラックスできる空間を作るのに役立ちます。

まとめ

騒音問題は、放置すると精神的な負担が大きくなります。 まずは、大家さんとの交渉、そして必要に応じて隣人との話し合い、そして自分の部屋の防音対策を検討し、段階的に解決を目指しましょう。 同時に、リラックスできる空間づくりも心がけ、心身ともに健康な生活を送るように努めましょう。