Contents

失踪した借主との賃貸契約解除

まず、住人Aの失踪によって賃貸契約を解除するには、「賃貸借契約の解除事由」に該当する必要があります。住人Aが長期間失踪している場合、「正当な理由なき滞納」とみなせる可能性があります。ただし、住人Aの妻の母親が家賃を支払っているという状況は複雑です。

契約書の内容を確認し、家賃滞納に関する条項を確認しましょう。契約書に具体的な滞納日数や解除条項が明記されている場合は、それに基づいて対応できます。もし明記されていない場合でも、一定期間以上の滞納は契約解除の理由となります。ただし、裁判になる可能性も考慮し、弁護士に相談することを強くお勧めします。

失踪者の所在確認と催告

住人Aの所在が不明なため、まずは住人Aへの書面による催告を行いましょう。内容証明郵便で送付することで、証拠として残ります。催告の内容は、家賃滞納と失踪による契約解除の意思表示、そして一定期間内に連絡がない場合は契約解除とすると明記します。

弁護士への相談

弁護士に相談することで、状況に応じた適切な対応策を検討できます。裁判になった場合の勝訴確率や、手続きの方法などを具体的にアドバイスしてもらえます。特に、住人Aの妻の母親が家賃を支払っているという特殊な状況は、弁護士の専門的な知識が必要となるでしょう。

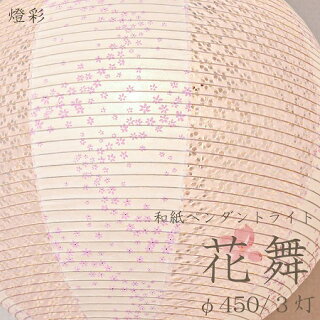

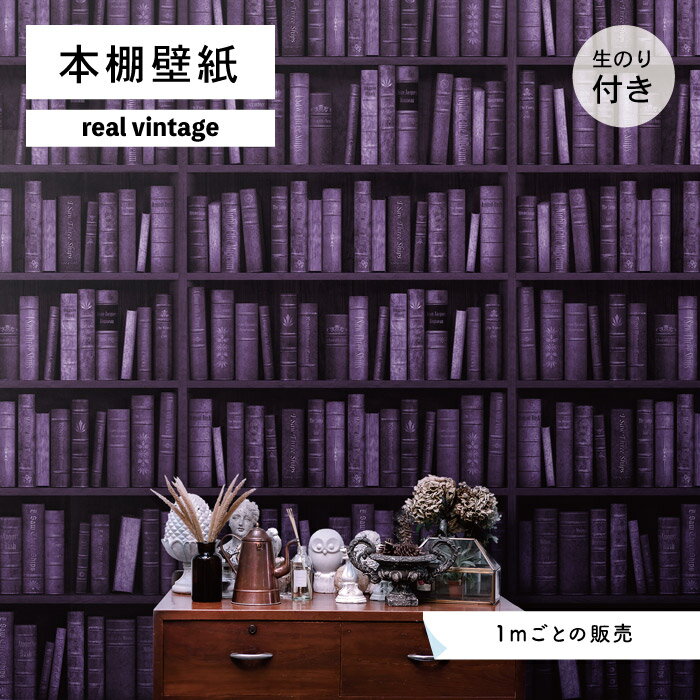

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

子供Bの権利と契約継続の可否

子供Bが成人であり、賃貸物件に居住している場合は、住人Aの相続人として権利を主張してくる可能性があります。しかし、同居の申告がされておらず、住人Aの妻も同居を否定していたという状況では、子供Bの居住権の主張が認められるかは微妙です。

契約継続の必要性

子供Bが住人Aの相続人として契約を継続する意思を示した場合、名義変更や新規契約を検討する必要が出てきます。しかし、現状では家賃滞納や住人Aの失踪など、契約継続に不安要素が多くあります。

新たな契約締結時の注意点

もし、子供Bと新たな契約を結ぶ場合は、必ず敷金と連帯保証人(または保証会社)を立てることを強くお勧めします。過去の滞納履歴や、住人Aの失踪という事実から、リスクを軽減する必要があります。

家賃滞納と今後の対応

住人Aの妻の母親についても、家賃未納が約245,000円に上っている状況です。この未納分についても、督促状を送付し、支払いを求める必要があります。それでも支払いがされない場合は、裁判による請求も検討しなければなりません。

未納家賃回収

未納家賃の回収は、弁護士に依頼するのが最も確実です。弁護士は、法的措置を講じるための適切な手続きを熟知しており、回収の可能性を高めることができます。

退去を求める方法

住人Aと子供Bの退去を求めるには、裁判手続きが必要となる可能性が高いです。弁護士に相談し、状況を説明して、適切な手順を踏むことが重要です。裁判では、証拠となる書類(契約書、家賃領収書、催告状、内容証明郵便など)を提出する必要があります。

裁判における注意点

裁判では、「正当な理由」に基づいて退去を求める必要があります。住人Aの失踪、長期間の滞納、そして子供Bの同居申告の無さなどを証拠として提示し、裁判官を納得させる必要があります。

専門家の視点:弁護士への相談が不可欠

今回のケースは、失踪、家賃滞納、同居人問題など、複数の複雑な問題が絡み合っています。そのため、弁護士への相談は必須です。弁護士は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、具体的な手続きをサポートしてくれます。

まとめ:早めの行動と専門家の活用が重要

賃貸トラブルは、早期に対処することが重要です。放置すると、問題が複雑化し、解決が難しくなる可能性があります。今回のケースでは、弁護士に相談し、適切な手続きを踏むことで、問題解決への糸口を見つけることができるでしょう。 具体的な行動としては、まず弁護士に相談し、住人Aへの催告、未納家賃の請求、そして必要であれば裁判手続きを進めることをお勧めします。