Contents

調停における心理的な側面:相手方の行動の解釈

調停は、当事者間で紛争解決を目指す場です。しかし、感情的な対立が根強く残るケースも多く、相手方の行動には様々な心理が潜んでいる可能性があります。質問者様がお感じになる不快感や不安は、決して不自然ではありません。 相手方が待合室前で顔を合わせる行動の背景には、いくつかの可能性が考えられます。

1. 圧力や威圧感を与えるため

相手方が、質問者様に心理的な圧力をかけ、調停において有利な立場を築こうとしている可能性があります。顔を合わせることで、質問者様の精神的な負担を増大させ、交渉を有利に進めようとする戦略かもしれません。特に、弁護士同伴であることから、この可能性は高まります。

2. 交渉の余地を探るため

直接的な会話は避けつつも、質問者様の反応や表情から、今後の交渉の余地を探ろうとしている可能性もあります。 相手方の心理状態や譲歩の余地を測るため、間接的にコミュニケーションを取ろうとしているのかもしれません。

3. 関係修復の意思表示(可能性は低い)

まれなケースですが、相手方が、調停を通じて関係修復を望んでおり、その意思表示として顔を合わせている可能性も、完全に否定できません。しかし、弁護士同伴であること、そして質問者様が不快感を抱いていることから、この可能性は低いと考えられます。

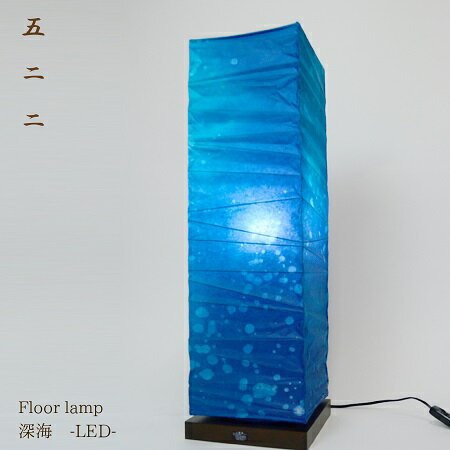

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

4. 単なる偶然

最後に、単なる偶然という可能性も考慮しなければなりません。待合室が狭く、どうしても顔を合わせてしまうという状況も考えられます。しかし、6回連続で同じ状況が起こることは、偶然とは言い難いでしょう。

具体的な対処法:心理的な負担を軽減するための戦略

相手方の心理を読み解くことは重要ですが、それ以上に重要なのは、質問者様自身の心理的な負担を軽減することです。以下に、具体的な対処法を提案します。

1. 弁護士との連携強化

弁護士に、相手方の行動について相談し、適切な対応策を検討しましょう。弁護士は、法律的な観点だけでなく、心理的な側面からもアドバイスをしてくれるはずです。相手方の行動が、調停の妨害にあたる可能性についても確認しましょう。

2. 待合室での行動パターンを変える

待合室での滞在時間を調整したり、別の場所に移動したりするなど、相手方と顔を合わせない工夫をしてみましょう。 例えば、調停開始時刻ギリギリに到着する、あるいは、調停終了後すぐに退室するといった方法が考えられます。

3. 心理的な距離を作る

相手方と直接的な視線を避け、必要以上に近づかないようにしましょう。 落ち着いて、自分のペースを保つことが重要です。 必要以上に反応せず、淡々と自身の主張を貫くことが大切です。

4. 専門家への相談

調停による精神的な負担が大きすぎる場合は、カウンセラーや精神科医に相談することも検討しましょう。専門家のサポートを受けることで、心理的な安定を保ち、調停に臨むことができます。

5. 記録を残す

相手方の行動を記録として残しておくことも有効です。 日付、時間、場所、相手方の行動などをメモしておけば、弁護士への相談や今後の対応に役立ちます。

専門家の視点:弁護士からのアドバイス

弁護士の立場から見ると、相手方の行動は、調停戦略の一環として解釈される可能性が高いです。相手方は、質問者様の心理状態を揺さぶり、有利な条件を引き出そうとしているかもしれません。そのため、感情に左右されず、冷静に状況を判断し、弁護士と連携して対応することが重要です。 相手方の行動に惑わされず、自身の主張を明確に伝え、調停を進めていくことが大切です。

インテリアとの関連性:落ち着ける空間づくり

調停というストレスフルな状況下では、自宅でのリラックスが不可欠です。 落ち着ける空間づくりは、精神的な安定を保つ上で非常に重要です。 グレーのインテリアは、落ち着きと安定感を与えてくれる色です。 グレーを基調とした空間は、心を落ち着かせ、集中力を高めるのに役立ちます。 例えば、グレーのソファやカーテン、クッションなどを活用することで、リラックスできる空間を演出できます。 また、間接照明を効果的に使用することで、より穏やかな雰囲気を作り出すことができます。

まとめ:冷静な対応と自己ケアを

調停は、精神的に負担のかかるプロセスです。 相手方の行動に惑わされず、冷静に対応し、弁護士と連携して進めていくことが重要です。 同時に、自身の心理的なケアも忘れずに行いましょう。 落ち着ける空間づくりや専門家への相談なども有効な手段です。