Contents

誤配送された郵便物の適切な処理方法

まず、ご自身の行為が郵便法第42条違反に該当する可能性があることを認識されている点、誠実な姿勢を示されていることを評価します。郵便法第42条は、他人の郵便物を拾得した場合、その旨を郵便局に届け出ることを義務付けています。誤配送された郵便物も拾得物と同様に扱われます。宛名が異なるにも関わらず、自宅に届いた郵便物を一定期間保管した後に廃棄されたことは、法律違反に該当する可能性が高いです。

重要なのは、誤配送された郵便物を発見した時点で、速やかに最寄りの郵便局に届け出るべきということです。 これは、犯罪を避けるためだけでなく、郵便物の持ち主への配慮、そして円滑な郵便サービスの維持のためにも不可欠です。

具体的な手順としては、郵便物を郵便局に持参し、事情を説明します。郵便局員は、郵便物の内容を確認し、適切な処理を行います。

郵便事業者への責任と改善点

質問者様の「郵便事業者の責任を高めるべき」というご意見は、重要な点を突いています。確かに、誤配送は郵便事業者側のミスが原因である場合が多いです。 誤配送を減らすためには、郵便事業者側にもより厳格な管理体制と迅速な対応が求められます。

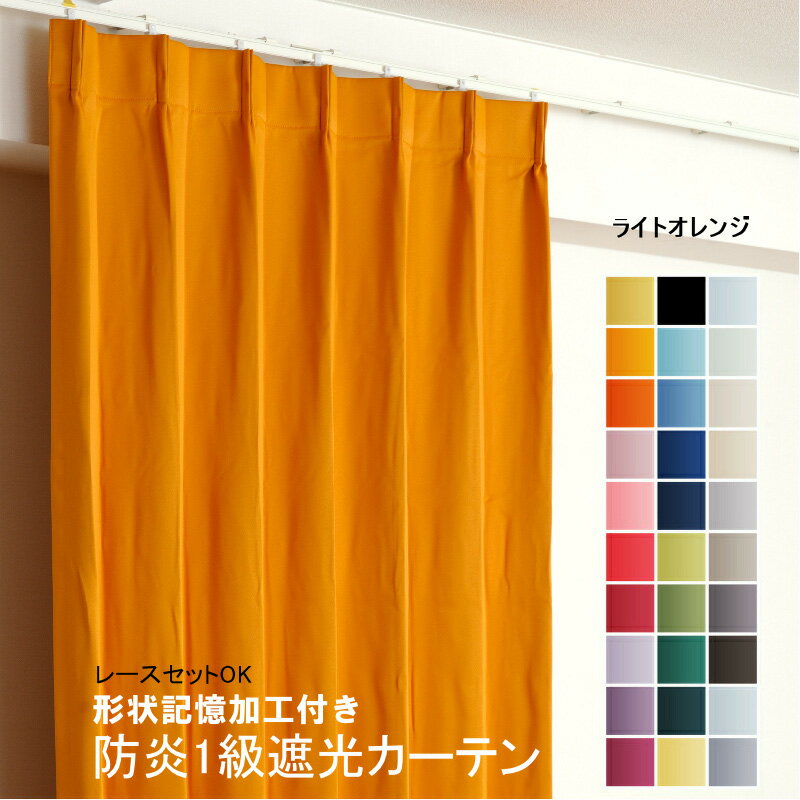

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

郵便事業者の責任:

* 正確な住所の確認と仕分けの徹底:郵便物の仕分け過程における人的ミスやシステムエラーを減らすための対策が必要です。これは、最新の技術導入や従業員教育の強化によって実現可能です。

* 誤配送発生時の迅速な対応:誤配送が判明した場合、速やかに回収を行うシステムが必要です。現在、誤配送に気づいても、回収に時間がかかったり、回収されないケースもあるようです。これは、顧客への迅速な対応と信頼感の維持に欠かせません。

* 住所類似性の高い郵便物の管理:質問者様の例のように、住所が類似している場合の誤配送は、特に注意が必要です。より厳格な住所確認システムや、類似住所への配送における二重チェック体制の構築が求められます。

* 顧客への情報提供:誤配送が発生した場合、顧客に迅速に状況を伝え、対応策を提示する必要があります。

具体的な改善策:

* AIを活用した住所認識システムの導入:AIを活用することで、住所の読み取り精度を高め、誤配送を未然に防ぐことができます。

* 従業員教育の強化:郵便物の取り扱いに関する研修を強化し、正確な仕分けと迅速な対応を徹底する必要があります。

* 顧客への情報提供システムの改善:誤配送の発生状況や対応状況を顧客にリアルタイムで知らせるシステムを構築することで、顧客の不安を解消し、信頼関係を構築できます。

* デジタル化の推進:郵便物のデジタル化を進めることで、誤配送のリスクを軽減し、効率的な配送を実現できます。

一般企業との比較と責任の所在

一般企業において、重要書類の紛失は重大な問題であり、顧客への謝罪、損害賠償などの責任を負うことになります。郵便事業も同様の責任を負うべきであるというご意見は、至極当然です。郵便物は、単なる紙切れではなく、個人の重要な情報や財産に関わるものです。その取り扱いには、高い責任が伴います。

まとめ:より良い郵便サービスに向けて

誤配送された郵便物への対応は、法律遵守はもちろんのこと、相手への配慮が不可欠です。 しかしながら、郵便事業者にも、誤配送を減らすための努力と、発生時の迅速な対応が求められます。 民間人への義務と責任を課す一方で、事業者側の責任を軽視することは、バランスの取れたシステムとは言えません。 より安全で信頼できる郵便サービスを実現するためには、事業者と利用者双方の意識と努力が不可欠です。 今回の経験を踏まえ、より良い郵便サービスの構築に貢献できるよう、意見を積極的に発信していきましょう。