認知症の理解:症状と行動の背景

認知症は、記憶力や思考力、判断力の低下といった症状を示す脳の病気です。 その症状は、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体病など、様々な種類によって異なり、進行度合いによっても大きく変化します。 教材に載っている典型的な症状はあくまで平均的なものであり、実際には個人差が非常に大きいため、あなたの経験のように、教材には載っていないような行動が見られることは珍しくありません。

感情の揺らぎと行動化

軽度認知障害(MCI)や軽度の認知症の方の場合、記憶障害はそれほど顕著ではないものの、感情の揺らぎが大きくなり、それをコントロールすることが難しくなるケースがあります。 例えば、些細なことで不安になったり、怒りを感じたり、急に悲しくなったりするといったことが頻繁に起こります。 そして、その感情を言葉で表現することが難しい場合、行動で表現することになります。 これが、大人しい利用者から突然喧嘩をしかけたり、職員の仕事にケチをつけたりする行動につながっている可能性があります。

環境への過敏さと不安

認知症の方は、環境の変化に非常に敏感です。 日常のルーティンが崩れたり、知らない人が現れたり、騒がしい環境になったりすると、強い不安やストレスを感じ、それをコントロールできずに、ナースコールを鳴らしたり、周りの人の言動に過剰に反応したりする行動につながることがあります。 また、自分の居場所や役割が分からなくなることで、不安定な行動をとることもあります。

自己中心的行動の増加

認知症が進行すると、自己中心的な行動が増える傾向があります。 これは、脳の機能低下によって、他者の感情や状況を理解することが難しくなるためです。 自分の欲求を優先し、他人の気持ちや都合を考慮することができなくなってしまうのです。 そのため、優先順位を決めて仕事をしている職員の邪魔をしたり、自分のことしか考えない行動をとったりするのです。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的な対応策と職員の心構え

認知症高齢者の行動を理解し、適切に対応するためには、以下の点を意識することが重要です。

1. 行動の背景を探る:なぜその行動をとるのか?

まず、その行動の背景にある感情やニーズを理解しようと努めることが大切です。 例えば、喧嘩をしかけてくる利用者は、実は寂しさや不安を感じているのかもしれません。 ナースコールを鳴らす利用者は、何か助けが必要なのかもしれません。 ケチをつける利用者は、本当は何かを伝えたい、もしくは不安を解消したいのかもしれません。 その行動の裏にある「本当のこと」を探る努力が必要です。

2. 環境調整:落ち着ける空間と生活リズムの確立

落ち着ける環境を作ることは非常に重要です。 例えば、部屋の明るさや温度、騒音レベルなどを調整し、利用者がリラックスできる空間を作る努力が必要です。 また、規則正しい生活リズムを作ることで、不安やストレスを軽減することができます。 可能な限り、利用者の個々のニーズに合わせたケアを提供することが求められます。

3. コミュニケーション:共感とリフレーミング

利用者とのコミュニケーションにおいては、共感を示すことが重要です。 彼らの感情を理解し、受け入れる姿勢を示すことで、安心感を与え、落ち着かせます。 また、言葉ではなく行動で表現される感情を読み取ろうと努力する必要があります。 例えば、怒っているように見える行動の裏に、実は不安や恐怖が隠れているかもしれません。 そのような場合は、リフレーミングという手法を用いることができます。 これは、利用者の行動を否定するのではなく、その行動の意図を肯定的に解釈し、伝え直す方法です。

4. ルールと指示:シンプルで分かりやすく

認知症の方は、複雑な指示やルールを理解することが難しい場合があります。 そのため、シンプルで分かりやすい言葉で、繰り返し説明することが重要です。 また、視覚的な補助(絵カードなど)を使うことも効果的です。 ルールを守れない場合は、叱るのではなく、優しく励まし、サポートすることが大切です。

5. チームワークと専門家の活用:相談と情報共有

認知症のケアは、一人で抱え込まず、チーム全体で協力することが重要です。 同僚や上司と情報を共有し、相談することで、より効果的な対応策を見つけることができます。 必要に応じて、医師や看護師、ケアマネージャー、認知症専門の相談機関などに相談し、専門家のアドバイスを受けることも大切です。 施設には必ず相談できる窓口がありますので、積極的に活用しましょう。

6. 自己ケア:職員のメンタルヘルス

認知症のケアは、精神的にも肉体的にも負担が大きいため、自分のメンタルヘルスにも気を配ることが大切です。 ストレスを感じたら、一人で抱え込まずに、同僚や上司、専門機関に相談しましょう。 休暇をきちんと取得し、リフレッシュすることも重要です。

事例:グレーのインテリアと認知症ケア

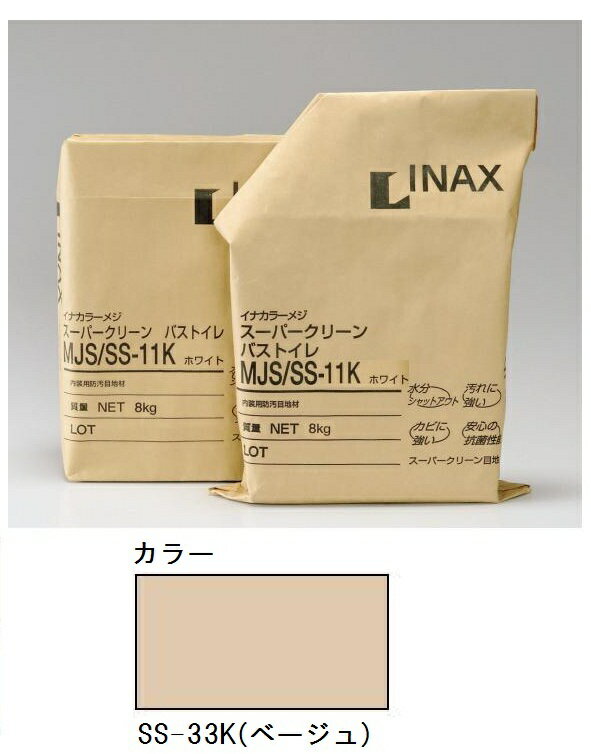

例えば、落ち着きと安心感を与えるグレーのインテリアは、認知症ケアの現場においても有効です。 グレーは、刺激が少なく、穏やかな印象を与える色です。 部屋の壁や家具にグレーを使用することで、利用者の精神的な落ち着きを促すことができます。 ただし、グレーばかりだと暗くなってしまうため、他の色とバランスよく組み合わせることが大切です。 例えば、白やベージュなどの明るい色と組み合わせることで、清潔感と明るさを確保できます。 また、自然素材を取り入れることで、温かみと安心感を与えることができます。

専門家の視点:認知症ケアにおける色の効果

色彩心理学の専門家によると、グレーは、中立的で落ち着いた印象を与えるため、認知症の方の不安や興奮を鎮める効果があると言われています。 しかし、グレーを多用しすぎると、圧迫感や閉塞感を与えてしまう可能性もあるため、他の色とのバランスが重要です。 明るい色をアクセントとして取り入れることで、空間を明るくし、活気を与えることができます。