認知症高齢者の拒否行動への対応:原因の特定と具体的なアプローチ

介護の現場で、特に認知症高齢者の拒否行動は、介護者にとって大きな悩みです。 質問にあるようなトイレ誘導、着替え、入浴、食事の拒否は、単なる「相性」の問題ではなく、認知症の症状や、その方の過去の経験、現在の状況など、様々な要因が複雑に絡み合っている可能性が高いです。 まずは、その利用者様への理解を深めることから始めましょう。

1. 拒否行動の記録と分析:詳細な記録が解決への第一歩

まず、重要なのは、詳細な記録です。拒否行動が発生した日時、状況、利用者様の表情や言葉、その前後の出来事などを記録しましょう。 記録は、客観的な事実を記述することを心がけ、「相性が悪い」といった主観的な表現は避けましょう。 例えば、

* 日時:2024年10月27日 14:00

* 行為:トイレ誘導拒否

* 状況:昼食後、職員Aがトイレ誘導を試みた。利用者様は「嫌だ」と一言だけ発言し、部屋に戻った。

* 利用者様の表情:眉間に皺を寄せ、不安げな表情をしていた。

* 前後の出来事:昼食は半分しか食べなかった。

このように詳細に記録することで、拒否行動のパターンや、引き金となる要因が見えてくる可能性があります。 記録は、チーム全体で共有し、分析することで、より効果的な対応策を検討できます。 記録用紙は、シンプルで書きやすいものを用意し、負担にならないようにしましょう。

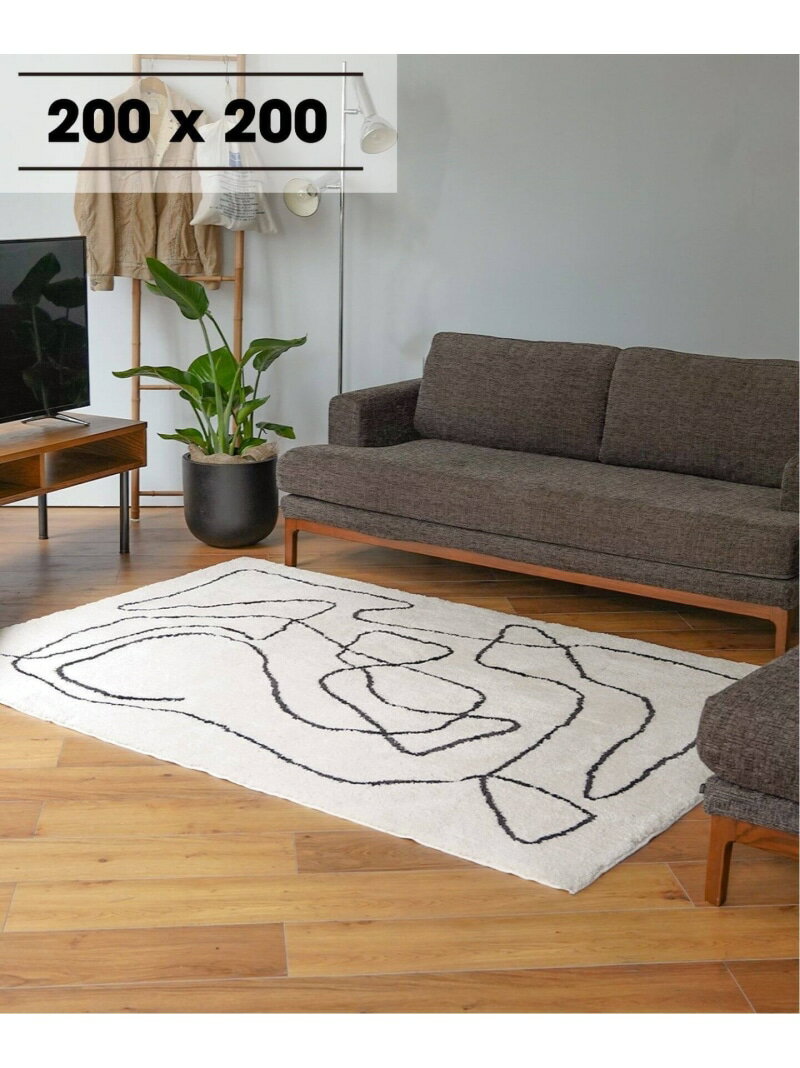

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 利用者様の背景を知る:過去の経験や現在の状態の把握

利用者様の過去の経験や、現在の身体状況、精神状態などを把握することも重要です。 ご家族や、以前の介護者からの情報収集、医療機関との連携なども有効です。 例えば、過去のトラウマや、現在の痛み、不眠など、身体的・精神的な不調が拒否行動の原因となっている可能性があります。 これらの情報に基づいて、より適切な対応を検討できます。

3. 非言語コミュニケーションへの配慮:言葉以外のサインを読み解く

認知症高齢者は、言葉によるコミュニケーションが困難な場合があります。 そのため、表情、身振り、姿勢などの非言語コミュニケーションに注意深く目を向けましょう。 不安や恐怖を感じている場合、身体を緊張させたり、目をそらしたりするなどのサインを示すことがあります。 これらのサインを読み取り、適切な声かけや対応をすることが重要です。 例えば、穏やかな表情でゆっくりと近づき、手を優しく握って安心感を与えるなど。

4. 環境調整:落ち着ける空間づくり

部屋の環境も、拒否行動に影響を与える可能性があります。 部屋が暗すぎたり、騒がしかったりすると、利用者様は不安を感じやすくなります。 落ち着いた雰囲気の部屋にするために、照明を調整したり、騒音源を排除したりするなどの工夫が必要です。 グレーのインテリアは、落ち着きと安心感を与える効果があります。 壁の色、カーテン、家具などにグレーを取り入れることで、穏やかな空間を作ることができます。 また、植物を置くことや、好きな写真などを飾ることで、よりリラックスできる環境を作ることができます。

5. 声かけとアプローチ方法:焦らず、ゆっくりと

声かけも重要です。 焦らず、ゆっくりとしたペースで、優しく、はっきりとした言葉で話しかけましょう。 利用者様のペースに合わせて、無理強いせず、時間をかけて対応することが大切です。 また、選択肢を与えることで、利用者様の意思を尊重することも重要です。 例えば、「今、トイレに行きますか?それとも、少し後で行きましょうか?」といったように、選択肢を与えることで、利用者様の協力を得やすくなります。

6. チームでの連携:情報共有と協力体制の構築

介護チーム全体で、情報共有を行い、協力体制を築くことが重要です。 それぞれの職員が、利用者様への対応について、記録や意見を共有することで、より効果的な対応策を検討できます。 また、定期的にチームミーティングを行い、課題や改善点について話し合うことで、チーム全体のスキル向上にも繋がります。

専門家の視点:認知症ケア専門士からのアドバイス

認知症ケア専門士の視点から、いくつかアドバイスをさせていただきます。 拒否行動は、認知症の症状の一つであり、その原因は多岐に渡ります。 そのため、一人の職員だけで対応しようとせず、チーム全体で連携し、多角的なアプローチを行うことが重要です。 また、専門機関への相談も有効です。 医師や看護師、ケアマネージャー、精神科医など、専門家の意見を聞きながら、最適な対応策を検討しましょう。 焦らず、じっくりと時間をかけて、利用者様との信頼関係を築くことが、最終的には、介護の質を高め、利用者様のQOL(生活の質)向上に繋がります。

実践的なアドバイス:具体的な行動例

* 時間をかける:トイレ誘導は、急がずに、ゆっくりと時間をかけて行いましょう。

* 言葉を選ぶ:優しい言葉を選び、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

* 非言語コミュニケーション:表情や身振り、姿勢などにも注意を払いましょう。

* 環境を整える:落ち着ける空間づくりを心がけましょう。グレーの落ち着いた色調のインテリアは、リラックス効果があります。

* 選択肢を与える:利用者様に選択肢を与え、意思を尊重しましょう。

* 記録を残す:詳細な記録を残し、分析することで、より効果的な対応策を検討できます。

* チームで連携:チーム全体で情報共有し、協力体制を築きましょう。

* 専門家への相談:必要に応じて、専門機関に相談しましょう。