Contents

認知症ともの取られ妄想:原因と対応の難しさ

認知症による「もの取られ妄想」は、本人にとって非常に辛い症状です。現実と妄想の区別がつかず、強い不安や怒り、混乱を招きます。特に夜間は、周囲の刺激が少ない分、妄想が強まりやすい傾向があります。今回のケースでは、偽札を使用することで一時的に症状の緩和が見られたものの、根本的な解決には至っていない点が懸念されます。 介護職員の方々が、日々、このような状況に直面し、最善の対応を模索されていることに、まずは敬意を表したいと思います。

もの取られ妄想の原因を探る

もの取られ妄想の原因は、脳の機能低下による記憶障害や現実認識の歪みです。具体的には、以下の要因が考えられます。

- 記憶障害:物事を忘れてしまうため、自分が物をどこに置いたか分からなくなり、盗まれたと錯覚する。

- 見当識障害:時間や場所、自分が誰なのか分からなくなるため、現実と妄想の区別がつかなくなる。

- 判断力・思考力の低下:論理的な思考が困難になり、非現実的な考えを受け入れやすくなる。

- 不安やストレス:環境の変化や身体的な不調など、不安やストレスが妄想を悪化させる。

これらの要因は複雑に絡み合い、個々のケースによって症状の現れ方も異なります。そのため、一律の対応策はなく、個々の状況に合わせたケアが不可欠です。

現状の対応方法の評価と改善点

現在、一緒に偽札を探して見つけるという対応を取られていますが、これは一時的な対処療法に過ぎず、根本的な解決にはなりません。むしろ、この対応によって、本人が「お金がなくなる」という妄想を強化し、繰り返す可能性があります。 常に偽札を探し続ける行為は、本人の不安を増幅させ、睡眠の質を低下させる可能性も否定できません。 また、この方法は、本人の認知機能の低下を助長する可能性も懸念されます。

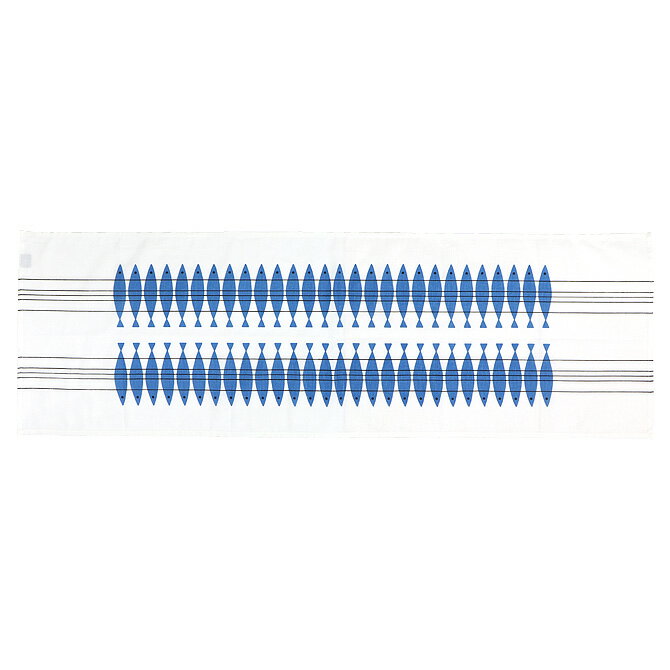

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

より効果的な対応策

より効果的な対応策としては、以下の点を考慮する必要があります。

- 環境調整:部屋を明るくし、整理整頓された状態を保つ。見やすい場所に時計やカレンダーを置くなど、見当識の改善を支援する。

- 安心感の提供:穏やかな声かけと、寄り添った姿勢で、本人の不安を軽減する。必要に応じて、手をつないで一緒に過ごす時間を作る。

- 日中の活動:認知症予防に繋がる、適度な運動やレクリエーションを取り入れる。日中の充実が、夜間の不安軽減に繋がる。

- 記録と分析:いつ、どのような状況で妄想が出現するかを記録し、パターンを分析する。これにより、トリガーとなる要因を特定し、予防策を講じることができる。

- 専門家への相談:医師や看護師、ケアマネージャー、精神保健福祉士など、専門家の意見を聞き、適切な対応策を検討する。

- 家族との連携:家族と密に連携を取り、日中の様子や、自宅での対応状況などを共有する。家族の理解と協力が、効果的なケアに不可欠です。

インテリアと認知症ケア:落ち着ける空間づくり

認知症ケアにおいて、生活空間の環境整備は非常に重要です。落ち着ける空間づくりは、不安や混乱を軽減し、精神的な安定をもたらします。

色の効果

紫は、落ち着きや安らぎを与える色として知られています。ただし、人によって感じ方は異なるため、本人の好みや状態に合わせて、適切な色を選ぶことが重要です。 例えば、寝室には落ち着いた紫系の壁紙やカーテンを使用し、リラックスできる雰囲気を演出するのも良いでしょう。 ただし、紫色の使用は、部屋全体を紫にするのではなく、アクセントとして使用するなど、バランスが重要です。

照明の効果

夜間の不安を軽減するためには、適切な照明も重要です。暗すぎる空間は不安感を増幅させるため、間接照明などを活用して、柔らかく、落ち着いた明るさを確保しましょう。 また、夜間のトイレ利用時は、足元灯などを活用し、転倒防止にも配慮する必要があります。

家具の配置

家具の配置は、安全面と、空間の広がり感を考慮する必要があります。 通路を広く確保し、転倒防止に配慮した配置にすることが重要です。 また、本人が自由に動ける空間を確保し、圧迫感を与えないように注意しましょう。

専門家の視点:多職種連携による包括的なケア

認知症ケアは、介護職員だけで対応できるものではありません。医師、看護師、ケアマネージャー、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士など、多職種が連携して包括的なケアを提供することが重要です。 定期的なカンファレンスを行い、情報共有や課題の共有を行い、最適なケアプランを作成・見直しすることが大切です。

まとめ:個々の状況に合わせた丁寧な対応を

認知症高齢者の「もの取られ妄想」への対応は、簡単なものではありません。 しかし、本人の状況を丁寧に観察し、不安を軽減するための環境整備や、多職種との連携を強化することで、より効果的なケアを提供することが可能です。 今回のケースでは、偽札を用いた対応を見直す必要があり、より本人の状態に合わせた、安心できる環境づくりと、専門家との連携を強化することで、より良い結果が期待できるでしょう。 決して一人で抱え込まず、周囲の協力を得ながら、最善の対応を心がけてください。