親の部屋の片付けられない問題:原因を探る

ご自身の親御さんの部屋の片付けられない状況、本当に辛いですね。 何度も掃除をされても元通りになってしまう現状、ご心労お察しいたします。 まず、親御さんが部屋を片付けられない原因をいくつか考えてみましょう。

1. 物の収納場所がない

質問にもあるように、服の収納場所がないことが大きな原因の一つと考えられます。クローゼットが一杯で、服を置く場所がない、あるいは収納スペース自体が不足している可能性があります。 溢れた服がソファに置かれ、さらに他の物が散乱していく悪循環に陥っているのではないでしょうか。

2. 片付けの習慣がない、もしくはできない

長年、片付けずに過ごしてきた習慣が身についている可能性があります。 年齢や健康状態によっては、片付けに必要な体力や集中力がない場合もあります。認知症の初期症状の可能性も考えられますので、その点も注意深く観察してみましょう。

3. 物への執着

不要な物でも、思い出や感情が絡んでいて捨てられないという場合もあります。 長年使ってきた物や、誰かに貰った物など、手放すことに抵抗があるのかもしれません。

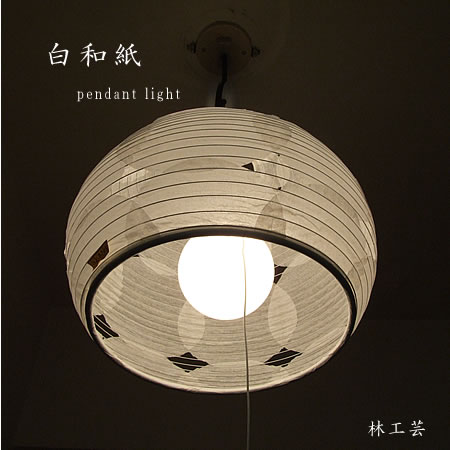

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

4. 精神的な問題

うつ病や不安障害などの精神的な問題を抱えている場合、部屋の片付けが困難になることがあります。 部屋が散らかった状態が、精神状態に悪影響を与えている可能性もあります。

親の部屋を片付けるための具体的なステップ

親御さんの部屋を片付けるには、単に掃除するだけでなく、根本的な問題解決が必要です。 以下のステップに従って、段階的に進めていきましょう。

ステップ1:親御さんとの対話

まずは、親御さんとじっくり話し合うことが大切です。 片付けられない理由を理解し、協力体制を築くことが重要です。 感情的にならず、共感する姿勢で話を聞きましょう。「片付けを手伝いたい」「一緒に快適な部屋にしたい」という気持ちを伝えましょう。

ステップ2:収納スペースの確保と整理

現状の収納スペースを評価し、不足している場合は追加の収納家具を検討しましょう。 クローゼットの整理、押入れの整理、あるいは収納ボックスの導入など、収納場所を増やす工夫が必要です。 収納用品を選ぶ際には、親御さんの体力や使いやすさを考慮することが大切です。例えば、軽い素材の収納ボックスや、引き出し式の収納家具などがおすすめです。

ステップ3:不要な物の処分

親御さんと一緒に、不要な物を処分しましょう。 処分する際には、親御さんの気持ちに寄り添い、無理強いしないことが大切です。 思い出の品などは、写真に撮って残すという方法もあります。 処分に困る物については、リサイクルショップや不用品回収業者に相談することもできます。

ステップ4:片付けやすい環境を作る

片付けやすい環境を作ることで、親御さんの負担を軽減できます。 例えば、床に物を置かないように促したり、必要な物を手の届く場所に置くなど、工夫してみましょう。 また、片付けやすいように、収納場所を分かりやすく表示するのも効果的です。

ステップ5:専門家のサポート

状況によっては、整理収納アドバイザーやケアマネージャーなどの専門家のサポートが必要となる場合があります。 専門家は、親御さんの状況に合わせた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。 特に、認知症の疑いがある場合などは、専門家の意見を聞くことが重要です。

インテリアの観点からのアプローチ

部屋の雰囲気を変えることで、片付けへのモチベーションを高めることも可能です。

1. 部屋の明るさ

暗い部屋は、何となく気分が沈みがちになり、片付けへの意欲を削いでしまいます。 カーテンや照明を見直し、部屋を明るくしましょう。 自然光を最大限に取り入れる工夫も重要です。

2. 色の活用

グレーは落ち着いた雰囲気を作り出し、リラックス効果も期待できます。 しかし、部屋全体がグレーだと暗く感じてしまう可能性もあります。 グレーをベースに、アクセントカラーとして、例えば、明るいパステルカラーのクッションやブランケットなどを加えることで、部屋に明るさと温かみをプラスできます。 また、収納ボックスや家具の色も、部屋全体の雰囲気に合ったものを選びましょう。

3. 家具の配置

家具の配置を変えることで、部屋の印象を大きく変えることができます。 ソファの位置を変えたり、収納家具を配置し直したりすることで、より使いやすく、片付けやすい空間を作ることができます。

まとめ

親御さんの部屋の片付けられない問題を解決するには、時間と忍耐が必要です。 親御さんとのコミュニケーションを大切にし、段階的に進めていくことが重要です。 必要に応じて専門家のサポートも活用しながら、快適な生活空間を一緒に作り上げていきましょう。