Contents

被災者生活再建支援金と覚書の法的効力

まず、被災者生活再建支援金は、実際に被災し、生活再建のために必要な方への支援を目的としています。 ご質問にあるように、娘婿が実際にその家に住んでおり、生活の拠点を失ったことが支援金の支給要件を満たしていると考えられます。そのため、法律的には、親戚に支援金を渡す義務はありません。

しかし、問題となるのは、娘婿が親戚に対して「支援金を譲る」という内容の覚書を作成している点です。 この覚書が、法的拘束力を持つのかが争点となります。

覚書の法的効力:強要や不当な圧力

法律相談で「覚書があるため、譲る意志があったことは明白」と言われたとのことですが、これは必ずしも真実ではありません。 覚書が作成された状況を詳しく検討する必要があります。

ご質問にあるように、娘婿が親戚に育てられた恩義があり、精神的に弱い立場にあったと推測されます。 そのような状況下で、親戚から支援金の譲渡を迫られ、強い圧力を感じて覚書に署名した可能性が高いです。

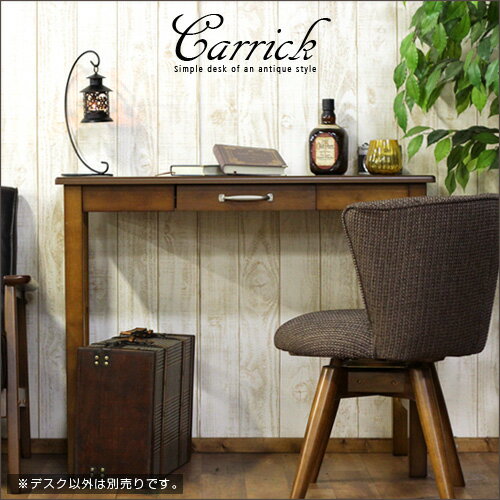

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

もし、娘婿が自由な意思で支援金を譲渡する意思表示をしたとは認められない場合、この覚書は無効と判断される可能性があります。 民法第90条では、意思表示に錯誤、詐欺、脅迫があった場合は、無効とされています。 このケースでは、「脅迫」に近い状況があったと主張できる余地があります。

覚書の法的効力:信義誠実の原則

さらに、民法第1条2項の信義誠実の原則にも反する可能性があります。 信義誠実の原則とは、契約当事者は、互いに誠実に、そして公平に契約を履行しなければならないという原則です。 親戚が、娘婿の弱みにつけ込み、一方的に有利な覚書を作成させた行為は、この原則に反すると主張できます。

覚書の法的効力:実行可能性と複数への譲渡

また、覚書が6人の親戚全員に対して同じ内容で作成されている点も問題です。 支援金を複数の者に同時に譲渡することは、実行不可能です。 この点も、覚書の無効を主張する根拠となります。

民事調停における対応

民事調停では、上記の点を主張することが重要です。 具体的には、以下の点を証拠とともに主張しましょう。

- 娘婿が覚書を作成した際の状況:親戚からの圧力、娘婿の精神状態など

- 覚書作成時の娘婿の経済状況:支援金が生活再建に不可欠であったこと

- 覚書の不公平性:一方的に親戚に有利な内容であること

- 覚書の実行不可能性:支援金を複数の者に譲渡できないこと

専門家の意見を仰ぐ

これらの点を効果的に主張するためには、弁護士などの専門家の助言を受けることを強くお勧めします。 専門家は、証拠の収集方法、主張の仕方、調停における戦略などをアドバイスしてくれます。 弁護士費用は負担が大きいかもしれませんが、最終的に有利な解決を得るためには重要な投資となります。

親戚への質問:調停の場で

調停の場で親戚に「なぜ覚書を書かせたのか」と質問することは有効です。 親戚が合法的な説明をできない場合、そのことが覚書が無効であることの証拠となります。 ただし、感情的な対立を避けるため、弁護士などの専門家を通じて質問することをお勧めします。

具体的なアドバイス

* 証拠集め:覚書、支援金受給に関する書類、娘婿の精神状態を示す資料(医師の診断書など)を収集しましょう。

* 専門家への相談:弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

* 冷静な対応:感情的にならず、冷静に事実を説明しましょう。

* 記録を残す:すべてのやり取りを記録に残しましょう。

まとめ

今回のケースは、被災者支援金という重要な制度に関わる問題であり、法的にも複雑な要素を含んでいます。 専門家の助言を得ながら、冷静に、そして毅然とした態度で対応することが重要です。 娘婿の立場、そして支援金の本来の目的を踏まえ、公正な解決を目指しましょう。