Contents

症状から考える:花粉症の可能性と他の原因

左目からの涙、鼻水、くしゃみ、鼻詰まり…これらの症状は確かに花粉症の可能性が高いです。しかし、花粉症以外の原因も考えられます。 花粉症かどうかを判断するには、症状だけでなく、時期や環境なども考慮する必要があります。

まず、症状の出現時期を確認しましょう。花粉症は、特定の花粉の飛散時期に症状が出ることが特徴です。スギ花粉症であれば2月~4月頃、ヒノキ花粉症であれば4月~5月頃、ブタクサ花粉症であれば8月~9月頃など、花粉の種類によって飛散時期が異なります。 ご自身の症状が出始めた時期を思い返してみてください。もし、特定の花粉の飛散時期と一致するなら、花粉症の可能性は非常に高くなります。

次に、環境との関連性を調べてみましょう。屋外で症状が悪化し、屋内では症状が軽くなる、あるいは症状が出ないという場合は、花粉症の可能性が高いと言えます。逆に、屋内でも症状が継続する場合は、ハウスダストやペットの毛、カビなど、屋内アレルゲンが原因の可能性もあります。

さらに、他の症状も確認しましょう。花粉症は、目や鼻の症状だけでなく、喉の痛み、咳、倦怠感などを伴うこともあります。これらの症状も合わせて考慮することで、より正確な判断ができます。

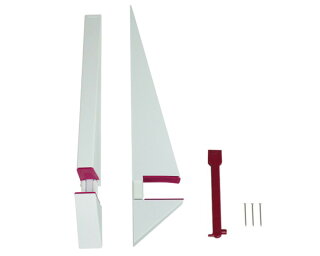

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

花粉症と疑われる場合の対処法とインテリアとの関連

もし、花粉症の可能性が高いと判断された場合、適切な対処法を実践することが大切です。

1. アレルゲンを避ける

花粉症対策の基本は、アレルゲンとなる花粉を避けることです。具体的な方法としては、以下の通りです。

- 外出時の対策:花粉の飛散が多い時間帯(午前中)の外出を控え、外出時はマスクを着用しましょう。眼鏡をかけることで、目への花粉の侵入を防ぐ効果も期待できます。また、帰宅時には、衣服についた花粉を落とすために、衣服を脱ぎ、髪を洗い、うがいと手洗いを行いましょう。

- 屋内環境の改善:花粉を家に入れないように、窓を閉め切って過ごす、空気清浄機を使用するなどが効果的です。空気清浄機を選ぶ際には、花粉除去機能が高いものを選びましょう。HEPAフィルター搭載のものがおすすめです。また、定期的に部屋の掃除を行い、ハウスダストを除去することも重要です。掃除機を使用する際は、HEPAフィルター付きの掃除機を使用するとより効果的です。 インテリアの観点からは、カーテンやラグなどの布製品は花粉を吸着しやすいので、定期的な洗濯や掃除が重要です。

2. 薬物療法

花粉症の症状を軽減するためには、抗ヒスタミン薬や点鼻薬などの薬物療法が有効です。薬局で市販されているものから、医師の処方箋が必要なものまで、様々な種類があります。症状の程度や体質に合わせて、適切な薬を選びましょう。 特に目の症状が強い場合は、点眼薬が効果的です。

3. 免疫療法

花粉症の根本的な治療法として、舌下免疫療法があります。これは、少量の花粉アレルゲンを摂取することで、体のアレルギー反応を抑制する方法です。効果が現れるまでには時間がかかりますが、長期的な効果が期待できます。医師と相談の上、検討してみましょう。

4. インテリアによる花粉対策

インテリアの工夫で花粉対策をすることも可能です。

- 花粉を寄せ付けにくい素材を選ぶ:家具やカーテン、ラグなどの素材は、花粉を吸着しにくいものを選びましょう。例えば、ツルツルとした素材の家具や、ポリエステルなどの合成繊維のカーテンは、花粉がつきにくく、掃除もしやすいです。逆に、綿や麻などの天然素材は花粉を吸着しやすいので、注意が必要です。

- 空気の循環を良くする:部屋の空気の循環を良くすることで、花粉の滞留を防ぎます。換気扇を使用したり、サーキュレーターを効果的に配置したりすることで、空気の流れを作り出すことができます。ただし、花粉の飛散が多い時間帯は換気を避けましょう。

- 植物を活用する:一部の植物には、空気中の花粉を吸着する効果があると言われています。ただし、すべての植物に効果があるわけではありませんし、植物そのものがアレルギーの原因となる可能性もあるので、注意が必要です。専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

他の可能性も考慮する

花粉症以外の原因として、結膜炎、アレルギー性鼻炎(花粉症以外のアレルギー)、風邪などが考えられます。 症状が改善しない場合、または症状が重症の場合は、眼科医や耳鼻咽喉科医を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

専門家の意見

アレルギー専門医によると、「症状だけで花粉症と断定することはできません。 正確な診断には、問診、血液検査、皮膚テストなどが必要になります。 特に、症状が長引く場合や、日常生活に支障をきたす場合は、医療機関への受診をお勧めします。」とのことです。

まとめ

左目からの涙、鼻水、くしゃみ、鼻詰まりといった症状は花粉症の可能性が高いですが、他の原因も考えられます。 症状が出始めた時期、環境との関連性、他の症状などを考慮し、必要に応じて医療機関を受診しましょう。 また、花粉症と診断された場合は、アレルゲンを避け、薬物療法などを活用して症状を軽減しましょう。インテリアの工夫も、花粉対策に役立ちます。