お部屋が散らかっていて、イライラする…そんなお気持ち、よく分かります。居心地の良い空間は、心身のリラックスに欠かせません。 親御さんが美大出身なのにレイアウトに困っているとのことですが、専門的な知識と実際の生活空間のニーズは異なるため、よくあることです。この記事では、レイアウトと片付けの両面から、あなたの部屋を快適な空間に変身させるための具体的な方法を、ステップごとに解説します。

Contents

1.現状分析:自分の部屋を客観的に見てみよう

まず、現状を把握することが大切です。部屋の写真を数枚撮り、以下の点をチェックしてみましょう。

- 家具の配置:ベッド、机、収納家具の位置関係はどうなっていますか?動線がスムーズですか?

- 物の配置:何がどこに置いてありますか?必要なものと不要なものは?

- 収納状況:収納スペースは足りていますか?収納方法に工夫はありますか?

- 採光と通風:窓の位置、カーテンの開閉状況、空気の巡りは良好ですか?

- 色使い:部屋全体の色のバランスはどうですか?落ち着ける色合いか、刺激的な色合いか?

これらの点を客観的に評価することで、問題点が明確になります。例えば、ベッドが窓際にあり、朝の日差しで目が覚めてしまう、収納が足りず床に物が散乱している、など具体的な問題点を洗い出しましょう。

2.理想の部屋のイメージを具体的に

現状分析が終わったら、理想の部屋を具体的にイメージしましょう。雑誌やインテリアサイト、Pinterestなどを参考に、どんな雰囲気の部屋にしたいか、どんな家具や小物を使いたいのか、具体的なイメージを膨らませてください。例えば、「シンプルで落ち着いたグレーの空間」「自然光がたっぷり入る明るい部屋」「好きな本に囲まれた読書空間」など、キーワードをいくつか挙げてみましょう。

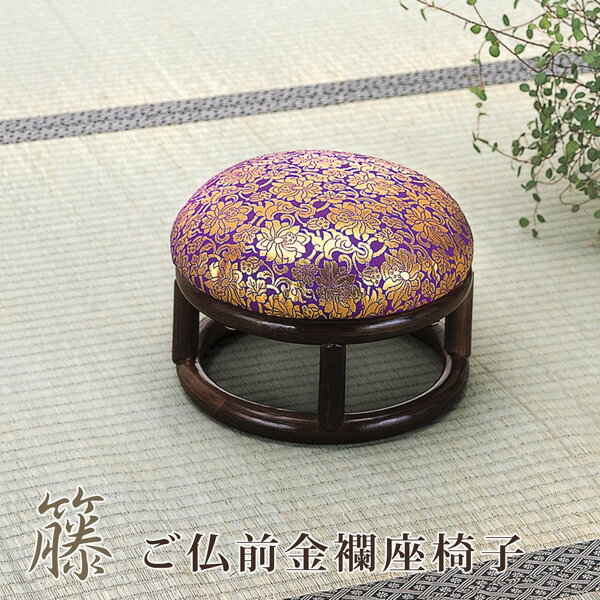

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

具体的なイメージを持つことで、レイアウトや片付けの方向性が定まり、迷いが少なくなります。

3.レイアウトの改善:動線と機能性を重視

部屋のレイアウトは、動線と機能性を重視することが大切です。ベッドの位置、机の位置、収納の位置などを考慮し、スムーズに動けるように配置しましょう。例えば、ベッドは窓から離れた場所に配置し、朝の日差しで目が覚めるのを防ぐ、机は窓際に配置して自然光を活かす、など、それぞれの家具の機能を最大限に活かせる配置を考えましょう。

3-1.家具の配置例

部屋の広さや形状によって最適なレイアウトは異なりますが、いくつか例を挙げます。

- コンパクトな部屋:ベッドを壁際に配置し、スペースを最大限に活用。収納はベッド下や壁面収納を活用。

- 広い部屋:ベッドと机を離して配置し、それぞれのスペースを確保。収納はウォークインクローゼットなどを活用。

- 窓が多い部屋:窓際に机やソファを配置し、自然光を最大限に活用。

4.片付けの要領:収納術と断捨離

片付けは、収納術と断捨離の両方が重要です。まず、不要な物を処分し、本当に必要な物だけを残しましょう。断捨離のコツは、「本当に必要か?」「最近使ったか?」「無くても困らないか?」を基準に判断することです。迷う場合は、一度箱にしまって、1ヶ月間使わなければ処分する、という方法もあります。

4-1.効果的な収納術

- 垂直収納:棚や引き出しを有効活用し、物を積み重ねずに収納する。

- ラベリング:収納ケースにラベルを貼ることで、中身が分かりやすく、探しやすくなる。

- 収納ボックスの活用:統一感のある収納ボックスを使うことで、見た目もスッキリする。

- 定期的な見直し:定期的に収納を見直し、不要な物を処分する。

収納用品は、グレーなどの落ち着いた色を選ぶと、部屋全体の統一感が生まれ、よりスッキリとした印象になります。

5.色の効果:グレーで落ち着きと清潔感を

グレーは、落ち着きと清潔感を与えてくれる万能な色です。壁や床、家具などにグレーを取り入れることで、リラックスできる空間を作ることができます。明るめのグレーは広く感じさせ、暗めのグレーはシックな雰囲気を演出します。グレーをベースに、アクセントカラーとして他の色を取り入れるのも良いでしょう。

例えば、グレーの壁に白い家具、そしてアクセントカラーとして、黄色のクッションやグリーンの観葉植物などを配置するのもおすすめです。色の組み合わせによって、全く異なる雰囲気を作り出すことができます。

6.専門家の力を借りる

どうしてもレイアウトや片付けに悩んでしまう場合は、インテリアコーディネーターや整理収納アドバイザーなどの専門家の力を借りるのも一つの方法です。専門家は、あなたの要望を聞きながら、最適なプランを提案してくれます。費用はかかりますが、プロの視点を取り入れることで、より効果的な空間づくりができるでしょう。

7.継続することが大切

部屋のレイアウトや片付けは、一度で完璧に終わるものではありません。定期的に見直しを行い、改善を続けることが大切です。少しずつでも良いので、継続することで、理想の部屋に近づいていくことができます。