Contents

居心地の悪さ、生産性のジレンマ

「居心地の良い部屋」と「生産性」は、一見相反する概念のように思えます。質問者様は、快適な空間が逆に怠惰を生み、仕事や外出への意欲を削ぐという経験をされています。これは決して珍しいことではありません。多くの人が、心地よすぎる環境に身を置くと、安住の地にとどまり、新たな挑戦や行動を起こすことをためらってしまうというジレンマを抱えています。

安心空間と生産性のバランス

実家のような安心空間と、質問者様の部屋の状況は共通点があります。それは、リラックスできる環境が、同時に「行動の抑制」につながっている点です。これは、脳が安全だと判断した際に、エネルギー消費を抑え、休息モードに入るという人間の自然な反応によるものです。 しかし、この反応が常にプラスとは限りません。仕事や学習など、目標達成には一定の緊張感やモチベーションが必要であり、過剰なリラックスは生産性を阻害する可能性があるのです。

ビジネスホテルのような部屋:ミニマリズムと生産性

質問者様は、ビジネスホテルのような、必要最低限の家具しか置かない部屋で生活されています。これは、ミニマリズムの考え方に通じるものであり、不要なものを排除することで、精神的な負担を軽減し、集中力を高める効果が期待できます。

ミニマリズムのメリットとデメリット

ミニマリズムは、物に囲まれないことで、思考の整理や精神的なゆとりを生み出す効果があります。しかし、極端なミニマリズムは、生活の不便さや、精神的なストレスにつながる可能性も否定できません。 質問者様のケースでは、不便さをあえて選び、生産性を維持しようとする戦略を取られています。これは、個人の特性やライフスタイルに合わせた、一つの有効な方法と言えるでしょう。

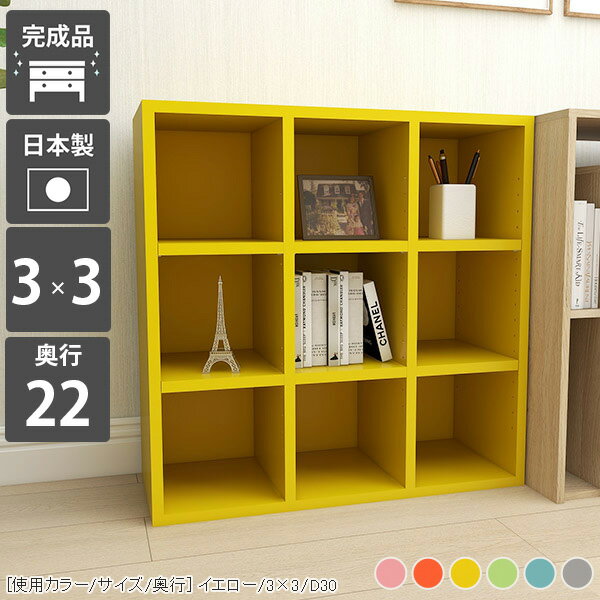

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

居心地と生産性のバランスを見つけるための具体的なステップ

では、どのようにすれば、居心地の良さすぎず、不快すぎない、生産性を維持できる空間を作ることができるのでしょうか?以下に、具体的なステップをご紹介します。

1. 機能性を重視したインテリア選び

まず、部屋の機能性を高めることから始めましょう。例えば、作業スペースには、姿勢の良い椅子や適切な高さのデスクを用意します。収納スペースは、必要なものを効率的に収納できるシステムを導入することで、散らかりを防ぎ、視覚的なストレスを軽減できます。

具体的な例:

* 作業用デスク:高さ調整可能なスタンディングデスクを導入し、気分転換に立ちながら作業できる環境を作る。 * 椅子:長時間座っても疲れにくいエルゴノミクスチェアを選ぶ。 * 収納:引き出し式収納や棚を適切な場所に配置し、必要なものをすぐに取り出せるようにする。

2. グレーインテリアを取り入れる

グレーは、落ち着きと清潔感を兼ね備えたニュートラルカラーです。刺激が少なく、集中力を妨げにくい環境を作るのに適しています。

グレーインテリアの活用例:

* 壁の色:グレーの壁紙やペンキで、落ち着いた雰囲気を作る。 * 家具:グレーのソファやデスク、椅子などを配置する。 * 小物:グレーのクッションやブランケット、カーテンなどを加える。 グレーは、他の色との組み合わせも容易です。例えば、白や黒を組み合わせることで、よりモダンで洗練された空間を演出できます。また、木製の家具と組み合わせることで、温かみのある空間を演出することも可能です。

3. 自然光と人工照明の活用

自然光は、気分を明るくし、生産性を高める効果があります。カーテンやブラインドなどを活用して、適切な明るさを確保しましょう。また、人工照明も重要です。作業スペースには、目に優しいLED照明を使用し、リラックスできる空間には、間接照明などを活用するのも効果的です。

4. 植物を取り入れる

観葉植物は、空気を浄化し、リラックス効果をもたらします。ただし、手入れが負担にならない程度に、厳選して配置しましょう。

5. デジタルデトックスの時間を作る

仕事や学習が終わった後は、デジタル機器から離れ、リラックスする時間を作りましょう。読書や音楽鑑賞、軽い運動など、自分の好きなことをして、心身をリフレッシュさせることが重要です。

6. 定期的な断捨離

定期的に不要なものを処分し、部屋を整理整頓することで、視覚的なストレスを軽減し、集中力を高めることができます。

専門家の視点:環境心理学

環境心理学の観点から見ると、居住空間は、私たちの行動や心理状態に大きな影響を与えます。快適すぎる空間は、安心感を与える一方で、行動の抑制につながる可能性があります。一方、不快すぎる空間は、ストレスや不安を引き起こす可能性があります。 理想的なのは、「程よく刺激的で、かつリラックスできる」空間です。これは、個人の特性や好みに合わせて調整していく必要があります。

まとめ:自分にとって最適な環境を見つける

質問者様の「居心地の悪さをあえて選ぶ」という戦略は、一つの有効な方法です。しかし、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。 重要なのは、自分にとって最適な環境を見つけることです。上記のステップを参考に、少しずつ改善を試みながら、生産性と快適性のバランスを調整していきましょう。