脳卒中片麻痺と階段昇降:安全対策とリハビリ

脳卒中後の片麻痺で階段の昇降は大きな課題です。ご心配されている通り、安全に配慮した対策が不可欠です。エレベーターや昇降機の設置が難しい場合、以下の対策を検討しましょう。

1. 階段の手すり設置と改良

- しっかりとした手すりを設置する:片側だけでなく、両側に手すりを設置することで、安定性を高めます。手すりは握りやすく、滑りにくい素材を選びましょう。既存の手すりが不安定な場合は、専門業者に相談して補強または交換を検討してください。

- 手すりの高さを調整する:ご本人の身長や体格に合わせた高さに調整することで、より安全に昇降できます。専門業者に相談して最適な高さを決定しましょう。

- 階段の段差を減らす:階段の段数を減らすことは難しい場合が多いですが、段板の厚みを調整したり、滑り止めマットを敷設することで、転倒リスクを軽減できます。専門業者に相談して安全な方法を検討しましょう。

2. 階段昇降補助具の活用

- 階段昇降補助杖:片麻痺の方でも使いやすいように設計された補助杖があります。杖の先端が階段にしっかりフィットするタイプや、手すりにも掛けられるタイプなど、様々な種類があります。介護用品専門店で相談し、適切なものを選びましょう。

- 階段昇降車椅子:階段を昇降できる車椅子も存在します。電動式や手動式など種類があり、ご本人の体力や状況に合わせて選択する必要があります。専門業者に相談して、自宅の階段に適したものを選びましょう。導入には費用がかかるため、介護保険の利用を検討しましょう。

3. リハビリテーションの重要性

- 専門家の指導を受ける:理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションは不可欠です。階段昇降に必要な筋力やバランス能力の向上を目指し、安全な昇降方法を習得しましょう。通所リハビリだけでなく、自宅でのリハビリも重要です。理学療法士から自宅での具体的なトレーニング方法を指導してもらいましょう。

- 段階的なリハビリ:いきなり長い階段に挑戦するのではなく、最初は数段から始め、徐々に段数を増やしていくようにしましょう。無理のない範囲でリハビリを行うことが大切です。痛みが生じた場合は、すぐにリハビリを中止し、医師や理学療法士に相談しましょう。

- 安全な環境を作る:リハビリ中は、転倒防止のために周囲に安全な空間を確保しましょう。滑りやすい床には滑り止めマットを敷いたり、障害物を片付けたりすることで、安全性を高めることができます。

2階居住と外出時の移動:具体的な対策

ご自宅の主要な生活空間が2階にある場合、外出時の移動は大きな課題となります。ケアマネージャーのアドバイス通り、1階での生活が理想的ですが、それが難しい場合は、以下の方法を検討しましょう。

1. ヘルパーの活用

ご希望されている通り、外出時や帰宅時の昇降介助のために、ヘルパーさんを依頼することは可能です。介護保険サービスを利用すれば、一定時間、ヘルパーさんが自宅に来て、必要な介助をしてくれます。これは「訪問介護」というサービスです。ケアマネージャーに相談し、必要なサービス内容を検討しましょう。

2. デイサービスの送迎について

デイサービスの送迎が玄関までしか対応していないとのことですが、送迎サービスの範囲を拡大できる可能性があります。デイサービス事業所と交渉し、玄関から2階への昇降介助について相談してみましょう。事業所によっては、追加料金を支払うことで対応してくれる場合があります。

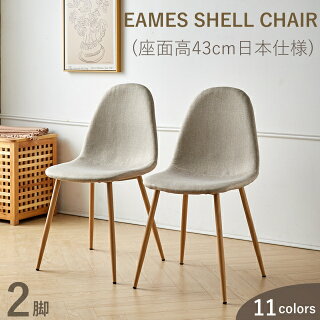

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. 住宅改修の検討

階段の手すり設置以外にも、住宅改修によって生活環境を改善する方法があります。例えば、スロープの設置や、玄関の段差解消など、介護保険を利用して住宅改修を行うことができます。ケアマネージャーに相談し、最適な改修方法を検討しましょう。

4. 家族や近隣住民の協力

家族や近隣住民の協力を得ることも有効な手段です。定期的に手伝ってもらえるよう、事前に相談しておきましょう。

インテリアとバリアフリー:安全で快適な空間づくり

高齢者や障害のある方が安全で快適に暮らせるよう、インテリアにも配慮することが重要です。

1. 滑りにくい床材

廊下や階段には、滑りにくい床材を選びましょう。カーペットやマットを使用する場合は、滑り止め加工が施されているものを選びます。

2. 適切な照明

十分な明るさを確保し、影ができないように照明を配置しましょう。特に階段には、足元を照らす照明を設置することが重要です。

3. 家具の配置

家具は、通路を狭めないように配置しましょう。転倒防止のため、家具の角にはクッション材を貼るのも有効です。

4. 手すりや補助具のインテリアへの調和

手すりや補助具は、安全性を確保するだけでなく、インテリアにも調和するように選びましょう。デザイン性が高いものや、お部屋の雰囲気に合う色合いのものを選ぶことで、生活空間をより快適にできます。ベージュは、様々なインテリアに合わせやすく、落ち着いた雰囲気を演出する色です。

専門家の意見

高齢者や障害のある方の住宅環境に関する専門家(建築士、ケアマネージャー、理学療法士など)に相談することで、より適切なアドバイスを得ることができます。