Contents

にんにく臭の原因と対策:徹底解説

にんにく料理の美味しい香りは、同時に強い臭いの原因にもなります。その原因は、アリシンという成分。にんにくを切ったり、潰したりすると、アリシンが生成され、空気に触れることで揮発性のある硫化物が発生し、独特の臭いを放ちます。この臭いは、衣服や壁、家具などに吸着しやすく、長時間残ってしまうことも。

では、どうすればにんにく臭を効果的に防ぎ、脱臭できるのでしょうか? 大きく分けて、調理前、調理中、調理後の3つの段階で対策を行うことをおすすめします。

調理前の対策:にんにくの切り方と下準備

「みじん切りよりぶつ切りの方が臭わない」という噂は、半分真実です。 確かに、表面積が小さければ、アリシンの発生量も抑えられます。しかし、ぶつ切りにしたとしても、完全に臭いを防ぐことはできません。 重要なのは、適切な下準備です。

- 換気を徹底する:調理前に窓を開け、換気扇を回して十分な換気を確保しましょう。これは、臭いの発生源をすぐに外に逃がすための第一歩です。

- アルミホイルを使う:にんにくをアルミホイルで包んでから調理すると、臭いの拡散を抑える効果があります。特にオーブンやグリルを使う場合に有効です。

- 水にさらす:切ったにんにくを水にさらすと、アリシンの発生をある程度抑えることができます。ただし、長時間水にさらしすぎると、にんにくの風味も抜けてしまうので、注意が必要です。

- 酢を使う:切ったにんにくを酢に少し漬けてから調理すると、臭いを軽減する効果が期待できます。酢の酸がアリシンの作用を抑える効果があると言われています。

調理中の対策:臭いの発生源をコントロール

調理中は、臭いが部屋中に広がるのを防ぐ工夫が必要です。

- 換気扇を常に回す:調理中は換気扇を強運転にして、臭いを外部に排出しましょう。換気扇のフィルターは定期的に清掃し、効率よく換気できるようにしておきましょう。

- 蓋をする:鍋やフライパンに蓋をすることで、臭いの拡散を抑えられます。ただし、焦げ付きを防ぐため、こまめに様子を見てください。

- 油を使う:炒め物などでは、油を使うことで、臭いの発生をある程度抑えることができます。油は、臭いを吸収する役割も果たします。

- 加湿器を活用:空気が乾燥していると臭いが広がりやすいので、加湿器を使うことで臭いの拡散を抑える効果が期待できます。特に冬場は乾燥しやすいのでおすすめです。

調理後の対策:徹底的な脱臭

調理後も、臭いが残らないように、しっかりと脱臭対策を行いましょう。

- 換気を続ける:調理後も、換気扇を回し続け、窓を開けて換気を続けます。数時間換気を続けることで、臭いを効果的に除去できます。

- 消臭剤を使う:市販の消臭剤や、重曹、コーヒー豆などを活用しましょう。重曹は、臭いを吸着する効果があり、コーヒー豆は、臭いを吸収するだけでなく、良い香りをプラスしてくれます。 特に、活性炭入りの消臭剤は効果が高いです。

- 空気清浄機を使う:空気清浄機は、部屋の空気を浄化し、臭いを除去するのに役立ちます。特に、プラズマクラスターなどの機能が付いた空気清浄機は効果的です。

- 窓を開ける:天気が良い日は、窓を全開にして風通しをよくしましょう。自然の風は、臭いを効果的に除去するのに役立ちます。

- 換気扇を長時間稼働させる:調理後も、換気扇を数時間稼働させ続けることで、残った臭いを排出することができます。

- 拭き掃除:調理台や壁、床などを拭き掃除することで、臭いの原因となる油汚れなどを除去できます。特に、重曹水で拭き掃除すると、消臭効果も期待できます。

専門家からのアドバイス:インテリアコーディネーターの視点

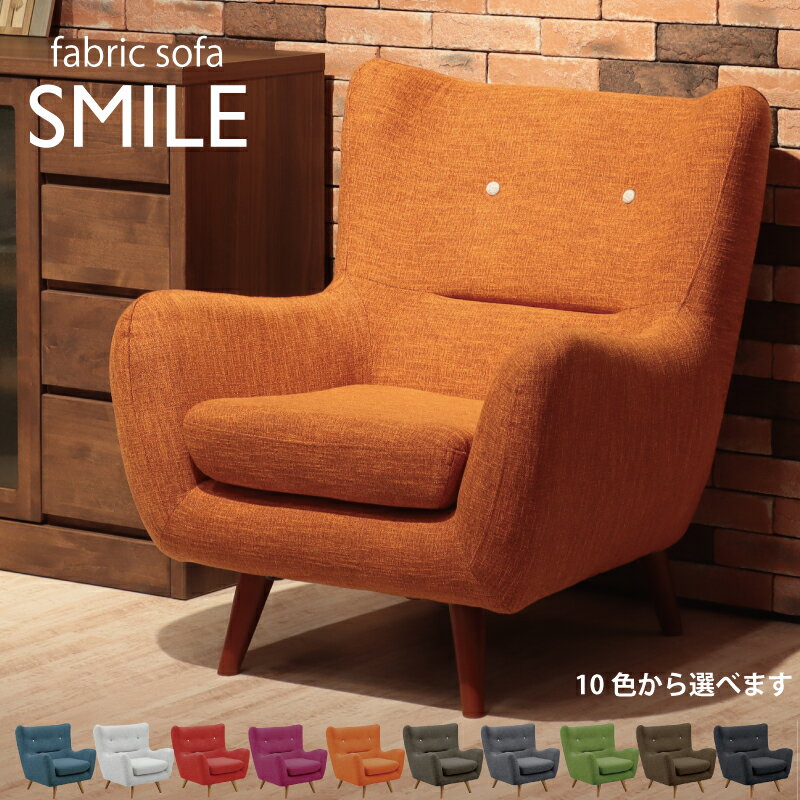

インテリアコーディネーターの視点から見ると、にんにく臭対策は、素材選びにも関わってきます。例えば、布製のソファやカーテンは、臭いを吸着しやすいので、皮革素材や撥水加工が施された素材を選ぶと、臭いがつきにくくなります。また、壁の色も重要です。明るい色の壁は、臭いが目立ちにくい傾向があります。

まとめ:にんにく臭対策で快適な空間を

にんにく料理は美味しいですが、臭い対策は必須です。調理前、調理中、調理後の3段階で適切な対策を行うことで、にんにく臭によるストレスを軽減し、快適な空間を保つことができます。今回ご紹介した方法を実践して、美味しいにんにく料理を楽しみながら、清潔で快適な空間を保ちましょう。